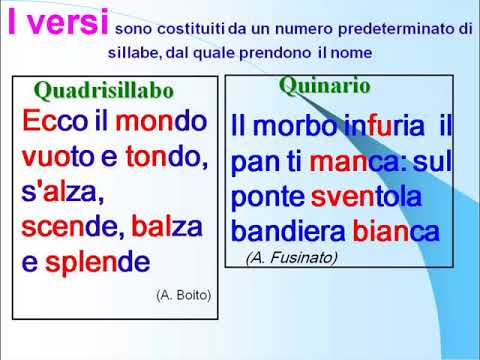

Il verso e le rime

28 Dicembre 2019

Canto undicesimo del Paradiso vv. 1-36

28 Dicembre 2019Seneca, Epistulae Morales 58: Il Pensiero sul Suicidio

Il brano tratto dalle Epistulae Morales ad Lucilium, Lettera 58, rivela la complessa e profondamente stoica visione di Seneca sulla vita, la morte e, in particolare, sul suicidio. In questa lettera, Seneca esplora la natura mutevole del mondo, la vanità delle cose effimere e la necessità per l’uomo di elevarsi al di sopra delle preoccupazioni terrene, per poi affrontare con lucidità la questione del porre fine alla propria esistenza.

Testo Latino e tr5aduzione di un brano dalla Lettera a Lucilio n. 58

Testo Latino

|

Traduzione Italiana

|

Analisi del Pensiero di Seneca sul Suicidio

Il brano di Seneca offre una delle più lucide e articolate esposizioni della sua filosofia sul suicidio, inserendola in un contesto più ampio di riflessione sulla natura della vita, la caducità delle cose materiali e la superiorità della ragione.

1. La Caducità del Mondo e la Ricerca dell’Eterno (vv. 1-40)

Seneca inizia con una premessa cosmologica: anche il mondo, sebbene eterno, muta continuamente. Questa osservazione serve a sottolineare la transitorietà di tutto ciò che è materiale e sensibile. Riprendendo idee platoniche, Seneca afferma che le cose che servono ai sensi sono “immaginarie” e prive di stabilità. L’uomo, “debole e fluttuante”, si aggrappa a queste vanità come se fossero eterne. Il vero scopo è rivolgere l’animo “a quelle che sono eterne”, ammirando le forme universali e la provvidenza divina che, pur non potendo rendere immortale la materia, la difende dalla morte attraverso la ragione. Questo preambolo stabilisce un principio fondamentale: la vita fisica è fragile e temporanea, e la sua qualità dipende dalla capacità della ragione di vincere i difetti del corpo.

Un orologio a sabbia che scorre, simbolo della transitorietà.

2. La Longevità Attraverso la Moderazione: L’Esempio di Platone (vv. 41-66)

Prima di affrontare direttamente il suicidio, Seneca introduce l’esempio di Platone, che visse fino a ottantun anni grazie alla sua “diligenza” e “parsimonia”. Questo serve a dimostrare che, sebbene la vita sia mortale, la nostra “provvidenza” (cioè la nostra saggezza e moderazione) può prolungare la permanenza del “corpicino”. La lezione è chiara: la moderazione nei piaceri e la cura di sé possono estendere la vita, ma questa estensione non è un fine in sé, bensì una conseguenza di una vita vissuta con ragione. La vecchiaia, pur non essendo “desiderabile”, non è nemmeno “da rifiutare” se permette di “stare con sé stessi il più a lungo possibile, quando ci si è resi degni di godere di sé”.

Una persona anziana serena, simbolo di longevità raggiunta con saggezza.

3. Il Suicidio come Scelta Razionale e Atto di Libertà (vv. 67-87)

Qui Seneca entra nel vivo della questione del suicidio. La sua posizione è profondamente stoica: la morte non è un male, e la vita non è un bene assoluto da preservare a ogni costo. Il punto cruciale è determinare se l’ultima parte della vita sia “feccia” o “qualcosa di molto liquido e purissimo”.

- Quando il Suicidio NON è appropriato:

- Per paura del destino o pigrizia: “È vicino a chi teme colui che aspetta il fato pigramente”. Il suicidio non deve essere un atto di codardia o di impazienza, paragonato a chi beve anche la feccia del vino per finire l’anfora.

- Per sfuggire a un dolore curabile o che non impedisce la funzione dell’anima: “Non mi darò la morte per una malattia, purché sia curabile e non danneggi l’anima. Non mi darò la morte per il dolore: morire così è essere vinti.” Il suicidio per mero dolore fisico, se questo non impedisce la vita della mente, è visto come una sconfitta, un segno di debolezza (“imbecillus est et ignavus”).

- Quando il Suicidio È appropriato:

- Quando il corpo è “inutile ai suoi scopi” (inutile ministeriis corpus est): Se il corpo non serve più alle funzioni dell’anima, se è un impedimento alla vita vissuta secondo ragione e virtù, allora è opportuno “far uscire l’animo che soffre”.

- Quando la sofferenza è perpetua e impedisce il fine della vita: “Hunc tamen si sciero perpetuo mihi esse patiendum, exibo, non propter ipsum, sed quia impedimento mihi futurus est ad omne propter quod vivitur.” Se il dolore è incurabile e impedisce di realizzare “tutto ciò per cui si vive” (la vita secondo virtù, la ricerca della saggezza), allora è una scelta razionale.

- Per evitare di “prolungare la morte” anziché la vita: “Plurimum enim refert, vitam aliquis extendat an mortem.” È fondamentale distinguere se si sta prolungando una vera vita (con mente integra e sensi utili) o solo un’agonia.

- Per evitare di “vivere male”: “E cum maius periculum sit male vivendi quam cito moriendi, stultus est qui non exigua temporis mercede magnae rei aleam redimit.” Il pericolo maggiore non è morire presto, ma vivere male. È stolto chi non compra la salvezza da un grande rischio (vivere male) con un piccolo prezzo (una breve porzione di vita).

- L’analogia dell’edificio che crolla: “at si coeperit concutere mentem, si partes eius convellere, si mihi non vitam reliquerit sed animam, prosiliam ex aedificio putri ac ruenti.” Se la vecchiaia o la malattia iniziano a distruggere la mente, a strapparne le parti, lasciando solo un’anima in un corpo che non è più vita ma una rovina, allora è un atto di libertà “saltare fuori” da quell’edificio fatiscente.

Una persona che si allontana da un edificio in rovina, che simboleggia l’abbandono di un corpo ormai inutile.

4. La Libertà e la Dignità (vv. 88-92)

Il suicidio, per Seneca, non è un atto di disperazione, ma l’estrema espressione della libertà e della ragione. È il diritto dell’individuo di scegliere la propria fine quando la vita non offre più le condizioni per una vita degna e razionale. È un rifiuto di essere schiavi del dolore o della degradazione fisica e mentale. È una scelta attiva, non una resa passiva.

Conclusione

Seneca presenta il suicidio non come una fuga dalla sofferenza in sé, ma come una scelta razionale e dignitosa di fronte a una vita che non può più essere vissuta secondo i principi della virtù e della ragione. La sua filosofia stoica enfatizza il controllo sulla propria esistenza e la libertà di porre fine a un’esistenza che è diventata un ostacolo alla vera vita dell’anima. La morte è vista come una porta sempre aperta, un rifugio ultimo contro le avversità che minacciano la dignità dell’uomo.