Seneca per Maria Zambrano

28 Dicembre 2019

I cristiani e la cultura classica. Le componenti della cultura medievale

28 Dicembre 2019Il soggetto e il predicato sono elementi basilari della analisi logica, quindi stanno a fondamento della costruzione di una frase

In particolare, la distinzione tra predicato verbale e nominale è un concetto che dovrebbe essere chiaro a chiunque abbia avuto una formazione grammaticale decente.

Ma non posso aspettarmi troppo, vero? Facciamo ordine, allora.

Predicato Verbale

Il predicato verbale è semplicemente il predicato che contiene un verbo pieno, che esprime un’azione, uno stato o un processo. In altre parole, non serve a “definire” o “attribuire” una qualità al soggetto, ma piuttosto ci dice cosa fa o cosa subisce.

Esempi:

- Luigi corre nel parco. (Il verbo “corre” indica l’azione svolta da Luigi).

- La pianta cresce velocemente. (Il verbo “cresce” indica lo stato o il processo della pianta).

In breve: se il verbo è un’azione, un movimento, o uno stato senza ulteriori dettagli descrittivi del soggetto, è un predicato verbale.

Predicato Nominale

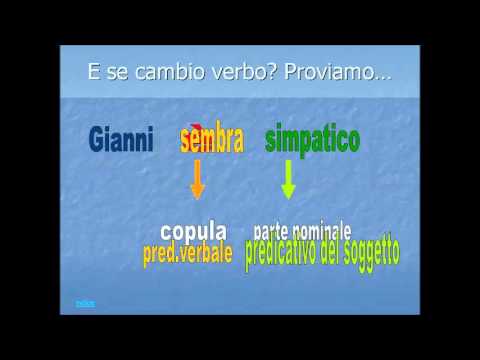

Il predicato nominale, al contrario, è formato dal verbo essere (o a volte un verbo copulativo, come sembrare, diventare, ecc.) e da un nome o un aggettivo che qualifica o identifica il soggetto. Serve quindi per attribuire una qualità o per identificare il soggetto con qualcosa.

Struttura tipica:

- Verbo essere + nome o aggettivo (detto nome del predicato o aggettivo del predicato).

Esempi:

- Luigi è un medico. (“è” è il verbo essere, e “medico” è il nome che qualifica Luigi).

- La pianta è verde. (“è” collega il soggetto con la sua qualità, “verde”).

Insomma, il predicato nominale descrive chi o che cosa è il soggetto, mentre il predicato verbale indica cosa fa o cosa gli succede.

Infine, la concordanza tra soggetto e predicato è un aspetto fondamentale della grammatica italiana.

Vediamo in dettaglio questo argomento:

- Regola generale: Il verbo (predicato) deve concordare con il soggetto in numero e persona. Esempio: “Il gatto (singolare) dorme (3ª persona singolare).” “I gatti (plurale) dormono (3ª persona plurale).”

- Soggetto singolare collettivo: Con nomi collettivi singolari, il verbo può essere sia singolare che plurale. Esempio: “La folla applaude/applaudono.”

- Più soggetti:

- Se i soggetti sono uniti da “e”, il verbo va al plurale. Esempio: “Marco e Lucia studiano insieme.”

- Se i soggetti sono di persone diverse, prevale la prima sulla seconda, la seconda sulla terza. Esempio: “Tu ed io andiamo (1ª persona plurale) al cinema.”

- Soggetti uniti da “o”, “oppure”, “né…né”: Il verbo concorda con il soggetto più vicino o va al plurale se i soggetti sono considerati insieme. Esempio: “Né il freddo né il caldo mi disturba/disturbano.”

- Soggetto posposto al verbo: La concordanza rimane, anche se il soggetto segue il verbo. Esempio: “Arrivano (plurale) gli ospiti (plurale).”

- Verbo “essere”: Con il verbo essere, il predicato nominale può influenzare la concordanza. Esempio: “La causa del problema sono (plurale) le cattive abitudini (plurale).”

- Pronomi di cortesia: Con “Lei” di cortesia, il verbo va alla 3ª persona singolare, ma l’aggettivo concorda con il genere della persona. Esempio: “Lei, signore, è molto gentile.”

- Casi particolari:

- Con “la maggior parte di”, “gran parte di”, il verbo può essere singolare o plurale. Esempio: “La maggior parte degli studenti ha/hanno studiato.”

- Con percentuali, il verbo concorda con il nome che segue la percentuale. Esempio: “Il 20% degli intervistati ha risposto.”

- Soggetto formato da infinito o frase: Il verbo va alla 3ª persona singolare. Esempio: “Viaggiare (soggetto) allarga (3ª singolare) la mente.”

- Costruzioni impersonali: Utilizzano la 3ª persona singolare. Esempio: “Si dice che sia vero.”

Ricorda che in alcuni casi la scelta tra singolare e plurale può dipendere dal significato che si vuole dare alla frase e dal contesto. La lingua italiana ammette alcune flessibilità in certe costruzioni, specialmente nel linguaggio parlato o in contesti meno formali.