La sfrontata impudenza di Catilina, Prima Catilinaria, I, 1

28 Dicembre 2019

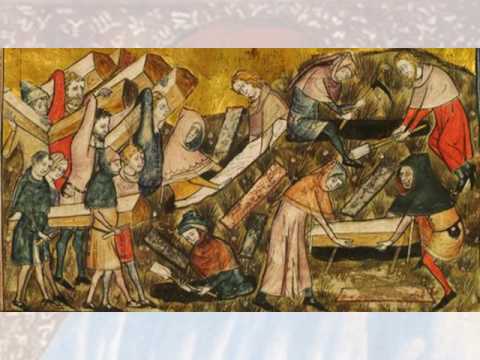

Orrido cominciamento. Introduzione alla prima giornata del Decameron

28 Dicembre 2019Il capitolo 26 del “Somnium Scipionis” (Sogno di Scipione), che fa parte del libro VI del “De re publica” di Cicerone, è uno dei passaggi più filosofici e riflessivi dell’opera. In questo dialogo onirico, il protagonista, Scipione l’Emiliano, viene condotto in un’esperienza mistica dal suo antenato Scipione Africano, che gli offre una visione cosmica dell’universo e del destino dell’anima.

Testo e Traduzione

| Testo:

26. Quae cum dixisset: ‘Ego vero,’ inquam, ‘Africane, si quidem bene meritis de patria quasi limes ad caeli aditus patet, quamquam a pueritia vestigiis ingressus patris et tuis decori vestro non defui, nunc tamen tanto praemio exposito enitar multo vigilantius.’ Et ille: ‘Tu vero enitere et sic habeto, non esse te mortalem, sed corpus hoc; nec enim tu is es, quem forma ista declarat, sed mens cuiusque is est quisque, non ea figura, quae digito demonstrari potest. Deum te igitur scito esse, si quidem est deus, qui viget, qui sentit, qui meminit, qui providet, qui tam regit et moderatur et movet id corpus, cui praepositus est, quam hunc mundum ille princeps deus, et ut mundum ex quadam parte mortalem ipse deus aeternus, sic fragile corpus animus sempiternus movet. |

Traduzione:

|

Analisi del testo

Questo passaggio del Somnium Scipionis è di importanza centrale per comprendere la visione dell’universo e dell’anima in Cicerone, fortemente influenzata dalla filosofia platonica e stoica. Il sogno ha luogo in un contesto onirico, dove Scipione l’Africano appare a suo nipote e gli rivela verità profonde sulla natura dell’anima e del suo destino.

1. La ricompensa celeste

Nella prima parte del testo, Scipione l’Emiliano esprime la sua intenzione di impegnarsi con ancora maggiore zelo nelle sue virtù civiche, spinto dalla promessa di una ricompensa divina per coloro che servono bene la patria. Questa nozione dell’onore pubblico e del servizio allo Stato come via di ascesa al cielo rispecchia l’ideale romano della virtus, un concetto che unisce il dovere civico con il valore morale.

2. L’immortalità dell’anima

La risposta di Scipione Africano rivela una concezione profondamente spirituale della natura umana. Egli sottolinea che la vera essenza dell’uomo non risiede nel corpo fisico, ma nell’anima (mens), che è immortale. Questa distinzione tra corpo e anima è di chiara ispirazione platonica, in particolare dal mito dell’immortalità dell’anima, che si trova sia nel “Fedone” di Platone sia in altre opere della tradizione filosofica greca.

“non esse te mortalem, sed corpus hoc; nec enim tu is es, quem forma ista declarat, sed mens cuiusque is est quisque”

La celebre affermazione “non sei tu un essere mortale, ma lo è il corpo” introduce la visione dualistica della natura umana. L’anima è eterna, mentre il corpo è transitorio, destinato a deteriorarsi e morire. Questo concetto rappresenta una sintesi tra filosofia greca e valori romani: l’idea che la gloria immortale si possa raggiungere attraverso il servizio alla patria e la virtù morale.

3. L’anima come divinità

Nella parte successiva del discorso, Scipione Africano dice al suo discendente che egli è un dio. Qui, il termine “dio” non va interpretato in senso letterale, ma nel senso filosofico di un’entità che possiede le qualità divine dell’immortalità, della ragione e del controllo su se stesso.

“Deum te igitur scito esse”

La mente, infatti, ha la capacità di pensare, ricordare, prevedere, e di governare il corpo, come il dio supremo governa l’universo. Questo paragone tra l’anima e il cosmo rispecchia il concetto stoico del macrocosmo e microcosmo, in cui l’universo e l’individuo sono strettamente correlati. Il parallelo tra l’anima che muove il corpo e Dio che governa il mondo rispecchia l’idea che l’essere umano, con la sua mente razionale, è una parte del logos divino, una scintilla di quella ragione universale che ordina e regola il cosmo.

4. L’unione dell’anima con il corpo

“sic fragile corpus animus sempiternus movet.”

L’immagine finale del passaggio sottolinea la relazione tra l’anima immortale e il corpo fragile. L’anima, che è eterna, guida e governa il corpo, che è destinato alla morte. Questo pensiero non solo rifiuta l’identificazione dell’essenza dell’uomo con il corpo fisico, ma ribadisce il ruolo elevato dell’anima come il principio vitale e razionale.

Commento

Il Somnium Scipionis può essere interpretato come una riflessione sulla natura dell’uomo, sul significato della virtù civica e sul destino dell’anima dopo la morte. Cicerone, attraverso la figura di Scipione Africano, espone una visione filosofica ottimista: l’anima umana, quando vive in accordo con i principi della giustizia e della virtù, ha un destino divino.

Il capitolo 26, in particolare, è influenzato dalle filosofie di Platone e Stoici, e rappresenta una sintesi di alcune delle più profonde credenze del mondo classico sull’immortalità dell’anima. La centralità della mens (l’anima razionale) come essenza dell’uomo e la sua analogia con il potere ordinatore di Dio riflettono la convinzione che la mente umana, se vissuta con virtù, partecipi della razionalità divina.

Cicerone, che nei suoi scritti spesso oscillava tra lo scetticismo e l’accettazione di alcune dottrine del platonismo e dello stoicismo, usa questo passaggio per presentare una consolazione: il corpo è destinato a perire, ma l’anima è immortale e, attraverso la virtù, può avvicinarsi alla divinità e all’eternità.