Componimenti poetici e parafrasi

28 Dicembre 2019

Albio Tibullo

28 Dicembre 2019Ora parrà s’eo saverò cantare di Guittone d’Arezzo: parafrasi e analisi degli Ultimi Versi

La canzone “Ora parrà s’eo saverò cantare” di Guittone d’Arezzo (c. 1235-1294) è un esempio paradigmatico della sua poesia morale e civile, caratterizzata da un’intensa riflessione etica e da uno stile complesso e argomentativo. Il brano fornito, che costituisce la parte finale della canzone, riassume la sua visione dell’uomo, della ragione e della difficoltà di perseguire il bene in un mondo dominato dalla “malvagia usanza”.

1. Contesto della Canzone e della Poetica Guittoniana

Guittone d’Arezzo è il caposcuola della lirica siculo-toscana, un movimento che eredita dalla Scuola Siciliana i temi amorosi ma li rielabora con una maggiore complessità retorica e, soprattutto, introduce in modo significativo temi morali e politici. “Ora parrà…” si inserisce in questa vena, interrogandosi sulla natura umana e sulla sua tendenza al male. La sua poesia è spesso didascalica e mira a persuadere il lettore verso una condotta virtuosa.

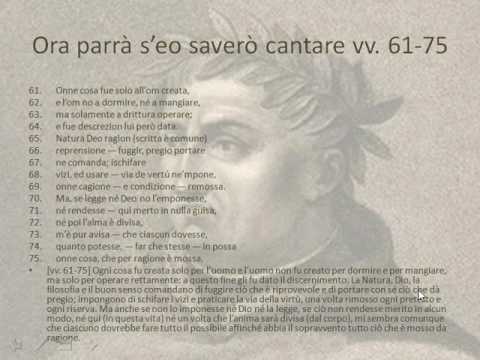

2. Testo e Parafrasi degli Ultimi Versi

| Testo Originale:

Onne cosa fue solo all’om creata, Ahi, come valemi poco mostranza!

|

Parafrasi:

Ogni cosa è stata creata solo per l’uomo, e l’uomo non è stato creato per dormire o per mangiare (cioè solo per i piaceri materiali), ma solamente per agire rettamente (secondo giustizia e moralità); e per questo gli è stata data la capacità di discernere (la ragione). La Natura e Dio (come è scritto comunemente) ci comandano di fuggire la riprovazione e di acquisire merito; ci impongono di evitare i vizi e di percorrere la via della virtù, rimossa ogni scusa e ogni condizione (che ci possa impedire di agire bene). Ma, anche se nessuna legge o Dio non ce lo imponesse, né si ottenesse qui (sulla terra) alcun merito, e anche se l’anima non è separata (dal corpo dopo la morte, cioè anche senza la prospettiva dell’aldilà), mi sembra comunque che ciascuno dovrebbe, per quanto gli fosse possibile, fare in modo che rimanesse in potere (cioè che si affermasse) ogni cosa che è mossa dalla ragione. Ahimè, quanto poco mi serve dimostrare questo! Infatti, non è l’ignoranza a impedirci di fare il bene, quanto piuttosto la folle inclinazione (il desiderio irrazionale), e la malvagia abitudine che ci ha sempre spinti a ciò (al male); perché l’errore è più diffuso e radicato della lealtà (alla virtù). Non è vero che fare il male sia più facile che fare il bene. Ma allora? Il bene ci sembra così difficile (feroce) da fare, solo per la mancanza di abitudine (perché non lo pratichiamo più), e per il fatto che portiamo dentro di noi il desiderio contrario (il desiderio del male); invece, dove (il bene) viene praticato con mano (cioè facilmente) e volentieri, l’abitudine (a praticarlo) lo conduce a una gioia onorata (una felicità vera e degna). |

3. Analisi degli Ultimi Versi

Questi versi finali condensano il pensiero etico di Guittone, mostrando la sua profonda preoccupazione per la condotta morale dell’uomo.

- La Funzione dell’Uomo e della Ragione (vv. 62-65): Guittone afferma una visione antropocentrica e finalistica: tutto è creato per l’uomo, ma l’uomo stesso non è destinato solo ai piaceri materiali (“dormire, né a mangiare”), bensì all’azione retta. La “discrezion” (ragione, discernimento) è il dono divino che permette all’uomo di distinguere il bene dal male. Questo è un richiamo alla filosofia scolastica e alla tradizione cristiana.

- L’Imperativo Morale (vv. 66-69): La legge morale è universale e imposta sia dalla Natura che da Dio. Essa comanda di fuggire il vizio e perseguire la virtù, senza scuse o condizioni. C’è un senso di rigore etico che non ammette compromessi.

- L’Etica Autonoma (vv. 70-75): Questo è un passaggio sorprendente e molto moderno per l’epoca. Guittone argomenta che, anche se non ci fossero leggi divine o ricompense nell’aldilà, e anche se l’anima non fosse immortale, l’uomo dovrebbe comunque agire secondo ragione. Questo suggerisce un’etica quasi laica, basata sulla dignità intrinseca dell’agire razionale, indipendentemente da premi o punizioni ultraterrene. L’affermazione “onne cosa, che per ragione è mossa” deve essere affermata, indicando il primato della razionalità e della virtù.

- La Causa del Male: Non Ignoranza, ma Cattiva Abitudine (vv. 76-80): Qui Guittone smentisce un’idea comune: non è l’ignoranza a impedire all’uomo di fare il bene. La vera causa del male è il “talento folle” (il desiderio irrazionale, le passioni) e soprattutto la “malvagia usanza” (la cattiva abitudine, la consuetudine al male). L’errore (“fallanza”) è più radicato della lealtà alla virtù (“leanza”). C’è una critica alla debolezza umana e alla forza delle abitudini negative.

- Il Bene Sembra Difficile per Disabitudine (vv. 81-86): Il poeta conclude con un’osservazione psicologica acuta: il bene non è intrinsecamente più difficile del male. Ci appare “fero” (difficile, arduo) solo perché non siamo abituati a praticarlo (“per disusare”) e perché portiamo dentro di noi il “contrar disidero” (il desiderio del male). Se invece si pratica il bene con facilità e volontà (“mainero e volontero agrata”), l’abitudine (“usar”) porta a una “allegrezza orrata” (una gioia vera e onorevole). Questa è un’affermazione di speranza e un invito all’azione: la virtù, se praticata, diventa fonte di vera felicità.

Stile e Figure Retoriche:

- Linguaggio Complesso (Trobar clus): Il testo è un esempio del “trobar clus” guittoniano. La sintassi è spesso contorta, con inversioni (“valemi poco mostranza”), e il lessico è ricercato e denso.

- Argomentazione Stringente: La canzone procede per argomentazioni logiche, con tesi, antitesi e dimostrazioni, tipiche della poesia didascalica e morale di Guittone.

- Antitesi: Numerose antitesi strutturano il pensiero: “dormire/mangiare” vs. “drittura operare”; “vizi” vs. “vertú”; “talento folle” vs. “ragione”; “fallanza” vs. “leanza”; “mal” vs. “ben”.

- Anafora (implicita): La ripetizione del concetto di “non” o “né” per negare le scuse o le cause del male.

- Metafora: La “via de vertú” come percorso da seguire.

- Tono Sentenzioso: Il tono è spesso quello di un’affermazione autorevole, quasi una sentenza morale.

Conclusione:

Gli ultimi versi di “Ora parrà s’eo saverò cantare” di Guittone d’Arezzo offrono un’immagine complessa e rigorosa della sua etica. L’uomo è chiamato a operare rettamente secondo ragione, un imperativo che vale anche senza la prospettiva del premio divino. Il male non deriva dall’ignoranza, ma dalla forza delle cattive abitudini e dei desideri irrazionali.

Tuttavia, Guittone conclude con una nota di speranza: il bene, se praticato con costanza, diventa facile e porta a una felicità autentica.

Questi versi mostrano la profondità del pensiero guittoniano e la sua capacità di affrontare temi morali con una lucidità e una complessità stilistica che apriranno la strada ai successivi sviluppi della poesia italiana.

Testo integrale della canzone Ora parrà s’eo saverò cantare di Guittone d’Arezzo

Ora parrà s’eo saverò cantare

Ora parrà s’eo saverò cantare

e s’eo varrò quanto valer giá soglio,

poiché del tutto Amor fuggo e disvoglio,

e piú che cosa mai forte mi spare!

Ch’ad om tenuto saggio odo contare 5

che trovare — non sa, né valer punto,

omo d’Amor non punto;

ma ch’è digiunto — da veritá mi pare,

se lo pensare — a lo parlare — assembra;

ché ’n tutte parte, ove distringe Amore, 10

regge follore — in loco di savere.

Donqua como valere

po, né piacere — di guisa alcuna fiore,

poi dal fattore — d’ogne valore — dissembra,

ed al contraro d’ogne manera sembra? 15

Ma chi cantare vole e valer bene,

in suo legno nochier diritto pone,

ed orrato saver mette al timone,

Dio fa sua stella e ver lausor sua spene;

ché grande onor né gran ben non è stato 20

conquistato, — carnal voglia seguendo,

ma promente valendo,

ed astenendo — a vizi ed a peccato;

unde ’l sennato — apparecchiato – ognora

de core tutto e di poder dea stare 25

ad avanzare — lo suo stato ad onore,

no schifando labore;

ché giá riccore — non dona altrui posare,

ma ’l fa alungiare; — e ben pugnare — onora:

ma tuttavia lo ’ntenda altri a misura. 30

Voglia ‘n altrui ciascun ciò che ’n sé chere,

non creda pro d’altrui dannaggio trare;

che pro non po ciò ch’onor tolle dare,

né dá onor cosa, u’ grazia ed amor pere;

e grav’è ciò ch’è preso a disinore, 35

ch’a lausore — dispeso esser poria.

Ma non viver credria

senza falsia — fell’ om, ma via maggiore

fora prusore — giusto di core — provato;

ch’è piú onta, che morte, da dottare, 40

e portare — disragion, piú che dannaggio;

ché bella morte om saggio

dea di coraggio — piú che vita, amare;

ché non per stare, — ma per passare — orrato

dea creder ciascun om d’esser creato. 45

En vita more e sempre in morte vive

omo fellon, ch’è di ragion nemico:

credendo venir ricco, ven mendico;

ché non giá cupid’ om pot’ esser dive,

ch’adessa forte piú cresce vaghezza 50

e gravezza, — ove piú cresce tesoro.

Non manti acquistan l’oro,

ma l’oro loro; — e i plusor di ricchezza,

di gentilezza — e di bellezza — han danno.

Ma chi ricchezza dispregia è manente, 55

e chi gent’è, — dannaggio e pro sostene,

e dubitanza e spene,

e se contene — de poco orrevolmente,

e saggiamente — in sé consente — affanno,

secondo vol ragione e’ tempi danno. 60

Onne cosa fue solo all’om creata,

e l’om no a dormire, né a mangiare,

ma solamente a drittura operare;

e fue descrezion lui però data.

Natura Deo ragion (scritta è comune) 65

reprensione — fuggir, pregio portare

ne comanda; ischifare

vizi, ed usare — via de vertú ne’mpone,

onne cagione — e condizione — remossa.

Ma, se legge né Deo no l’emponesse, 70

né rendesse — qui merto in nulla guisa,

né poi l’alma è divisa,

m’è pur avisa — che ciascun dovesse,

quanto potesse, — far che stesse — in possa

onne cosa, che per ragione è mossa. 75

Ahi, come valemi poco mostranza!

Ch’ignoranza — non da ben far ne tolle,

quanto talento folle,

e ma’ ne ’nvolle — a ciò malvagia usanza;

ché piú fallanza — è che leanza — astata. 80

No è ’l mal piú che ’l ben a far leggero.

Ma che? fero — lo ben tanto ne pare,

solo per disusare,

e per portare — lo contrar disidero;

ove mainero — e volontero — agrata, 85

usar l’aduce in allegrezza orrata.

🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio

Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.