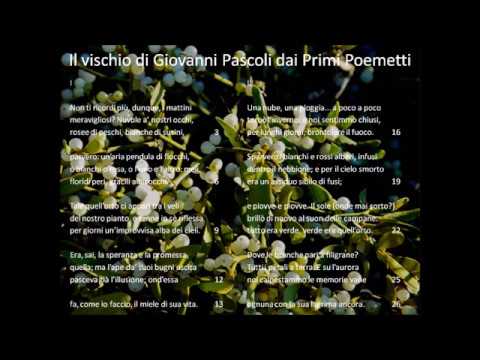

I poemetti e Il vischio di Giovanni Pascoli

28 Dicembre 2019

L’accoglienza di Telemaco a Sparta da parte di Menelao

28 Dicembre 2019Analisi e testo del racconto “Un uomo di carattere. Schizzo” di Rainer Maria Rilke

Il racconto “Un uomo di carattere. Schizzo” di Rainer Maria Rilke è un breve ma profondo studio psicologico e sociale, che esplora il tema dell’identità umana attraverso la figura di un uomo definito dalla società come “di carattere”. Attraverso uno stile ironico e distaccato, Rilke smonta il concetto convenzionale di “carattere”, mostrando come esso sia spesso costruito dalle aspettative sociali piuttosto che da una vera individualità.

1. 🌟 Contesto Generale

Il protagonista, il signor M., è un uomo apparentemente di successo: figlio di un commerciante abbiente, segue le orme paterne, gestisce con diligenza l’azienda di famiglia, sposa una donna adeguata, finanzia opere pubbliche e viene decorato con onorificenze. Tuttavia, la sua vita è completamente plasmata dalle aspettative della società. Egli non agisce mai per scelta autentica, ma per conformarsi a ciò che gli altri si aspettano da lui. Alla fine, la sua morte è accolta come un evento prevedibile, quasi banale, sottolineando l’assenza di profondità nella sua esistenza.

La narrazione si apre con una scena funebre, in cui il carro da morto avanza lentamente sotto una pioggia incessante. Questa immagine simbolica anticipa il tono malinconico e critico del racconto, che riflette sulla vacuità di una vita vissuta solo per soddisfare le convenzioni sociali.

2. 🖼️ Personaggi Principali

Il Signor M. (L'”Uomo di Carattere”)

- Conformismo Assoluto : Il signor M. è un uomo che vive seguendo le regole dettate dalla società. Ogni sua azione è guidata dal desiderio di essere approvato dagli altri. Ad esempio, finanzia la costruzione di un teatro non perché lo desideri sinceramente, ma perché vuole mantenere la propria reputazione.

- Mancanza di Autenticità : Nonostante venga definito “un uomo di carattere”, egli non mostra alcuna traccia di individualità o decisione autonoma. Anche quando viene male interpretato (come nel caso del finanziamento del teatro), accetta passivamente le aspettative altrui pur di evitare conflitti.

- Ironia della Vita : La sua morte è descritta in modo impersonale e quasi grottesco. Il malinteso riguardo alla sua presunta morte (“la stupida marmaglia dice in questo momento che il signore è già morto”) evidenzia l’indifferenza con cui viene trattato, anche nell’ultimo istante della sua vita.

La Società

- Costruttori di Identità : La società rappresenta una forza invisibile ma onnipresente che plasma la vita del signor M. Gli amici, i vicini e i cittadini della città decidono chi egli debba essere, cosa debba fare e persino come debba morire. L’opinione pubblica diventa il vero motore della sua esistenza.

- Superficialità delle Relazioni : Le persone intorno a M. non mostrano alcun interesse sincero per lui. Durante il funerale, ad esempio, i partecipanti sono più preoccupati di proteggere i loro vestiti dal fango che di commemorare il defunto.

3. 🌟 Temi Principali

1. Conformismo e Perdita di Individualità

Il racconto mette in luce come il conformismo possa soffocare l’individualità. Il signor M. non prende mai decisioni autentiche, ma si limita a seguire ciò che gli altri si aspettano da lui. Questo lo rende una figura vuota, priva di scopo o significato personale.

2. Ironia della Definizione di “Carattere”

Il titolo stesso del racconto è carico di ironia. Il signor M. viene definito “un uomo di carattere”, ma in realtà non mostra alcuna qualità distintiva. Il termine “carattere” è usato qui in senso sarcastico, per sottolineare quanto sia illusoria la percezione sociale di forza e determinazione.

3. La Morte come Livellatore

La morte del signor M. è presentata come un evento ordinario, quasi insignificante. Nessuno sembra davvero commosso dalla sua dipartita, e l’unico commento finale (“Era infatti un uomo di carattere”) è pronunciato con tono beffardo. La morte, in questo contesto, diventa un livellatore che rivela la vacuità di una vita vissuta senza autenticità.

4. Critica alla Società Borghese

Rilke critica duramente la società borghese, che valorizza l’apparenza e le convenzioni sociali a discapito della sostanza. Il signor M. rappresenta l’incarnazione di questa mentalità utilitaristica, in cui ogni azione è finalizzata al consenso altrui piuttosto che alla ricerca di un significato personale.

4. 🎭 Stile e Linguaggio

1. Ironia e Distacco

Rilke utilizza un tono ironico e distaccato per descrivere la vita del signor M. Frasi come “Era infatti un uomo di carattere” o “Non aveva deluso le aspettative della gente” sono cariche di sarcasmo, sottolineando la superficialità della sua esistenza.

2. Simbolismo

- Il Funerale : La pioggia, il fango e il carro funebre simboleggiano la pesantezza e la monotonia della vita del signor M. Il funerale stesso è descritto come un evento meccanico, privo di emozioni sincere.

- Il Teatro : Il finanziamento del teatro rappresenta un tentativo di acquisire prestigio sociale. Tuttavia, poiché l’atto non nasce da una motivazione autentica, diventa un ulteriore esempio di conformismo.

3. Realismo Psicologico

Rilke dimostra grande abilità nel descrivere i pensieri e le azioni del protagonista. Attraverso dettagli minuziosi, come la reazione del signor M. alla notizia del malinteso sul suo decesso, l’autore offre uno spaccato realistico della mente umana, rivelando la fragilità e l’insicurezza che si nascondono dietro la facciata del “carattere”.

5. 🌌 Riflessione Finale

“Un uomo di carattere. Schizzo” è un racconto che invita il lettore a riflettere sul significato di autenticità e libertà individuale. Attraverso la figura del signor M., Rilke ci mostra come la società possa trasformare le persone in marionette prive di volontà, costrette a recitare ruoli prestabiliti. Il messaggio finale è amaro ma illuminante: vivere secondo le aspettative altrui porta inevitabilmente a una vita vuota e priva di significato.

Riassumendo : 📜 “Un uomo di carattere. Schizzo” di Rainer Maria Rilke è un’acuta critica al conformismo sociale e alla perdita di individualità, che utilizza l’ironia e il simbolismo per smascherare la vacuità di una vita vissuta solo per soddisfare le convenzioni. 🌟

6. 📜 Testo del racconto “Un uomo di carattere. Schizzo”, da Danze macabre di Rainer Maria Rilke

Una giornata adatta a un funerale. Piovosa, buia, pesante. Il carro, tirato da quattro cavalli, rotolava pesantemente sui ciottoli rotondi e lisci, che alla luce dell’autunno risplendevano come nudi crani, e le sue ruote avevano paura del loro grigio e sporco ridere. Gli inservienti dell’agenzia di pompe funebri camminavano imbronciati accanto ai lumi accesi. Li seguiva la massa delle persone in lutto. Dal gruppo delle donne usciva solo una fitta serie di veli neri, che si spandevano come una tela di ragno fuligginosa tra il carro da morto e i lucidi cappelli a cilindro degli uomini venuti al funerale. L’occupazione preferita di tutta quella gente afflitta consisteva nel proteggersi vestiti e pantaloni dagli spruzzi di mota; con commovente attenzione cercavano di camminare lungo quelle pietre che, come isole, emergevano di più dalla marea inarrestabile di fango; e su qualche viso si poteva leggere il forte desiderio che il defunto avrebbe potuto aspettare un tempo migliore per il suo gravoso viaggio. Solo due signori, che camminavano in terza fila, stavano chiacchierando in maniera animata. Dall’espressione del viso si poteva capire che stavano, con umanità e comprensione, passando in rassegna le azioni e le esperienze del defunto. L’esito finale sembrava molto soddisfacente. Annuirono a vicenda con quel primo sguardo che costituisce il contrassegno segreto di due uomini alla sepoltura di un morto o in qualche altra occasione ufficiale. Quindi uno si passò le mani sulle rughe del viso e mormorò, con un pesante movimento del guanto nero della mano destra: «Un uomo di carattere». Il vicino trovò quest’espressione così azzeccata, che fu in grado solo di ripeterla con un tono più accentuato: «Un uomo di carattere!». E a questo punto ancora lo sguardo d’intesa dei due galantuomini; nel mentre uno dei due mise il piede in una pozzanghera con tanta violenza che quello che lo seguiva lasciò partire un involontario ruggito. Quindi nessuno dei due proferì più parola. Ci fu silenzio. Solo le ruote del carro da morto cigolavano e le pozzanghere toccate sussultavano piano.

L’«uomo di carattere» era venuto al mondo quale figlio di un uomo molto abbiente. Il signor M., il padre, possedeva un piccolo negozio, un alto senso dell’onore e una moglie virtuosa. Quindi possedeva molto.

Il piccolo M. non aveva nemmeno fatto in tempo a respirare l’aria all’acido fenico della stanza della partoriente, che le donne che stavano attorno alla giovane madre, guardandosi l’un l’altra, dissero: «Sarà un maschio». Seguivano ogni movimento della donna per esprimere in toni sempre più eccitati il loro parere. E infine la bruciante domanda ebbe una risposta viva, rossa, tutta raggrinzita: «è un maschio». Il piccolo M. crebbe e divenne come chiunque altro; venne un tempo in cui i suoi deboli arti anteriori si tramutarono in mani vere e proprie, e in cui le dita di queste mani non raspavano più sulle assi del pavimento, ma preferivano intrattenersi sulla bocca o sul naso. Quindi seguirono gli anni dell’albero di Natale e della messa in mostra. Il ragazzo ogni settimana veniva chiamato una o due volte nella gelida “stanza buona”; là lo guardavano a bocca aperta, gli toccavano i capelli, le guance, il mento, gli insegnavano a porgere la mano con educazione e, in alcuni casi, a pronunciare il suo nome risonante con moderata grandezza. Tutti lo trovavano graziosissimo, «con il viso tagliato» dal padre, dalla madre, da questo o da quel parente, e pochi se ne andavano senza aver proferito la profezia che il ragazzo a suo tempo si sarebbe di certo rivelato molto bravo a scuola. Il piccolo aveva sentito molto spesso questa espressione di ammirazione profetica. E senza troppa fatica, sì, senza arrivare alla coscienza di un successo, superò la scuola elementare, si arrampicò con sicurezza lodevole e un po’ pedante sugli otto gradini del ginnasio, e poi per un anno se ne andò ancora in giro per le aule dell’università, per finire poi nella quiete dello studio paterno. Un giorno si cominciò a mormorare che il giovane M. avrebbe ricevuto la gestione degli affari dalle mani di suo padre che stava invecchiando, e poco tempo dopo avvenne proprio così. Il padre morì ben presto e il nuovo signore seppe mantenere il decoro della ditta attraverso una rigida puntualità e una considerevole diligenza. Spesso il commerciante indeciso sentiva raccontare dalla bocca dei suoi amici che si diceva in giro che egli stava per compiere grandi imprese, e con grande ammirazione, ben al di là del dinamismo che gli veniva attribuito, cominciò a realizzare veramente alcuni di quei progetti che gli venivano sottoposti; e alcuni riuscivano bene. Così passarono gli anni. La realizzazione delle intenzioni, che gli venivano attribuite dai discorsi della massa, aveva ampliato considerevolmente il suo patrimonio e non c’era nulla di più naturale del fatto che i chiacchieroni sparlassero parecchio del progettato fidanzamento di M. Le voci giunsero alle sue orecchie; e quasi involontariamente appuntò la sua attenzione verso la sposa designata, e in poche settimane il «sì» della voce forte e profonda del giovane sposo raggiunse colei che era stata scelta. Anche questa volta non aveva deluso le aspettative della gente; era proprio un uomo di carattere!

Da lungo tempo i buoni cittadini della città in cui era nato e in cui viveva M. programmavano la costruzione di un teatro. Ora tutti sanno che i teatri non si costruiscono con i buoni propositi, bensì – per lo più – con cattive tavole di legno. La gente aveva abbastanza del primo materiale, ma per il reperimento del secondo mancava il denaro. I premurosi padri della città alzavano le fronti piene di rughe la mattina presto e veniva notato sfavorevolmente se uno la sera al tavolo della birreria dimenticava di mantenere i tratti dell’aria dignitosa e grave.

Come un temporale primaverile si sparse la voce improvvisa per tutta la città che M. aveva deciso di mettere a disposizione i soldi necessari per la costruzione del tempio delle muse. E come il vento di primavera risveglia il canto degli uccelli, così questa notizia suscitò dappertutto alte lodi. Una delegazione del consiglio municipale, con in testa la faccia rugiadosa da mela invernale del sindaco, entrò, poche ore più tardi, nello studio del mecenate. Il capo, interrotto da continui sussulti di gioia, lo ringraziò per il dono magnanimo. M. rimase per qualche minuto perplesso. Ma ben presto comprese il senso di quella manifestazione di gioia. La sua fronte si adombrò lievemente. Voleva già difendersi da quella pretesa; ma poi gli venne in mente che, attraverso questa sua apparente volubilità, avrebbe potuto danneggiare se stesso e il suo commercio, e, con un sorriso agrodolce, accettò il contratto, in cui era indicata una cifra non irrilevante. Così di anno in anno aumentò la fama di M. Da quando in lui si era riconosciuto anche l’amico dell’arte si raccontava in giro di questo o quel talento locale che sarebbe stato favorito dal generoso sostegno di M.

Un’unica volta l’«uomo di carattere» avrebbe quasi deluso le aspettative della gente. Si parlava in segreto di un «felice evento» che «stava per accadere» nella casa di M. E sguardi curiosi seguivano la giovane signora, non appena si mostrava in giro per le strade. Il nobile commerciante si diede da fare in tutti i modi, anche a parole, per dar soddisfazione alle masse. Soltanto in questo caso fu sfortunato. Con sgradita sorpresa le brave cittadine poterono osservare che la signora M. portava ancora vestiti attillati e che quindi nulla poteva «essere accaduto». Quindi sussurrarono sommessamente ma con abbastanza fermezza, che le cure termali non avrebbero certo fatto male. E, guarda un po’, quando il signor M. anche questa volta – ma come poteva essere altrimenti – aveva fatto propria l’opinione pubblica, la sua mogliettina rispettò il tempo previsto con assoluta precisione, per indossare un mantello a ruota al posto delle giacche attillate. Il “carattere” era stato salvato.

La fama di M., uomo d’onore, aveva presto varcato i confini della città. E a lungo si parlava già di un’onorificenza. Il famoso commerciante fece i passi necessari, e non gli fu difficile, pochi mesi dopo, ringraziare sentitamente con il contrassegno all’occhiello e con vuoti discorsi coloro che erano venuti a congratularsi con lui.

Durante un viaggio d’affari in inverno M. si prese una brutta infreddatura che lo condusse in ospedale. Un difetto ai polmoni, di cui il medico gli aveva accennato vent’anni prima, ebbe modo di manifestarsi. Peggiorò di giorno in giorno. Sua moglie gli fece visita con contenuta partecipazione. Il malato vuole stare tranquillo, si premurò di dire mentre se ne stava seduta nel comodo salotto accanto alla stanza in cui sedevano le sue vicine che si profondevano per consolarla.

Una mattina il malato grave fu strappato ai suoi sogni febbricitanti e sudati da voci gridanti. Saltò su, si guardò intorno con sguardo stravolto e chiese con voce flebile alla suora di carità cosa stesse accadendo. E quando questa tacque e lo pregò di stare quieto, chiamò il suo vecchio servo e gli pose la stessa domanda.

Questi non si tirò indietro, si grattò la testa e borbottò: «Dio mio, la stupida marmaglia dice in questo momento che il signore è già morto, il diavolo deve dissuaderli…» e uscì di nuovo trascinando i piedi.

Il febbricitante lo seguì con lo sguardo allibito.

Quindi si adagiò sul lato sinistro e chiuse gli occhi per sempre.

Era infatti un uomo di carattere.

da Rainer Maria Rilke, Danze Macabre, Newton Compton, 1994