I livelli del portico della Gloria a Santiago

28 Dicembre 2019

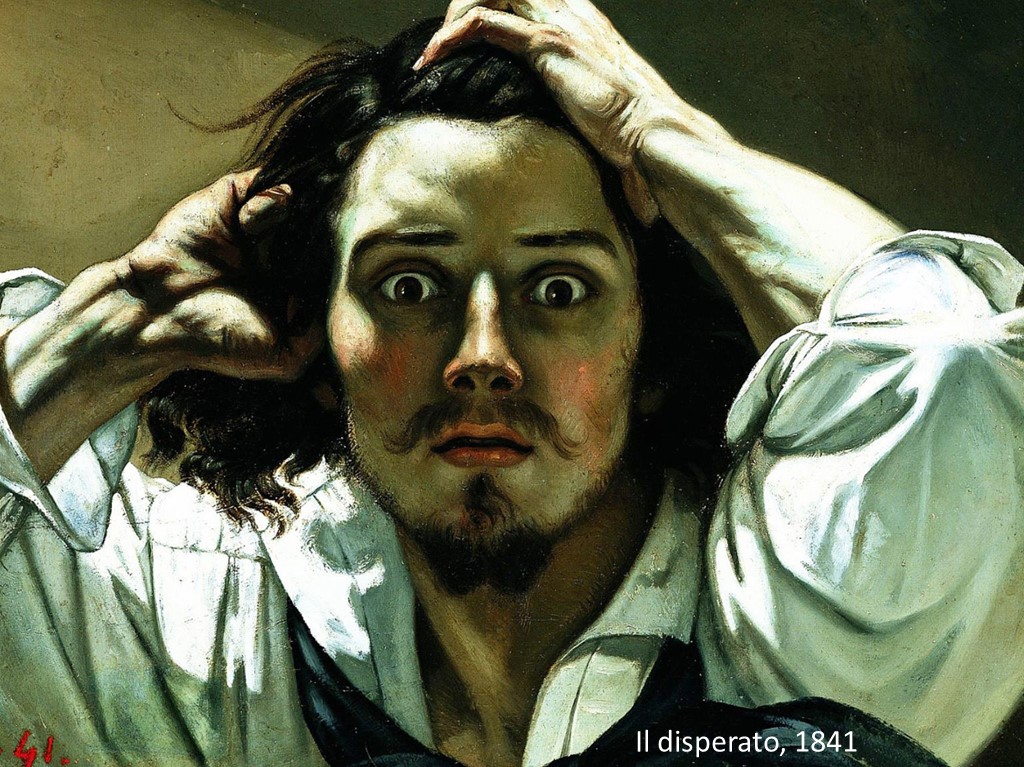

Gustave Courbet

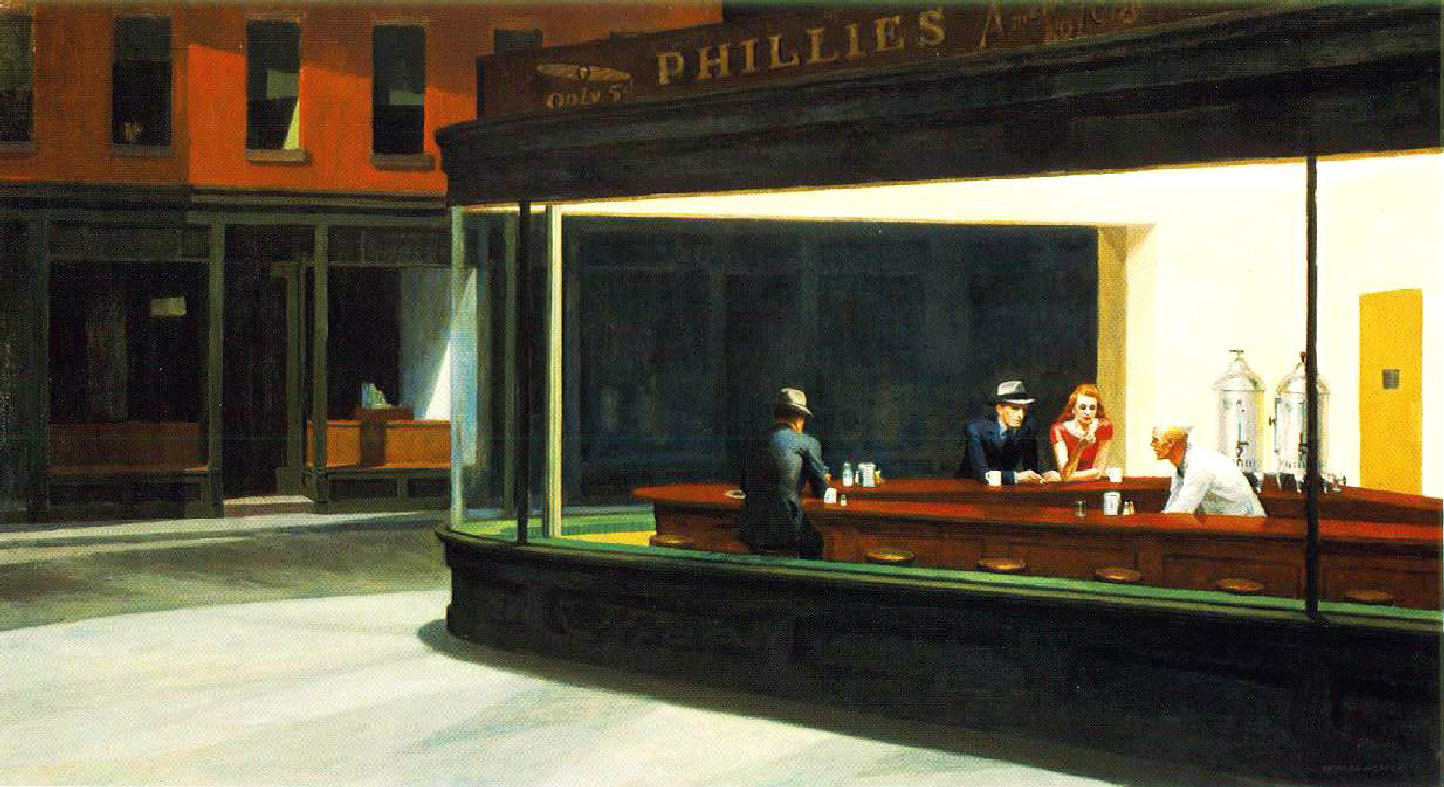

28 Dicembre 2019L’arte di Edward Hopper è spesso definita “realista”, ma questa etichetta, pur corretta per la sua fedeltà alla rappresentazione del mondo visibile, non coglie appieno la profondità e la risonanza delle sue opere.

Hopper aveva la straordinaria capacità di dipingere la realtà eppure andare oltre la realtà, trasformando scene quotidiane in potenti meditazioni sulla condizione umana, cariche di significato psicologico ed emotivo.

1. Dipingere la Realtà: La Precisione del Visibile

Il punto di partenza del realismo di Hopper è indubbiamente la sua meticolosa osservazione del mondo che lo circonda e la sua capacità di riprodurlo con precisione.

- Soggetti Quotidiani e Riconoscibili: Hopper sceglie soggetti tratti dalla vita americana comune: diner, motel, uffici, pompe di benzina, case isolate, finestre, strade cittadine. Questi luoghi sono rappresentati con un’accuratezza quasi fotografica nei dettagli architettonici, nelle texture e nella luce.

- Composizione Rigorosa: Le sue opere presentano spesso una struttura compositiva solida e geometrica, con linee nette e volumi ben definiti. Questo conferisce alle scene un senso di ordine e stabilità, rendendole immediatamente riconoscibili e “reali” allo sguardo.

- Luce Descrittiva: La luce, sia naturale che artificiale, è usata con grande maestria per definire gli spazi, modellare le forme e creare un senso di profondità. La sua luce è spesso tangibile, quasi un “oggetto materiale” che investe la scena.

Questa fedeltà al visibile, tuttavia, è solo la superficie. Il vero genio di Hopper risiede nel modo in cui manipola questi elementi per trascendere la mera rappresentazione.

2. Andare Oltre la Realtà: L’Intima Impressione e la Dimensione Metafisica

Hopper non si limitava a copiare ciò che vedeva; il suo scopo era la “più esatta trascrizione possibile della più intima impressione della natura”. Questo significa che la realtà esterna era un punto di partenza per esplorare una realtà interiore, psicologica e quasi metafisica.

- La Realtà Interiore: Solitudine e Alienazione: Anche quando dipinge luoghi affollati, i personaggi di Hopper sono spesso isolati, persi nei loro pensieri, incapaci o non intenzionati a comunicare. Questo senso di solitudine e incomunicabilità non è esplicitato da gesti drammatici o espressioni facciali accentuate (spesso i volti sono assenti o inespressivi), ma è suggerito dall’ambiente, dalle pose dei corpi e dalla distanza psicologica tra le figure. La realtà dipinta diventa così un veicolo per esplorare stati d’animo universali.

- La Luce Trasformatrice: La luce di Hopper non è solo descrittiva, ma è un potente strumento per creare atmosfera e significato. Spesso è una luce dura, quasi impietosa, che svela la desolazione o l’inquietudine degli ambienti. Altre volte, è una luce che infonde un senso di mistero, di sospensione, o persino di speranza, trasformando il banale in qualcosa di profondamente evocativo. Non è la luce che “smaterializza” come nell’Impressionismo, ma quella che “illumina” l’assenza, il non detto, il vuoto significativo.

- La Sospensione e l’Attesa: Le scene di Hopper sono spesso statiche, catturate in un momento di quiete apparente. Non c’è un’azione narrativa chiara, ma una sensazione di attesa, come se qualcosa stesse per accadere o fosse appena accaduto. Questa sospensione temporale invita lo spettatore a riempire il vuoto narrativo con la propria immaginazione e le proprie esperienze, rendendo l’opera un riflesso della propria interiorità.

- Il Non Detto e l’Assenza: Hopper è un maestro del “non detto”. Le sue opere spesso suggeriscono più di quanto mostrino esplicitamente. Una porta aperta che non conduce da nessuna parte, una finestra che si affaccia sul vuoto, un paesaggio deserto: questi elementi creano un senso di assenza che è, paradossalmente, molto presente e significativo. Il suo realismo procede per “sottrazione”, eliminando i dettagli superflui per concentrarsi sull’essenziale, sull’emozione sottostante.

- Influenza della Metafisica: Alcuni critici hanno accostato il suo realismo alla pittura metafisica di De Chirico, per la capacità di infondere gli ambienti quotidiani di un senso di mistero, di sospensione e di un’inquietudine latente, pur mantenendo una rappresentazione figurativa.

Conclusione

In sintesi, Edward Hopper dipinge la realtà con una precisione quasi clinica, ma lo fa per andare oltre la superficie delle cose. La sua arte non è una mera riproduzione, ma un’interpretazione profonda dell’esistenza. Attraverso l’uso sapiente della luce, della composizione e la rappresentazione di figure isolate in ambienti quotidiani, egli riesce a evocare un senso di solitudine, malinconia e mistero che trascende il visibile, invitando lo spettatore a confrontarsi con le proprie emozioni e con la complessa realtà dell’animo umano. È questo il “realismo trascendente” di Hopper, che rende le sue opere atemporali e universalmente risonanti.