Sera di Gavinana di Vincenzo Cardarelli

6 Giugno 2025

‘Perché leggere i classici’ di Italo Calvino

6 Giugno 2025Traccia svolta di una analisi di un testo narrativo di Cesare Pavese

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Straordinaria 2019

TRACCIA TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A2

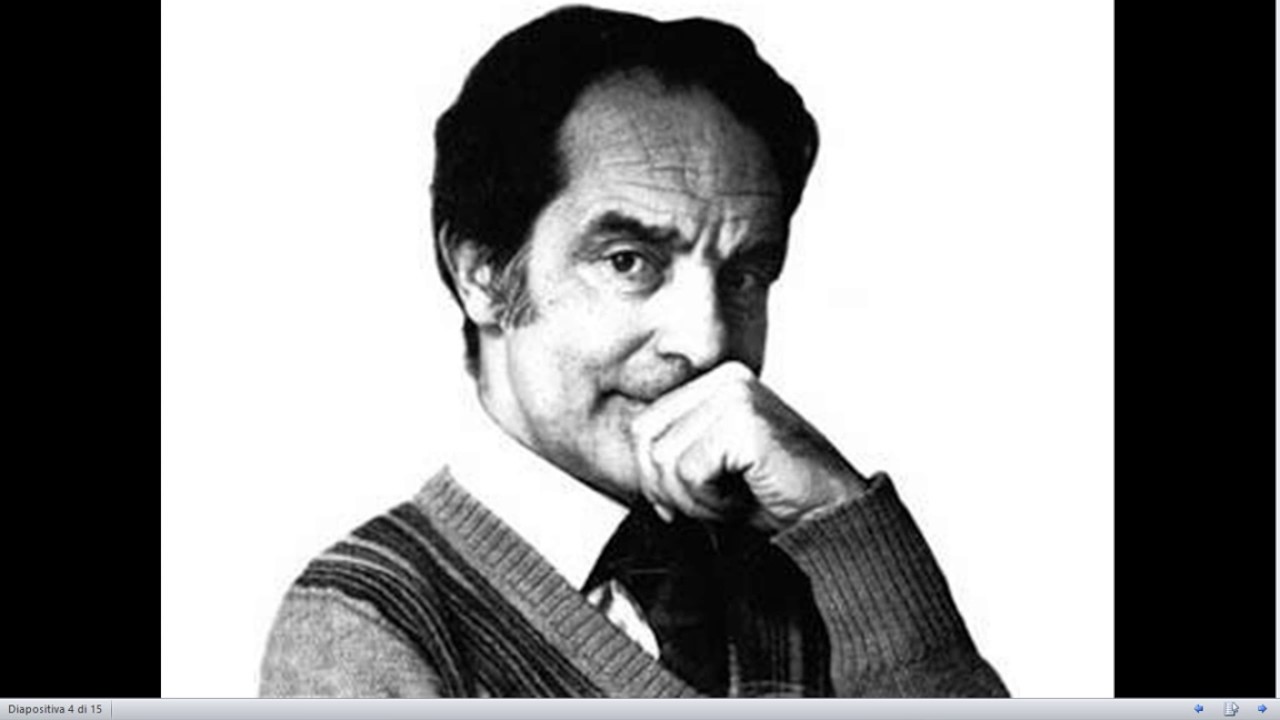

Cesare Pavese

Fine d’agosto

dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto (1945).

Testo

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m’impresse su guance e labbra un’ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.

Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c’investì un’altra folata, Clara fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un’altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d’una foglia secca trascinata sull’asfalto – e dissi a Clara che salisse, l’avrei subito seguita.

Quando, dopo un quarto d’ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l’aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell’estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c’era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte.

Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d’indovinarlo, tanto più che l’aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara.

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall’infanzia. La spiaggia dove sono nato si popolava nell’estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c’erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le burrasche s’impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi.

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.

C’è qualcosa nei miei ricordi d’infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l’incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un’improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo.

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti al mare. L’uomo e il ragazzo s’ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star soli.

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l’altro un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.»

Fine d’agosto dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto (1945).

Nota critica

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da bambino.

COMPRENSIONE E ANALISI

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.

- Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.

- Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?

- Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?

- Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?

INTERPRETAZIONE

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento.

Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali.

Sessione straordinaria 2019 Prima prova scritta

___________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

SVOLGIMENTO

🔍 Analisi di ‘Fine d’agosto’ di Cesare Pavese

Il racconto “Fine d’agosto”, tratto dalla raccolta Feria d’agosto (1945) di Cesare Pavese, è un’immersione profonda nella psicologia dell’io lirico pavesiano, caratterizzata da un complesso rapporto con il passato e il presente, l’amore e la solitudine. Attraverso una narrazione che si snoda tra la realtà di una sera d’agosto e il riemergere di ricordi d’infanzia, Pavese esplora il tema della memoria involontaria, del disagio esistenziale e dell’incomunicabilità che può minare anche le relazioni più intime.

Comprensione e Analisi

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.

Il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi è di natura squisitamente proustiana, sebbene con esiti diversi. L’elemento scatenante della memoria involontaria è un’ondata odorosa impressa “su guance e labbra” dal vento tiepido e tempestoso di una notte d’agosto (vv. 2-3). Il narratore stesso è incerto se quel “tepore sapesse di donna o di foglie estive” (v. 3), ma è proprio questa sensazione olfattiva e tattile a far “traboccare” improvvisamente il suo cuore (v. 4) e a riportarlo a una “gioia remota” (v. 18).

Successivamente, il vento notturno viene esplicitamente identificato come il veicolo di questa rievocazione: “Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall’infanzia” (vv. 18-20). Anche la percezione uditiva gioca un ruolo, seppur secondario, nel mantenere il contatto con la realtà presente (“ascoltai il fruscio d’una foglia secca trascinata sull’asfalto”, v. 7), ma è il profumo del vento, con la sua ambigua origine (donna/foglie estive), a fungere da madeleine pavesiana. Il ricordo è così viscerale da essere descritto come “nudo”, “segreto” e “connaturato fin dall’infanzia”, quasi parte intrinseca del corpo stesso. La rievocazione è poi specificata come il profumo di “fiori arsi dal sole, esotici e palpabili” (v. 34), che si contrappone al “vento marino consueto” (v. 34), indicando un ricordo specifico e intensamente sensoriale.

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?

Il rapporto tra passato e presente nel racconto è percepito dal personaggio-narratore in una complessa contrapposizione, che genera al contempo piacere e sofferenza.

- Contrapposizione: Il passato è il tempo dell’infanzia, associato a una “gioia remota”, a una vita “sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco” (vv. 20-21). È un mondo di scoperte, di amicizie semplici, di libertà e di un rapporto quasi selvaggio con la natura (“barca”, “vigne”, “poggi”, “montagna”, vv. 23-25). Questo mondo è irrimediabilmente perduto: “un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare… Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me” (vv. 33-35). Il presente, al contrario, è il tempo dell’uomo adulto, segnato dalla relazione con la donna, dalla fisicità, dalla necessità di “stringere, carezzare, schiacciare una donna” (v. 37). C’è una frattura incolmabile tra le due dimensioni: “L’uomo e il ragazzo s’ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star soli” (vv. 39-40).

- Piacere e Sofferenza: Il ricordo genera inizialmente una “gioia remota” (v. 18) che fa “traboccare” il cuore del narratore (v. 4). È un piacere intenso, quasi inatteso, legato alla purezza e all’intensità emotiva dell’infanzia. Tuttavia, a questa gioia subentra rapidamente lo “smarrimento della distanza” (v. 32) e l'”incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito” (v. 32). Questa incredulità si trasforma in sofferenza nel momento in cui il ricordo della purezza infantile si scontra con la realtà della relazione adulta, e in particolare con la figura di Clara. Il piacere del ricordo è effimero e genera una dolorosa consapevolezza dell’irrecuperabilità di quel tempo e di una discordanza tra l’io infantile e l’io adulto.

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?

La crisi del rapporto con Clara assume un significato più generale di crisi dell’amore adulto e della relazione fisica nell’ottica dell’io pavesiano, e più ampiamente del disagio esistenziale dell’uomo moderno. Clara, pur essendo descritta come comprensiva (“Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene”, v. 12; “Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre”, v. 41) e docile, diventa oggetto di “detestazione” da parte del narratore. Il suo “non tacere, come fece, piena di comprensione” (vv. 16-17) è percepito come una forma di sicurezza che il narratore detesta, quasi un’invasione della sua intimità più profonda. La sua presenza, la sua stessa fisicità, impedisce al narratore di mantenere intatto quel “nudo ricordo segreto” dell’infanzia.

L’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (vv. 43-44) è l’apice di questa crisi e ne svela il significato simbolico:

- “Sapore remoto del vento”: Simboleggia la purezza, la spiritualità, la libertà e l’innocenza dei ricordi d’infanzia. Il vento porta profumi indefiniti e suggestivi, legati a un tempo mitico e non ancora contaminato dalla complessità e dalla concretezza della vita adulta. È un ricordo puro, mentale, quasi disincarnato.

- “Sapore di carne”: Rappresenta la fisicità, la carnalità, la concretezza dell’amore adulto e della vita di relazione. Il narratore non può “perdonare” a Clara di essere “una donna” perché la sua presenza, la sua natura femminile e corporea, riporta i ricordi puri e remoti dell’infanzia a una dimensione materiale e sensuale che egli in quel momento rifiuta. La donna, in questa prospettiva, “contamina” la purezza del ricordo, lo “riduce” a una dimensione carnale che l’io lirico non è disposto ad accettare come unica verità.

In senso più ampio, la crisi con Clara riflette la difficoltà pavesiana di conciliare l’io infantile e mitico con l’io adulto e la relazione sentimentale. L’uomo adulto, per Pavese, è spesso prigioniero di una malinconia esistenziale e di una ricerca di un assoluto che l’amore terreno non può soddisfare. Clara, con la sua presenza rassicurante ma troppo “reale”, diventa un ostacolo al mantenimento di quella dimensione “altra” e pura dell’infanzia, che il narratore idealizza e a cui aspira per sfuggire al disagio del presente.

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?

La descrizione degli spazi nel racconto traduce simbolicamente il rapporto di contrapposizione tra passato e presente, accentuando il disagio del narratore nel suo “qui e ora” e la nostalgia per un’infanzia mitizzata.

- Luoghi del presente (la notte di agosto con Clara):

- “Marciapiede”, “viale”, “portone”, “stanza buia”, “finestra”: Sono spazi urbani, chiusi, o di transizione (il marciapiede, il portone) che riflettono una certa clausura e una dimensione privata, ma anche una potenziale claustrofobia interiore. La “stanza buia” e la finestra da cui il narratore fuma e “fiuta il vento” suggeriscono un isolamento, una distanza emotiva anche all’interno della relazione. Il “fruscio d’una foglia secca trascinata sull’asfalto” (v. 7) evoca un suono secco, quasi arido, simbolo di una vitalità sfiorita. Sono luoghi che, pur essendo intimi, non offrono piena pace e anzi acuiscono il senso di disagio.

- Luoghi del passato (l’infanzia al mare):

- “Spiaggia”, “casette e viuzze”, “barca”, “vigne”, “muriccioli”, “poggi”, “montagna”, “ville e giardini”, “riva del mare”, “caffè” (con luci e musica irreali): Sono spazi aperti, selvaggi, diversificati e vitali. La “spiaggia dove sono nato” è un luogo primordiale e generativo. Le “casette e viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude”, suggerendo un’umanità vibrante e una libertà corporea. La descrizione di ambienti naturali come vigne, poggi, montagna, arricchiti da “sentori vegetali e torridi”, sottolinea una dimensione di avventura e scoperta, di vita “agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco”. Anche i “caffè” sulla riva del mare, con le “luci irreali” e la “musica”, pur essendo un elemento sociale, mantengono una dimensione quasi onirica, distante dalla concretezza del presente.

Simbolicamente:

- Il passato è associato a spazi aperti, naturali, dinamici, vitali e collettivi, che riflettono la libertà, la spontaneità e la purezza dell’infanzia. È un mondo di esplorazione e di pienezza sensoriale.

- Il presente è legato a spazi più chiusi, urbani, statici e privati, che simboleggiano la limitazione, l’inquietudine e l’incapacità dell’uomo adulto di trovare piena armonia, specialmente nella relazione amorosa che, anziché aprirlo, sembra chiuderlo in un tormento interiore.

La “distanza” tra passato e presente (v. 32) si manifesta non solo temporalmente, ma anche come una profonda e dolorosa distanza spaziale e psichica, con la natura selvaggia e libera dell’infanzia che si contrappone alla dimensione più circoscritta e tormentata dell’età adulta.

Interpretazione

“Fine d’agosto” si rivela un racconto esemplare della poetica pavesiana, in cui la dinamica tra memoria involontaria e riflessione razionale sui ricordi diventa il fulcro di una più ampia esplorazione del disagio esistenziale e dell’irrisolta tensione tra l’io infantile e l’io adulto. Questo tema, centrale in Pavese, si inserisce in una ricca tradizione letteraria del Novecento.

La memoria involontaria, scatenata da una percezione sensoriale, è il meccanismo che permette al protagonista di Pavese di accedere a un passato che “sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di ripresentarsi con tutti i suoi significati”. Questa è la “madeleine” pavesiana, il profumo del vento che riporta il narratore alle estati della sua infanzia in riva al mare. Il “nudo ricordo segreto” che riaffiora è più che una semplice reminiscenza: è un’esperienza totalizzante che investe il corpo e la mente, rivelando una “gioia remota” intatta. In questo, Pavese si accosta idealmente a Marcel Proust, il cui capolavoro Alla ricerca del tempo perduto si basa proprio sulla potenza della memoria involontaria (il sapore di una madeleine imbevuta nel tè) nel riportare alla coscienza un mondo intero di esperienze e sensazioni passate. Tuttavia, mentre per Proust il ricordo è un processo di ricostruzione e di riappropriazione del tempo perduto, per Pavese il riaffiorare del passato è spesso doloroso, perché ne sottolinea l’irrecuperabilità e il conflitto con la realtà presente.

La riflessione razionale che segue il riemergere del ricordo è il momento in cui Pavese esplora il suo profondo disagio esistenziale. L’immagine del “ragazzo” dell’infanzia che “potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me” è emblematica della frattura identitaria che Pavese sente tra l’io innocente e libero del passato e l’io adulto, gravato dalle complessità e dalle disillusioni. Questo sdoppiamento, questo senso di estraneità da se stessi, è un tema ricorrente nella sua opera, dal mito dell’infanzia (spesso ambientata nelle Langhe, terra natale dell’autore, che qui diventa la “spiaggia dove sono nato”) come età dell’oro e della pienezza, alla consapevolezza dell’impossibilità di tornarvi. Il presente, incarnato dalla relazione con Clara, diventa un ostacolo alla purezza di quel ricordo. La donna, con la sua concretezza carnale, “contamina” il “sapore remoto del vento”, trasformandolo in “sapore di carne”, una dimensione che l’io lirico pavesiano, in quel momento, rifiuta.

Questo conflitto tra purezza infantile e complessità adulta, tra spirito e carne, è una costante non solo in Pavese ma in larga parte della letteratura novecentesca che indaga la psiche. Si pensi a Italo Svevo, per esempio, in La coscienza di Zeno, dove la memoria è strumento di autoanalisi e, talvolta, di autoinganno, ma sempre legata a un presente problematico. La memoria, in questi autori, non è semplice rievocazione nostalgica, ma un campo di battaglia dove si affrontano le contraddizioni dell’esistenza.

Nella mia esperienza personale, sebbene in scala minore, ho spesso riscontrato come odori, suoni o immagini inaspettate possano scatenare un flusso di ricordi, a volte dolci, altre volte intrisi di una malinconia per ciò che non è più. L’odore dell’erba tagliata di fresco può riportarmi ai pomeriggi estivi dell’infanzia trascorsi in giardino, mentre una melodia dimenticata può evocare l’atmosfera di un momento specifico. Questa memoria involontaria è spesso più potente della rievocazione cosciente, perché bypassa la razionalità e ci riporta direttamente all’emozione originaria. Tuttavia, come per Pavese, la consapevolezza della distanza temporale e dell’impossibilità di rivivere pienamente quel momento genera un senso di perdita, una “sofferenza nel ricordare” che si mescola al piacere dell’attimo rievocato.

In conclusione, “Fine d’agosto” di Cesare Pavese è un racconto che, con la sua sensibilità e la sua profondità psicologica, ci offre un’occasione preziosa per riflettere sul potere e le ambivalenze della memoria. Il suo “ragazzo” e il suo “uomo” che si cercano e si ignorano, rappresentano la perenne tensione umana tra il desiderio di ritrovare un’innocenza perduta e la necessità di affrontare la complessità del presente. Pavese, con la sua prosa incisiva e la sua capacità di indagare l’abisso dell’animo, ci lascia un’eredità letteraria di grande attualità, che continua a interrogarci sul significato del tempo, dell’identità e della relazione con l’altro.