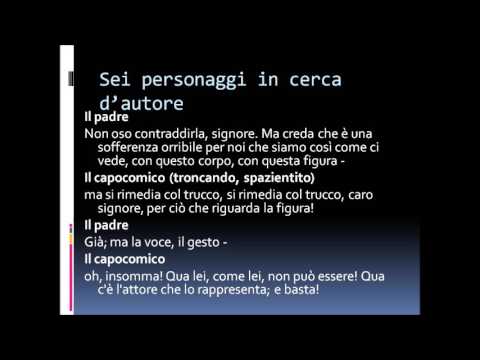

Il teatro pirandelliano e i Sei personaggi in cerca di autore

28 Dicembre 2019

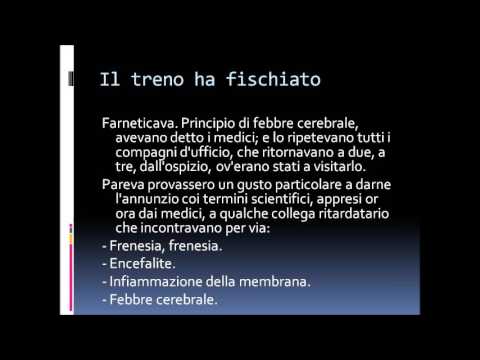

Introduzione alla lettura della novella Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello

28 Dicembre 2019Un esempio paradigmatico del teatro grottesco pirandelliano è il dramma “Il giuoco delle parti”

Il teatro grottesco di Luigi Pirandello

Il teatro grottesco di Luigi Pirandello è una delle innovazioni più profonde e influenti nella storia del teatro del Novecento. Pirandello sviluppa una visione del mondo teatrale che sfida la rappresentazione tradizionale della realtà, introducendo elementi di paradosso, relativismo e ambiguità. Al centro di questa visione c’è la convinzione che la vita stessa sia intrinsecamente grottesca, caratterizzata da una frattura tra apparenza e realtà e dalla molteplicità di prospettive attraverso cui ciascuno vede il mondo.

Pirandello si concentra sull’incongruenza tra ciò che i personaggi credono di essere e ciò che realmente sono, rivelando l’assurdità della condizione umana. Nel suo teatro, i personaggi vivono situazioni paradossali, dove la distinzione tra realtà e finzione diventa sfumata e ambigua, riflettendo la crisi dell’identità e la natura contraddittoria della verità.

Caratteristiche del teatro grottesco pirandelliano

- La frattura tra apparenza e realtà: Pirandello rappresenta il conflitto tra ciò che i personaggi mostrano all’esterno, la maschera sociale che indossano, e la loro realtà interiore, spesso inconoscibile o contraddittoria. In questo modo, il grottesco emerge dal contrasto tra l’immagine ordinaria e le verità sottostanti che sono tragiche o assurde.

- Il relativismo della verità: Per Pirandello, non esiste una verità oggettiva. Ogni personaggio vive in una propria prospettiva soggettiva, incapace di cogliere la verità degli altri. Ciò che per uno è vero, per un altro può essere falso. Questo rende il teatro pirandelliano un luogo di conflitti interpretativi, dove la realtà diventa relativa e sfuggente.

- Il gioco delle maschere: I personaggi di Pirandello indossano maschere che la società impone loro, ma queste maschere finiscono per soffocarli, trasformandosi in prigioni. Il grottesco risiede proprio nell’impossibilità di riconciliare la forma imposta con la vita autentica, in una continua tensione tra essere e apparire.

- L’uso dell’umorismo: L’elemento umoristico in Pirandello non è semplice comicità, ma un meccanismo attraverso il quale si evidenzia il contrasto tra l’apparente normalità e l’incongruenza delle situazioni. Il riso che suscita il teatro di Pirandello è spesso amaro e riflette la condizione esistenziale tragica dei personaggi.

Pirandello crea così un teatro che non cerca di fornire risposte o certezze, ma che si interroga continuamente sulle contraddizioni della condizione umana e sulla natura della verità. Questo teatro, definito “grottesco”, perché esplora l’assurdità della vita e l’incongruenza tra le apparenze e le verità nascoste, diventa il luogo ideale per indagare l’instabilità dell’io e la frammentazione della realtà.

Il dramma “Il giuoco delle parti” (1918)

Uno degli esempi più emblematici del teatro grottesco pirandelliano è il dramma “Il giuoco delle parti”, scritto nel 1918. In questa commedia, Pirandello sviluppa una riflessione profonda sulla frammentazione dell’identità e sulla relatività dei ruoli che gli individui assumono nella vita sociale e affettiva.

Trama del dramma

Il protagonista del dramma è Leone Gala, un uomo che ha una visione cinica e distaccata della vita. Ha deciso di adottare un atteggiamento di completo disimpegno emotivo, trattando la sua esistenza come un “giuoco” di ruoli e parti. Vive separato dalla moglie Silvia, pur mantenendo le apparenze del matrimonio. Silvia ha un amante, Guido Venanzi, e Leone sembra accettare questa situazione senza alcun turbamento.

Tuttavia, quando Guido provoca una lite che porta a un duello, Silvia si rivolge a Leone chiedendogli di combattere al posto dell’amante. In un contesto sociale tradizionale, Leone, come marito, dovrebbe difendere l’onore della moglie, ma la sua risposta è sorprendente: egli si rifiuta di prendere parte al duello, affermando che ognuno deve recitare la parte che gli è stata assegnata nel gioco della vita. Non si sente vincolato da sentimenti tradizionali come l’onore o il dovere coniugale, trattando ogni legame emotivo come una finzione.

Alla fine, l’esito del dramma è tragico: Guido si suicida, incapace di affrontare il duello, mentre Leone mantiene il suo distacco freddo e razionale.

Temi principali de “Il giuoco delle parti”

- Il relativismo dei ruoli sociali: Il titolo stesso del dramma, “Il giuoco delle parti”, suggerisce la centralità del concetto di ruolo nella vita sociale e affettiva. Per Pirandello, la vita non è altro che un insieme di ruoli che gli individui devono interpretare. Ogni relazione — matrimonio, amicizia, amore — è vista come una recita, e Leone rappresenta il personaggio che ha piena consapevolezza di questo meccanismo. Rifiuta di farsi coinvolgere emotivamente o moralmente, riducendo tutto a un gioco di apparenze.

- L’alienazione dell’individuo: Leone è l’incarnazione dell’uomo alienato e distaccato, che osserva la vita dall’esterno, come se fosse uno spettatore. La sua freddezza emotiva riflette la consapevolezza pirandelliana che la vita è intrinsecamente finta e che i sentimenti umani sono solo illusioni che mascherano la vera natura della realtà. Il suo disimpegno emotivo è totale: non prova né amore, né gelosia, né odio, ma solo un calcolo freddo delle situazioni.

- Il concetto di maschera e gioco: Come in altre opere di Pirandello, il tema delle maschere è centrale. Ogni personaggio indossa una maschera per recitare il proprio ruolo nella società, ma la tragedia emerge quando i personaggi prendono sul serio il gioco della vita e si attaccano alle maschere che indossano, dimenticando che si tratta solo di un’illusione. Leone, al contrario, rifiuta questa illusione, smascherando la finzione del suo matrimonio e della sua vita.

- La crisi dei valori tradizionali: Il dramma mette in discussione i valori tradizionali della società, come l’onore, la fedeltà e il coraggio. Leone non si sente legato a nessuno di questi valori, rifiutando l’idea di dover difendere l’onore della moglie o l’amante di lei. Questa crisi di valori riflette il pessimismo pirandelliano e la convinzione che la vita non abbia un significato intrinseco, ma sia solo una costruzione artificiale.

Il grottesco nel “Il giuoco delle parti”

Il grottesco emerge in “Il giuoco delle parti” nel contrasto tra la normalità delle convenzioni sociali e la freddezza disincantata con cui Leone le tratta. Il matrimonio, l’amore, l’onore — tutte le istituzioni che tradizionalmente danno senso alla vita — vengono svuotate di significato e ridotte a farsa. Il rifiuto di Leone di partecipare emotivamente alla vita lo pone al di fuori della realtà tradizionale, rendendolo una figura tragica e comica al tempo stesso.

L’elemento grottesco si manifesta nel modo in cui Leone trasforma una situazione che, per chiunque altro, sarebbe emotivamente coinvolgente e drammatica, in un gioco freddo e calcolato. Il suicidio di Guido, che rappresenta il fallimento del tentativo di vivere secondo i valori tradizionali, è reso ancor più tragico dall’indifferenza di Leone, che non si lascia toccare dall’evento. Questo distacco rende l’intera vicenda surreale, perché i personaggi sembrano muoversi in un mondo dove i sentimenti sono simulati e svuotati del loro significato.

Conclusione

“Il giuoco delle parti” rappresenta una delle espressioni più compiute del teatro grottesco di Luigi Pirandello. Attraverso la figura di Leone Gala, Pirandello esplora la crisi dell’identità, la relatività dei valori umani e la finzione della vita sociale. La vita, per Pirandello, è un continuo gioco di parti, in cui ogni individuo indossa una maschera e interpreta un ruolo, senza mai raggiungere una verità assoluta. Il grottesco nasce proprio da questa frattura tra apparenza e realtà, tra la maschera e la vera essenza dei personaggi, che restano intrappolati in un gioco senza fine, incapaci di trovare un senso alla propria esistenza.