L’uomo sulla soglia di J L Borges

28 Dicembre 2019

Moon di Chaim Potok

28 Dicembre 2019Analisi di “Inverno in Abruzzo” di Natalia Ginzburg, con Riassunto e testo

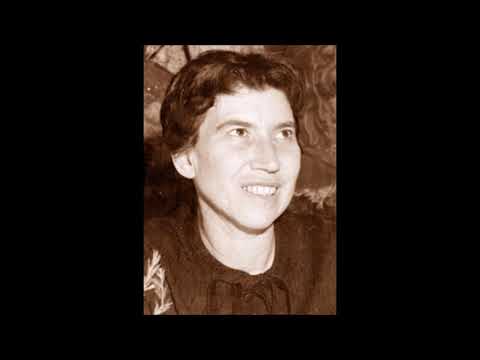

“Inverno in Abruzzo” è un racconto autobiografico di Natalia Ginzburg, pubblicato nella raccolta Le piccole virtù (1962). L’opera, come molti testi dell’autrice, si caratterizza per il suo stile essenziale e la capacità di evocare emozioni profonde attraverso una narrazione apparentemente semplice.

Riassunto

Il racconto si svolge durante la Seconda guerra mondiale, quando la scrittrice e la sua famiglia furono costretti all’esilio in Abruzzo a causa delle leggi razziali e dell’antifascismo del marito, Leone Ginzburg. L’inverno passato in Abruzzo, benché segnato dalle difficoltà dell’esilio, viene ricordato con un’inaspettata nostalgia.

La narrazione si concentra sulla vita quotidiana: le case fredde, il rapporto con la gente del posto, i bambini che frequentano la scuola e le difficoltà materiali affrontate con un senso di adattamento. La famiglia trova un fragile equilibrio in quell’ambiente rurale e rigido, finché non giunge la notizia dell’arresto e della morte di Leone Ginzburg. L’idillio forzato dell’inverno in Abruzzo si spezza definitivamente, lasciando spazio al dolore e alla consapevolezza della perdita.

Tematiche principali

-

L’esilio e la precarietà della vita

- L’esilio della famiglia Ginzburg è forzato dal regime fascista. Nonostante la temporanea stabilità trovata in Abruzzo, il racconto sottolinea il senso di precarietà e di attesa di un destino incombente.

-

Il contrasto tra memoria e realtà

- L’inverno in Abruzzo è ricordato con una dolcezza inaspettata, nonostante le condizioni difficili. La Ginzburg esplora il potere della memoria e il modo in cui gli eventi dolorosi possano assumere una luce più tenue con il passare del tempo.

-

La perdita e il dolore

- La morte di Leone Ginzburg segna il punto di svolta del racconto. Fino a quel momento, l’inverno abruzzese era stato quasi un rifugio, ma la tragedia trasforma quel periodo in una fase irreversibile della sua esistenza.

-

La quotidianità come resistenza

- Il racconto è ricco di dettagli della vita quotidiana, dai gesti semplici ai dialoghi con i bambini e i vicini. Questo elemento diventa una forma di resistenza alla tragedia storica e personale.

Stile e linguaggio

- Semplicità e precisione: Natalia Ginzburg utilizza una lingua essenziale, priva di retorica, capace di trasmettere emozioni profonde senza artifici stilistici.

- Tono intimo e malinconico: Il racconto è permeato da una nostalgia che non è solo tristezza, ma anche una forma di affetto per un passato che, sebbene difficile, ha lasciato un segno nella memoria.

- Narrazione soggettiva: La Ginzburg adotta un punto di vista personale, dando al racconto un carattere profondamente autobiografico e riflessivo.

Commento

“Inverno in Abruzzo” è un racconto di grande impatto emotivo, che riesce a unire la dimensione storica e quella personale. La Ginzburg non cerca il dramma esplicito, ma lascia che il dolore emerga in modo naturale dalla narrazione. Il contrasto tra la durezza della vita in esilio e la nostalgia che ne deriva è uno degli aspetti più potenti del testo.

L’opera invita a riflettere su come la memoria trasformi il passato, rendendolo talvolta più dolce o più sopportabile. Inoltre, il racconto è una testimonianza importante sulla persecuzione politica e razziale durante il fascismo, filtrata attraverso la prospettiva intima di chi l’ha vissuta.

Conclusione

“Inverno in Abruzzo” è un esempio perfetto della scrittura di Natalia Ginzburg: essenziale, profondamente umana e capace di raccontare la storia attraverso la dimensione privata. Il testo ci mostra come la quotidianità e la memoria possano diventare strumenti di resistenza di fronte alle tragedie della storia.

Testo originale

Deus nobis haec otia fecit. In Abruzzo non c’è che due stagioni: l’estate e l’inverno. La primavera è nevosa e ventosa come l’inverno e l’autunno è caldo e limpido come l’estate. L’estate comincia in giugno e finisce in novembre. I lunghi giorni soleggiati sulle colline basse riarse, la gialla polvere della strada e la dissenteria dei bambini finiscono e comincia l’inverno. La gente allora cessa di vivere per le strade: i ragazzi scalzi scompaiono dalle scalinate della chiesa. Nel paese di cui parlo, quasi tutti gli uomini scomparivano dopo gli ultimi raccolti: andavano a lavorare a Terni, a Sulmona, a Roma. Quello era un paese di muratori: e alcune case erano costruite con grazia, avevano terrazze e colonnine come piccole ville, e stupiva di trovarci, all’entrare, grandi cucine buie coi prosciutti appesi e vaste camere squallide e vuote. Nelle cucine il fuoco era acceso e c’erano varie specie di fuochi, c’erano grandi fuochi con ceppi di quercia, fuochi di frasche e foglie, fuochi di sterpi raccattati ad uno ad uno per via. Era facile individuare i poveri e i ricchi, guardando il fuoco acceso, meglio di quel che si potesse fare guardando le case e la gente, i vestiti e le scarpe, che in tutti su per giù erano uguali.

Quando venni al paese di cui parlo, nei primi tempi tutti i volti mi parevano uguali, tutte le donne si rassomigliavano, ricche e povere, giovani e vecchie. Quasi tutte avevano la bocca sdentata: laggiù le donne perdono i denti a trent’anni, per le fatiche e il nutrimento cattivo, per gli strapazzi dei parti e degli allattamenti che si susseguono senza tregua. Ma poi a poco a poco cominciai a distinguere Vincenzina da Secondina, Annunziata da Addolorata, e cominciai a entrare in ogni casa e a scaldarmi a quei loro fuochi diversi.

Quando la prima neve cominciava a cadere, una lenta tristezza s’impadroniva di noi. Era un esilio il nostro: la nostra città era lontana e lontani erano i libri, gli amici, le vicende varie e mutevoli di una vera esistenza. Accendevamo la nostra stufa verde, col lungo tubo che attraversava il soffitto: ci si riuniva tutti nella stanza dove c’era la stufa, e lì si cucinava e si mangiava, mio marito scriveva al grande tavolo ovale, i bambini cospargevano di giocattoli il pavimento. Sul soffitto della stanza era dipinta un’aquila: e io guardavo l’aquila e pensavo che quello era l’esilio. L’esilio era l’aquila, era la stufa verde che ronzava, era la vasta e silenziosa campagna e l’immobile neve. Alle cinque suonavano le campane della chiesa di Santa Maria, e le donne andavano alla benedizione, coi loro scialli neri e il viso rosso.

Tutte le sere mio marito ed io facevamo una passeggiata: tutte le sere camminavamo a braccetto, immergendo i piedi nella neve. Le case che costeggiavano la strada erano abitate da gente cognita e amica: e tutti uscivano sulla porta e ci dicevano: «Con una buona salute». Qualcuno a volte domandava: «Ma quando ci ritornate alle case vostre?» Mio marito diceva: «Quando sarà finita la guerra». «E quando finirà questa guerra? Te che sai tutto e sei professore, quando finirà?» Mio marito lo chiamavano «il professore» non sapendo pronunciare il suo nome, e venivano da lontano a consultarlo sulle cose più varie, sulla stagione migliore per togliersi i denti, sui sussidi che dava il municipio e sulle tasse e le imposte.

Ogni mattina uscivo con i miei bambini e la gente si stupiva e disapprovava che io li esponessi al freddo e alla neve. «Che peccato hanno fatto queste creature?» dicevano. «Non è tempo di passeggiare, signò. Torna a casa.» Camminavamo a lungo per la campagna bianca e deserta, e le rare persone che incontravo guardavano i bambini con pietà. «Che peccato hanno fatto?» mi dicevano. Laggiù se nasce un bambino nell’inverno, non lo portano fuori dalla stanza fino a quando non sia venuta l’estate. A mezzogiorno mio marito mi raggiungeva con la posta, e tornavamo tutti insieme a casa.

Io parlavo ai bambini della nostra città. Erano molto piccoli quando l’avevamo lasciata, e non ne avevano nessun ricordo. Io dicevo loro che là le case avevano molti piani, c’erano tante case e tante strade, e tanti bei negozi. «Ma anche qui c’è Girò» dicevano i bambini.

La bottega di Girò era proprio davanti a casa nostra. Girò se ne stava sulla porta come un vecchio gufo, e i suoi occhi rotondi e indifferenti fissavano la strada. Vendeva un po’ di tutto: generi alimentari e candele, cartoline, scarpe e aranci. Quando arrivava la roba e Girò scaricava le casse, i ragazzi correvano a mangiare gli aranci marci che buttava via. A Natale arrivava anche il torrone, i liquori, le caramelle. Ma lui non cedeva un soldo sul prezzo. «Quanto sei cattivo, Girò» gli dicevan le donne. Rispondeva: «Chi è buono se lo mangiano i cani».

A Natale tornavano gli uomini da Terni, da Sulmona, da Roma, stavano alcuni giorni e ripartivano, dopo aver scannato i maiali. Per alcuni giorni non si mangiava che sfrizzoli, salsicce pazze e non si faceva che bere: poi le grida dei nuovi maialetti riempivano la strada.

La fine dell’inverno svegliava in noi come un’irrequietudine. Forse qualcuno sarebbe venuto a trovarci: forse sarebbe finalmente accaduto qualcosa. Il nostro esilio doveva pur avere una fine. Le vie che ci dividevano dal mondo parevano più brevi: la posta arrivava più spesso. Tutti i nostri geloni guarivano lentamente. C’è una certa monotona uniformità nei destini degli uomini. Le nostre esistenze si svolgono secondo leggi antiche ed immutabili, secondo una loro cadenza uniforme e antica.

I sogni non si avverano mai e non appena li vediamo spezzati, comprendiamo a un tratto che le gioie maggiori della nostra vita sono fuori della realtà. Non appena li vediamo spezzati, ci struggiamo di nostalgia per il tempo che fervevano in noi. La nostra sorte trascorre in questa vicenda di speranze e di nostalgie.

Mio marito morì a Roma nelle carceri di Regina Coeli, pochi mesi dopo che avevamo lasciato il paese. Davanti all’orrore della sua morte solitaria, davanti alle angosciose alternative che precedettero la sua morte, io mi chiedo se questo è accaduto a noi, a noi che compravamo gli aranci da Girò e andavamo a passeggio nella neve. Allora io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era quello il tempo migliore della mia vita e solo adesso che m’è sfuggito per sempre, solo adesso lo so.

Per approfondire Natalia Ginzburg su questo sito:

La vita e le opere

-

Natalia Ginzburg: la vita e le opere di atuttascuola©

-

Biografia di Natalia Ginzburg di atuttascuola©

Le piccole virtù (saggio: memorie e riflessioni)

-

VIDEO Da Le piccole virtù “Inverno in Abruzzo” di Natalia Ginzburg 1A videolezione scolastica di Luigi Gaudio su youtube

-

Inverno in Abruzzo di Natalia Ginzburg

-

Analisi di ‘Le piccole virtù’ di Natalia Ginzburg (1962)

Lessico famigliare (romanzo)

-

VIDEO Lessico famigliare di Natalia Ginzburg videoriassunto di Luigi Gaudio su you tube

-

Analisi e recensione di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg di atuttascuola©

-

Introduzione a Lessico famigliare di Natalia Ginzburg di atuttascuola©

-

Riassunto e commento del romanzo Lessico famigliare di Natalia Ginzburg di atuttascuola©

-

Compito di Italiano su “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg di Miriam Gaudio

Caro Michele (romanzo)

-

VIDEO Caro Michele di Natalia Ginzburg videoriassunto di Luigi Gaudio su you tube

-

Commento di “Caro Michele” di Natalia Ginzburg

È stato così (romanzo)

Commenti sui video del prof. Gaudio

-

Grazie mille, sto preparando un esame sul testo “Lessico famigliare di Natalia Ginzburg“.

Davvero ottime osservazionisul suo video

Veronica Micciarelli -

Egregio professore, ho letto parecchi anni fa questo libro [Lessico famigliare di Natalia Ginzburg], la ringrazio moltissimo per la sua spiegazione, che mi è stata molto utile. Complimenti vivissimi.

Gianpiero Faravelli