Fine d’agosto di Cesare Pavese

6 Giugno 2025

La Storia: una scienza complessa e indispensabile

6 Giugno 2025Traccia svolta di un tema argomentativo su “Calvino e i classici della letteratura”

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Straordinaria 2019

TRACCIA TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Testo tratto da:

Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19

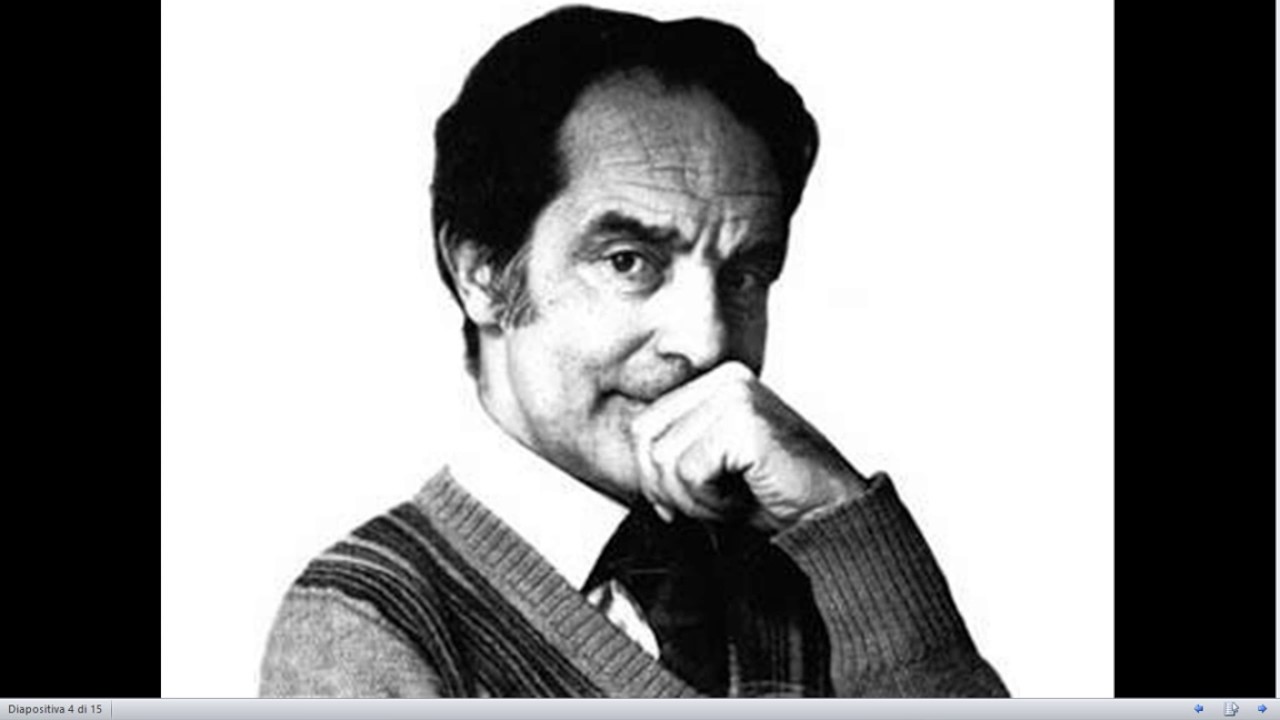

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento.

Testo

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona.

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico¹; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.

Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal²» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date³: i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson⁴.

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte occasionali.

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani.

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici.

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran⁵ (non un classico, almeno per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.»

Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19

Note:

¹ Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale.

² M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX secolo.

³ Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.

⁴ G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America.

⁵ E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.

COMPRENSIONE E ANALISI

- Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.

- Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.

- Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’?

- Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?

PRODUZIONE

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica?

Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

Sessione straordinaria 2019 Prima prova scritta

___________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

SVOLGIMENTO

🔍 ‘Perché leggere i classici’ di Italo Calvino

Il brano “Perché leggere i classici” di Italo Calvino (tratto dall’omonima raccolta pubblicata postuma nel 1991) si presenta come una profonda e stimolante riflessione sulla natura dei classici e sul loro ruolo nella vita contemporanea. Attraverso definizioni paradossali e argomentazioni agili, Calvino invita il lettore a interrogarsi sul senso di una lettura “lenta” e “disinteressata” in un’epoca dominata dalla velocità e dall’utilitarismo.

Comprensione e Analisi

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.

Il testo di Italo Calvino affronta il concetto di “classico” nella cultura letteraria, partendo da una definizione suggestiva: “È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona” (r. 1). La tesi centrale dell’autore è che la lettura dei classici, pur sembrando in contraddizione con il ritmo frenetico della vita moderna e con la nostra cultura eclettica, è non solo necessaria, ma intrinsecamente “meglio che non leggere i classici” (r. 22).

Per sostenere questa tesi, Calvino sviluppa i seguenti argomenti:

- Il contrasto con la contemporaneità: Il mondo attuale, caratterizzato da un “ritmo di vita” senza “tempi lunghi” e privo dell’otium umanistico, rende la lettura dei classici apparentemente anacronistica. La nostra cultura è inoltre troppo eclettica per definire un catalogo univoco di classici.

- L’esempio di Leopardi: Calvino illustra l’educazione classica di Giacomo Leopardi, possibile grazie alla sua vita ritirata e all’immensa biblioteca paterna. Sottolinea come Leopardi soddisfacesse le sue curiosità anche su testi non “up to date”, dimostrando una visione del sapere meno vincolata all’attualità.

- L’esplosione della biblioteca moderna: L’autore riconosce che l’educazione leopardiana è oggi impensabile perché la “biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. Ciò significa che l’offerta di nuovi titoli è proliferata in ogni cultura, rendendo impossibile una conoscenza enciclopedica e gerarchica.

- La necessità di una biblioteca ideale personale: Di fronte a questa “esplosione”, Calvino suggerisce di “inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici”. Questa dovrebbe essere composta per metà da libri già letti e significativi, per metà da libri da leggere, con uno spazio per scoperte inaspettate.

- La funzione dei classici: I classici “servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati” (r. 18-19), evidenziando il loro ruolo nel confronto tra culture (italiana e straniera).

- La lettura come valore intrinseco (e disinteressato): Infine, Calvino ribadisce che la ragione ultima per leggere i classici non è una loro “utilità” strumentale. La motivazione più profonda è che la lettura dei classici è un valore in sé, superiore alla loro non-lettura. A supporto di questa tesi, cita l’aneddoto di Socrate che impara un’aria sul flauto poco prima della morte, sottolineando il valore intrinseco della conoscenza e della bellezza al di là di ogni utilità pratica.

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.

L’espressione “la biblioteca del conte Monaldo è esplosa” è una metafora potente che Calvino utilizza per descrivere il mutamento radicale nel panorama culturale e nella disponibilità di informazioni tra l’epoca di Leopardi e la contemporaneità.

La “biblioteca del conte Monaldo” simboleggia un sapere circoscritto, organizzato, gerarchico e, seppur vastissimo per l’epoca, delimitato da confini ben precisi (testi antichi, letteratura italiana e francese “al completo”). Era un sapere assimilabile, che permetteva un’erudizione profonda e sistemica come quella di Leopardi.

L’idea che questa biblioteca sia “esplosa” indica una proliferazione incontrollata e esponenziale dei contenuti culturali. Significa che:

- Non esiste più un canone unico e condiviso: La nozione di “tutta la letteratura” o di un sapere “al completo” è venuta meno.

- C’è un’eccessiva quantità di informazioni e opere: I “vecchi titoli sono stati decimati” nel senso che la loro percentuale rispetto al totale è diminuita drasticamente, mentre i “nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le culture moderne”. Questo sovraccarico rende impossibile per un singolo individuo possedere una conoscenza enciclopedica come quella di Leopardi.

- La conoscenza è frammentata e dispersa: Non esiste più un centro gravitazionale del sapere come poteva essere una grande biblioteca fisica. La conoscenza si è diffusa in mille rivoli, rendendo difficile orientarsi e selezionare ciò che è significativo.

La metafora suggerisce quindi che l’ambiente culturale contemporaneo è caratterizzato da un’abbondanza tale da rendere obsoleto e irrealizzabile il modello di formazione intellettuale basato su una conoscenza “completa” e delimitata di pochi testi “fondamentali”, spingendo l’individuo a un approccio più selettivo e personale alla cultura.

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’?

Di fronte all'”esplosione della biblioteca” e all’impossibilità di un’educazione classica leopardiana, Calvino suggerisce di “inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici” (r. 13-14). Questa “moderna biblioteca dei classici” dovrebbe avere una composizione specifica:

- Metà libri già letti e significativi: Dovrebbe includere opere che il lettore ha già affrontato e che “hanno contato per noi” (r. 14), ovvero libri che hanno lasciato un segno profondo, influenzato il pensiero o l’emotività, e che sono stati interiorizzati.

- Metà libri che ci si propone di leggere: L’altra metà dovrebbe essere costituita da opere che il lettore “presuppone possano contare” (r. 15), ovvero testi che si desidera affrontare, la cui importanza è riconosciuta o intuita, e che si spera possano arricchire ulteriormente il proprio bagaglio culturale.

- Una sezione di posti vuoti: È cruciale lasciare uno spazio per “le sorprese, le scoperte occasionali” (r. 15-16). Questo suggerisce un’apertura alla serendipità, alla possibilità di imbattersi in classici non previsti, che possano inaspettatamente rivelarsi fondamentali per il proprio percorso.

Il suggerimento di Calvino enfatizza un approccio alla classicità che è, al contempo, personale, dinamico e non dogmatico, riconoscendo che il canone non è fisso ma si costruisce nel tempo attraverso l’esperienza individuale di lettura.

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?

La citazione di Cioran (“Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. ‘A cosa ti servirà?’ gli fu chiesto. ‘A sapere quest’aria prima di morire'”, righe 24-25) è posta da Calvino a chiusura del testo e ha un significato fondamentale per ribadire la sua tesi principale: la lettura dei classici (e l’apprendimento in generale) ha un valore intrinseco, non utilitaristico o strumentale.

Il senso è il seguente:

- La conoscenza come fine a sé stessa: Socrate, di fronte alla morte imminente, non si preoccupa di un sapere che possa “servire” a qualcosa di pratico o utile per la sua sopravvivenza o per il suo futuro. La sua motivazione è puramente la gioia e il desiderio di apprendere, di arricchire la propria conoscenza di un’arte (la musica) per il semplice gusto di farlo, prima della fine.

- Trascendenza dell’utile: L’aneddoto serve a contrastare la “logica consumistica e utilitaristica” (come menzionato nel prompt di produzione) che permea la cultura contemporanea. In un mondo che chiede costantemente “a cosa serve?”, la risposta di Socrate è un’affermazione radicale del valore della conoscenza e dell’esperienza estetica e intellettuale in sé, al di là di qualsiasi ricaduta pratica, persino di fronte all’evento più definitivo e privo di “utilità” come la morte.

- La lettura dei classici come arricchimento dell’essere: Calvino, con questa citazione, suggerisce che leggere i classici non è un dovere o un mezzo per ottenere qualcosa (un voto, una posizione sociale, un’informazione utile), ma un modo per arricchire la propria interiorità, per completare l’esperienza umana, per “sapere quell’aria” prima che il tempo finisca. È una ricerca di bellezza e conoscenza che eleva lo spirito, indipendentemente dal suo “rendimento”.

Produzione

La Biblioteca Interiore: Perché i Classici Contano Ancora Oggi

Il concetto di “classico”, nel panorama culturale odierno, è spesso messo in discussione, quasi fosse un residuo polveroso di un’epoca passata. In una società iperconnessa e frettolosa, dove la conoscenza sembra ridursi a un flusso continuo di informazioni effimere e l’utilità immediata è la misura di ogni valore, ha ancora senso parlare di “classico” in relazione alla cultura letteraria? Ritengo, in piena sintonia con Italo Calvino, che non solo abbia ancora senso, ma che l’individuazione di una propria “biblioteca dei classici” sia un atto di resistenza critica e un insostituibile strumento di crescita personale, proprio in opposizione alla logica consumistica e utilitaristica imperante.

La nozione di “classico”, come suggerisce Calvino, è ciò che “persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona”. Questo implica una resistenza al tempo, una capacità di risuonare attraverso le generazioni, offrendo chiavi di lettura universali sulla condizione umana. In un mondo che premia l’innovazione a tutti i costi e la rapidità di consumo, fermarsi a leggere un classico significa intraprendere un “respiro dell’otium umanistico”, un lusso che si oppone alla dittatura dell’immediato. La “biblioteca del conte Monaldo” è, come metafora, effettivamente “esplosa”: l’iperproduzione editoriale e la globalizzazione dei contenuti rendono impossibile una conoscenza sistematica di ogni opera. È qui che la selezione personale, la costruzione di una propria “biblioteca ideale”, diventa un atto di libertà e di consapevolezza.

A che scopo, allora, individuare una tale biblioteca in un’era dominata dalla logica del “usa e getta”? Il primo scopo è la comprensione di sé e del mondo. I classici, siano essi I promessi sposi di Manzoni, Alla ricerca del tempo perduto di Proust, o le tragedie di Shakespeare, ci offrono uno specchio in cui riflettere le nostre ansie, le nostre gioie, le nostre contraddizioni. Leggere Dante non è solo un esercizio filologico, ma un’immersione in un universo morale e spirituale che, sebbene lontano nel tempo, tocca corde universali dell’esperienza umana. Come afferma Calvino, i classici “servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati”, fornendo un confronto continuo tra l’italiano e lo straniero, tra il passato e il presente. Hanno la capacità di decodificare la complessità del reale, di fornire categorie di pensiero e di stimolare una riflessione che va oltre il contingente.

Un secondo scopo è la formazione del pensiero critico e la resistenza alla superficialità. In un’epoca di infodemia, dove la disinformazione e le narrazioni semplificate proliferano, il classico ci abitua alla complessità, alla sfumatura, alla bellezza del linguaggio. Richiede fatica, attenzione, spesso una rilettura, ma ripaga con una profondità che la lettura mordi-e-fuggi non può offrire. L’esperienza personale di leggere un testo come Se questo è un uomo di Primo Levi, non solo come documento storico, ma come opera letteraria, permette di cogliere la complessità del male, della dignità umana e della memoria in un modo che un semplice articolo di cronaca non potrà mai fare. È un’educazione alla lentezza e alla profondità che contrasta l’effimero.

Infine, la lettura dei classici ha un valore intrinseco, fine a sé stesso, che si sottrae a ogni logica utilitaristica. La citazione di Cioran su Socrate che impara un’aria sul flauto prima di morire è illuminante. Essa ci ricorda che la conoscenza e l’esperienza estetica non devono sempre “servire” a qualcosa di tangibile o pratico. L’arricchimento interiore, la gioia della scoperta intellettuale, la capacità di contemplare la bellezza o di confrontarsi con la complessità di un pensiero, sono valori che nutrono l’anima e rendono più piena la vita, indipendentemente da un guadagno materiale o da una ricaduta immediata. In un mondo che ci spinge a produrre e a consumare incessantemente, il tempo dedicato alla lettura di un classico è un atto di libertà, un investimento su se stessi che va oltre le logiche del mercato.

In conclusione, parlare di “classico” oggi non è un’operazione nostalgica o elitaria, ma un invito a riappropriarsi di un patrimonio che, pur provenendo dal passato, è un potente strumento per navigare il presente e immaginare il futuro. Costruire una propria “biblioteca dei classici” significa scegliere di nutrire la mente e lo spirito con ciò che di più duraturo e significativo l’umanità ha prodotto, resistendo all’omologazione e alla superficialità, e coltivando la curiosità e la consapevolezza che, come Socrate ci insegna, sono valori che arricchiscono la vita fino all’ultimo istante.