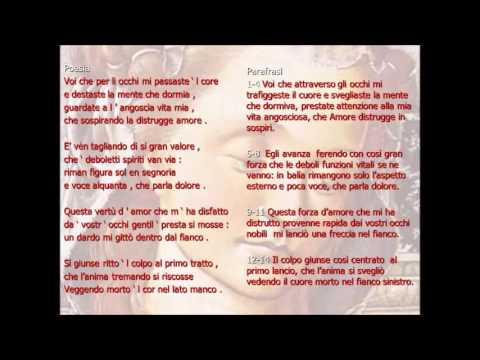

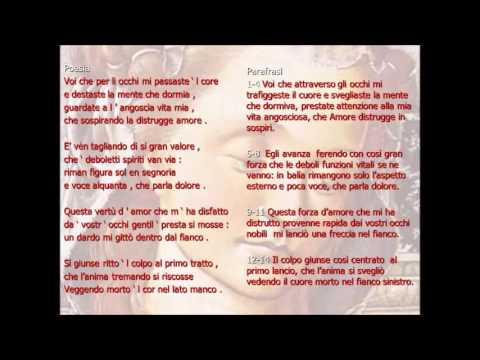

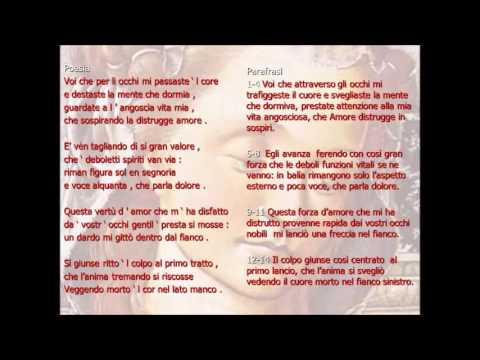

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core di Guido Cavalcanti analisi

22 Novembre 2015

Seconda parte del canto quarto dell’ Inferno di Dante vv 46 108

22 Novembre 2015Tu m’hai sì piena di dolor la mente

Altro sonetto che mostra lo sconvolgimento e lo sbigottimento di amore che conduce a condizione di morte in vita, del poeta ridotto a essere inanimato, che si muove come un automa solo per maestria dell’artefice

Questo sonetto ha dei tratti che si richiamano a due componimenti del Guinizzelli (anche in una parte dei suoi componimenti è presente un senso di angoscia, sconvolgimento, potenza distruttiva di amore): veduto ho la lucente stella Diana – dove parla dell’assalto – e lo vostro bel saluto e ?l gentil sguardo – più specificatamente in riferimento a questo sonetto

Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo

che fate quando v’encontro, m’ancide:

Amor m’assale e già non ha riguardo

s’elli face peccato over merzede

Segue una similitudine molto incisiva nelle terzine, dove si vede, nel processo dell’innamoramento, amore che passa attraverso gli occhi come fa il fulmine che passa attraverso la finestra della torre e spezza e fende tutto quello che trova

Come rimane il poeta?

remagno come statüa d’ottono,

ove vita né spirto non ricorre,

se non che la figura d’omo rende -> nel suo aspetto esteriore ha la figura di un uomo, ma è ridotto a una statua inanimata

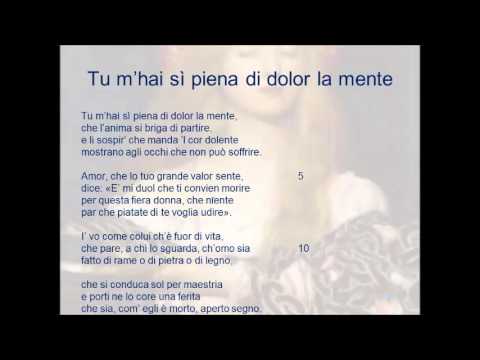

Tu m’hai sì piena di dolor la mente,

che l’anima si briga di partire,

e li sospir’ che manda ‘l cor dolente

mostrano agli occhi che non può soffrire.

Amor, che lo tuo grande valor sente,

dice: «E’ mi duol che ti convien morire

per questa fiera donna, che niente

par che pietate di te voglia udire».

I’ vo come colui ch’è fuor di vita,

che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia

fatto di rame o di pietra o di legno,

che si conduca sol per maestria

e porti ne lo core una ferita

che sia, com’egli è morto, aperto segno.

- Amor, che lo tuo grande valor sente, dice: amore personificato che parla, torna spesso nei componimenti cavalcantiani

- Rappresentazione del martirio per amore, dove la ferita viene portata dall’automa -> cioè dalla figurazione fatta per maestria dell’artefice, che viene fatto muovere per maestria e ha una ferita nel cuore che è aperto segno che egli è morto (il poeta come tale si raffigura)

- E’ mi duol che ti convien morire/per questa fiera donna, che niente/ par che pietate di te voglia udire: sono addolorato del fatto che tu muoia per questa fiera donna -> la donna sdegnosa e dura, che sembra non voglia udire nei tuoi confronti nessuna tua richiesta di pietà (la lontananza)

Sono situazioni, stati che vengono rappresentati: non c’è una storia nel suo sviluppo -> sono quadri, momenti, riflessioni, rappresentazioni e hanno come teatro di realizzazione l’io del poeta, la sua interiorità (anche se vi è un rapporto di drammatizzazione che può coinvolgere anche un osservatore esterno, che fa da testimone e riscontro).

Audio Lezioni di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio

Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.