Breve introduzione al romanzo “Il bambino di Noe’ di Eric Emmanuel Sch…

28 Dicembre 2019

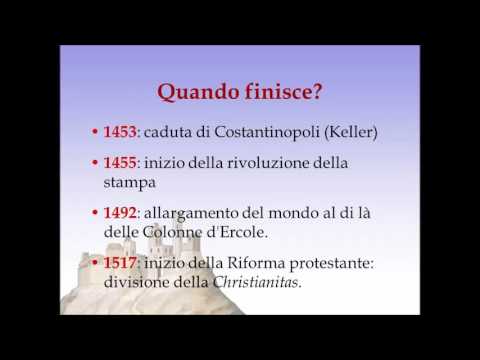

Che cos’è il medioevo

28 Dicembre 2019Il Furto Legittimo secondo Agostino d’Ippona in De doctrina christiana

Il concetto di “furto legittimo” (o meglio, di “rivendicazione” o “appropriazione legittima”) esposto da Agostino d’Ippona nel Capitolo 40, Paragrafo 60 del Libro Secondo del De doctrina christiana, è un punto cruciale per comprendere il suo approccio nei confronti della cultura e della filosofia pagana. Agostino non intende un furto nel senso comune del termine, ma piuttosto la legittima acquisizione e riutilizzo di verità e conoscenze presenti al di fuori della tradizione cristiana, per metterle al servizio della fede.

1. L’Analogia degli Ebrei e degli Egiziani

Per spiegare questo concetto, Agostino ricorre a una potente analogia biblica, quella dell’Esodo degli Ebrei dall’Egitto:

- Il Contesto Biblico: Gli Ebrei, schiavi in Egitto, non solo erano oppressi e costretti a venerare divinità pagane, ma al momento della loro fuga, per comando divino, chiesero e ottennero dagli Egiziani vasi e gioielli d’oro e d’argento, oltre a vesti. Gli Egiziani, a loro insaputa, glieli “prestarono”, e gli Ebrei se li rivendicarono come propri.

- L’Interpretazione di Agostino: Agostino sottolinea che gli Egiziani non facevano “buon uso” di questi beni (poiché li usavano per il culto idolatrico o per scopi futili), mentre gli Ebrei, pur avendoli presi “di nascosto” (nel senso di una rivendicazione non esplicita ma voluta da Dio), li avrebbero poi impiegati per la costruzione del Tabernacolo e per il culto del vero Dio. Non fu un atto di arbitrio, ma un comando divino per un “uso migliore”.

2. L’Applicazione alle Scienze e alla Filosofia Pagana

Agostino estende questa analogia dal piano materiale a quello intellettuale e culturale, applicandola a tutte le scienze e alle dottrine dei pagani:

- Discernimento del Vero dal Falso: Egli riconosce che le culture pagane contengono elementi negativi: “invenzioni simulate e superstiziose” e “gravi pesi che costringono a un lavoro superfluo”. Questi aspetti devono essere detestati ed evitati da chi, “uscendo dal mondo pagano al seguito di Cristo”, abbraccia la fede.

- L’Oro e l’Argento dei Pagani: Tuttavia, le scienze pagane contengono anche elementi di valore:

- Arti liberali: Discipline come la retorica, la logica, l’aritmetica, la geometria, l’astronomia, che sono “più consone con il servizio della verità”.

- Precetti morali utilissimi: Insegnamenti etici che, pur non derivando dalla rivelazione divina diretta, sono validi e utili.

- Verità sul culto dell’unico Dio: Alcuni filosofi, in particolare i Platonici, pur non avendo la pienezza della rivelazione cristiana, erano giunti a intuizioni sulla natura dell’unico Dio.

- Estrazione dalla “Miniera della Divina Provvidenza”: Agostino afferma che queste verità e conoscenze non sono “invenzioni” dei pagani, ma sono state da loro “estratte da certe – chiamiamole così – miniere della divina Provvidenza, che si espande dovunque”. Ciò implica che la verità è una e universale, e che Dio, nella sua provvidenza, ha disseminato semi di verità anche al di fuori della rivelazione biblica.

- Abuso e Riconversione: I pagani, nella loro “perversione e iniquità”, abusano di queste verità per “rendere culto ai loro dèi” (cioè per scopi idolatrici o errati). Il cristiano, pur separandosi dalla loro “miserabile società”, non deve per questo “buttar via tali ritrovati”. Al contrario, deve appropriarsene e adibirli a un “uso cristiano”, qualora “servano alla giusta missione di predicare il Vangelo”.

3. Le “Vesti” e le Istituzioni Umane

Agostino estende ulteriormente il concetto, includendo anche le “vesti” dei pagani, che simboleggiano le istituzioni e le convenzioni umane:

- Aderenza alla Convivenza Umana: Se queste istituzioni sono “aderenti alla convivenza umana” e necessarie per la vita in società (“alla quale in questa vita non possiamo sottrarci”), allora è “lecito prendere ed adibire ad uso cristiano” anche queste. Ciò significa che il cristiano non deve isolarsi completamente dal mondo, ma può e deve utilizzare le strutture sociali e culturali esistenti, purché siano compatibili con i principi cristiani e possano servire alla diffusione del Vangelo.

4. Significato e Implicazioni

Il concetto di “furto legittimo” di Agostino è di fondamentale importanza per la storia del pensiero cristiano e occidentale:

- Apertura alla Cultura Pagana: Rappresenta una giustificazione teologica per l’assimilazione e la rielaborazione della filosofia e della cultura classica da parte del cristianesimo. Agostino non propone un rifiuto totale del sapere pagano, ma un approccio critico e selettivo.

- Strumentalità della Ragione e della Cultura: Le arti liberali e le verità filosofiche sono viste come strumenti che, se purificate e orientate correttamente, possono servire la fede e la teologia. La ragione non è in opposizione alla fede, ma può essere sua ancella (ancilla theologiae).

- Universalità della Verità: L’idea che le verità siano “estratte da certe miniere della divina Provvidenza” suggerisce che la verità ha una fonte unica (Dio) e può essere trovata, seppur in modo frammentario, anche al di fuori della rivelazione esplicita.

- Proselitismo e Predicazione: L’obiettivo finale di questa appropriazione è la “giusta missione di predicare il Vangelo”. La cultura pagana, opportunamente “spogliata” dei suoi elementi idolatrici, può diventare un veicolo per la diffusione della verità cristiana.

In sintesi, Agostino, con il suo “furto legittimo”, offre una metodologia per il dialogo tra fede e cultura, permettendo al cristianesimo di integrare e trasformare elementi del sapere antico, anziché rigettarli completamente, in un’ottica di servizio alla verità e alla missione evangelizzatrice.

Testo in traduzione italiana del Capitolo 40, Paragrafo 60 del Libro Secondo del De doctrina christiana

Conquiste filosofiche e arti liberali: da usarsi con criterio.

Capitolo 40. paragrafo 60.

Riguardo ai cosiddetti filosofi, massimamente ai platonici, nell’ipotesi che abbiano detto cose vere e consone con la nostra fede, non soltanto non le si deve temere ma le si deve loro sottrarre come da possessori abusivi e adibirle all’uso nostro. Ci si deve comportare come gli Ebrei con gli Egiziani. Questi non solo veneravano gli dèi ed imponevano ad Israele oneri gravosi che il popolo detestava fino a fuggirne, ma diedero loro vasi e gioielli d’oro e d’argento e anche delle vesti. Il popolo ebraico all’uscita dall’Egitto di nascosto se li rivendicò come propri, per farne – diciamo così – un uso migliore. Non fecero ciò di loro arbitrio ma per comando di Dio, e gli egiziani a loro insaputa glieli prestarono: ed effettivamente erano cose delle quali essi non facevano buon uso (Cf. Es 3, 21-22; 12, 35-36.)!

Lo stesso si deve dire di tutte le scienze dei pagani. Esse racchiudono invenzioni simulate e superstiziose come pure gravi pesi che costringono a un lavoro superfluo, cose tutte che ciascuno di noi, uscendo dal mondo pagano al seguito di Cristo deve detestare ed evitare. Contengono però insieme a questo anche arti liberali, più consone con il servizio della verità, e alcuni utilissimi precetti morali; presso di loro si trovano anche alcune verità sul culto dell’unico Dio. Tutto questo è come il loro oro e argento, che essi non inventarono ma estrassero da certe – chiamiamole così – miniere della divina Provvidenza, che si espande dovunque.

È vero che essi nella loro perversione e iniquità ne abusano per rendere culto ai loro dèi; non per questo però il cristiano, pur separandosi con lo spirito dalla loro miserabile società, deve buttar via tali ritrovati, qualora servano alla giusta missione di predicare il Vangelo. Sarà anche lecito prendere ed adibire ad uso cristiano anche la loro veste, cioè le istituzioni, opera di uomini, che siano aderenti alla convivenza umana, alla quale in questa vita non possiamo sottrarci.