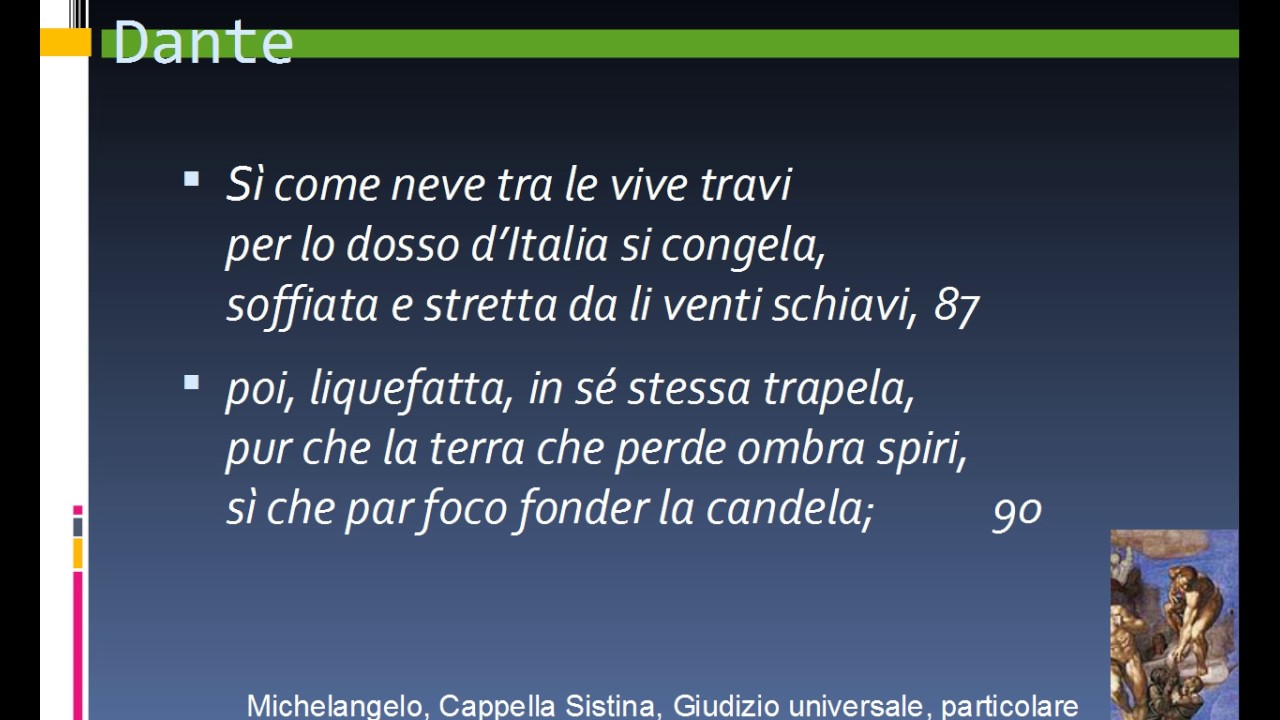

Canto trentesimo del Purgatorio vv. 55-145

28 Dicembre 2019

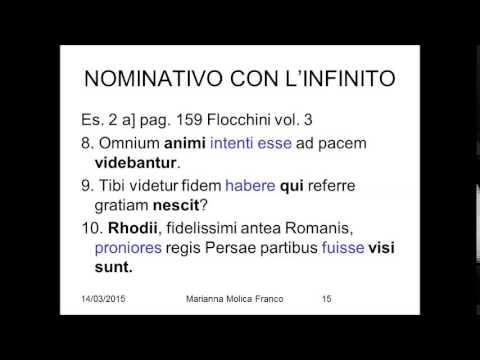

La sintassi del nominativo

28 Dicembre 2019Giovanni Boccaccio (1313-1375) è stato uno dei maggiori scrittori, poeti e umanisti del Trecento italiano, noto soprattutto per il “Decameron”, la sua opera più celebre, e per il suo contributo allo sviluppo della narrativa in prosa.

La sua vita e le sue opere rappresentano una tappa cruciale nella storia della letteratura, con una fusione di temi medievali e rinascimentali, un forte legame con la tradizione classica e una profonda esplorazione della condizione umana.

Vita

Infanzia e giovinezza: Boccaccio nacque nel 1313 a Certaldo o forse a Firenze, figlio illegittimo di Boccaccino di Chellino, un mercante fiorentino. Crebbe a Firenze, dove ricevette un’educazione di tipo mercantile, ma già in gioventù dimostrò un vivo interesse per la letteratura. Suo padre, però, desiderava che seguisse la carriera mercantile o quella giuridica, così intorno al 1327, Giovanni fu mandato a Napoli, dove si dedicò dapprima agli studi di commercio e poi al diritto canonico. Tuttavia, a Napoli il giovane Boccaccio fu attratto dall’ambiente culturale e letterario della corte angioina, dove ebbe modo di approfondire la sua passione per la letteratura e di conoscere i classici latini e la poesia volgare.

L’influenza di Napoli: A Napoli, Boccaccio entrò in contatto con personalità del mondo della cultura e fu probabilmente qui che incontrò Fiammetta (Maria d’Aquino, una dama napoletana), che divenne la musa ispiratrice di alcune sue opere giovanili, come il “Filostrato” e il “Filocolo”. Questo periodo napoletano fu cruciale per lo sviluppo della sua arte letteraria e per la sua passione per la cultura umanistica e classica.

Il ritorno a Firenze: Nel 1340, a causa delle difficoltà finanziarie del padre, Boccaccio dovette tornare a Firenze, dove visse le successive fasi della sua vita. Durante gli anni successivi, attraversò eventi drammatici come la terribile peste del 1348, che segnò profondamente il suo spirito e ispirò l’ambientazione del suo capolavoro, il “Decameron”.

Rapporti con Petrarca e l’Umanesimo: Uno dei momenti più significativi della vita di Boccaccio fu l’incontro con Francesco Petrarca nel 1350. Questo incontro segnò l’inizio di una lunga amicizia e di una collaborazione intellettuale che avrebbe avuto un profondo impatto su Boccaccio, indirizzandolo sempre di più verso lo studio dei classici latini e la cultura umanistica. Boccaccio e Petrarca condivisero l’idea del recupero delle antichità classiche come fonte di saggezza e virtù.

Ultimi anni e morte: Negli ultimi anni, Boccaccio si dedicò soprattutto allo studio e alla divulgazione della cultura classica, traducendo e commentando opere antiche, tra cui Omero e Dante. Morì nel 1375 a Certaldo, dove si era ritirato negli ultimi anni della sua vita.

Opere principali

Boccaccio è autore di una vasta produzione letteraria che abbraccia vari generi, dalla poesia alla prosa, dal volgare al latino. Le sue opere sono fondamentali non solo per la narrativa in prosa, ma anche per la poesia e la tradizione umanistica.

1. Il Decameron

Il Decameron è senza dubbio l’opera più importante e famosa di Boccaccio, scritta tra il 1349 e il 1353. Si tratta di una raccolta di cento novelle raccontate da dieci giovani (sette donne e tre uomini) che si rifugiano in una villa sulle colline fiorentine per sfuggire alla peste del 1348. Ogni giorno, per dieci giorni, ciascun membro del gruppo racconta una novella, toccando una vasta gamma di temi, dall’amore alla fortuna, dall’astuzia alla beffa, fino alla riflessione morale e religiosa.

Il Decameron è considerato uno dei capolavori della letteratura mondiale per la sua varietà di stili, per la profondità con cui esplora le motivazioni umane e per la sua capacità di rappresentare realisticamente la vita sociale e i costumi del tempo. È anche una testimonianza della transizione dal mondo medievale a una visione più laica e rinascimentale della realtà.

2. Opere giovanili in volgare

Tra le prime opere di Boccaccio, tutte scritte in volgare, ricordiamo:

- “Filocolo” (1336-1338): un romanzo d’amore in prosa che narra la storia di Florio e Biancofiore, ambientato tra la Grecia e la Sicilia, con influssi dalla letteratura cavalleresca.

- “Filostrato” (1335): un poema in ottave che racconta l’amore di Troilo per Criseide, ambientato durante la guerra di Troia, ispirato al “Roman de Troie”.

- “Teseida delle nozze d’Emilia” (1339-1341): un poema epico in ottave, che narra le vicende dell’eroe tebano Teseo e le nozze di Arcita e Palemone con Emilia.

- “Amorosa visione” (1342): un poema allegorico-didattico in terzine, ispirato alla Divina Commedia di Dante, che tratta temi morali e filosofici, con riferimenti all’amore.

- “Elegia di Madonna Fiammetta” (1343-1344): una narrazione in forma di epistola, dove Fiammetta, abbandonata dal suo amante Panfilo, racconta il suo dolore in prima persona.

3. Opere in latino e trattati umanistici

Negli ultimi anni della sua vita, sotto l’influenza di Petrarca, Boccaccio si dedicò a opere di carattere erudito e umanistico, prevalentemente in latino:

- “Genealogia deorum gentilium” (1350-1374): un’opera enciclopedica che raccoglie la mitologia classica, descrivendo la genealogia degli dèi secondo le fonti antiche. È un’opera fondamentale per la riscoperta e la divulgazione dei miti greci e romani.

- “De casibus virorum illustrium” (1355-1374): una raccolta di biografie di grandi personaggi della storia e della mitologia, con una riflessione sulla caducità della fortuna umana.

- “De mulieribus claris” (1361-1375): una raccolta di biografie di donne illustri, sia storiche che mitologiche, con l’intento di esaltare le loro virtù e imprese.

4. Il contributo a Dante

Boccaccio fu un grande ammiratore di Dante Alighieri. Scrisse una biografia di Dante, il “Trattatello in laude di Dante”, e realizzò la prima lectura Dantis, un ciclo di lezioni pubbliche sul significato della Divina Commedia. La sua dedizione a Dante contribuì a consolidare la figura del poeta fiorentino come padre della lingua italiana.

Conclusione

Giovanni Boccaccio è una figura chiave nel passaggio tra la cultura medievale e quella umanistica e rinascimentale. Le sue opere rappresentano una riflessione profonda sulla condizione umana, i valori della società e la bellezza del mondo classico. Il suo Decameron, in particolare, ha influenzato profondamente la narrativa europea e resta uno dei pilastri della letteratura italiana e mondiale.