Analisi del testo Goal di Umberto Saba

10 Giugno 2025

Dipendenza da videogiochi negli adolescenti: come riconoscerla e affrontarla

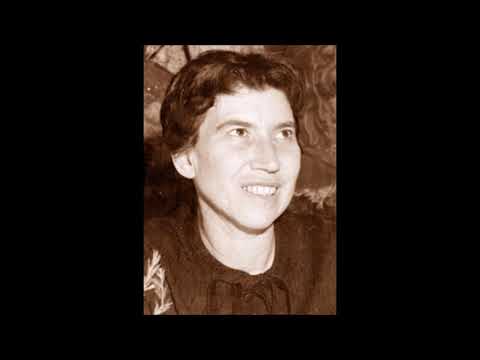

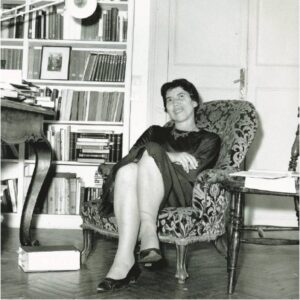

10 Giugno 2025La scrittrice riflette sull’amore alla vita e sul rapporto tra genitori e figli in un brano tratto da Le piccole virtù (1962)

poesia “Goal” di Umberto Saba testimonia la sua passione sportiva e umana

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – PROVA DI ITALIANO

Sessione straordinaria 2022 – Prima prova scritta

Ministero dell’Istruzione

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A2

Natalia Ginzburg, Le piccole virtù, Einaudi, Torino, 2005, pag. 125-127.

Il testo

Quello che deve starci a cuore, nell’educazione, è che nei nostri figli non venga mai meno l’amore alla vita. Esso può prendere diverse forme, e a volte un ragazzo svogliato, solitario e schivo non è senza amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in stato di attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che cos’è la vocazione d’un essere umano, se non la più alta espressione del suo amore per la vita?

Noi dobbiamo allora aspettare, accanto a lui, che la sua vocazione si svegli, e prenda corpo. Il suo atteggiamento può assomigliare a quello della talpa o della lucertola, che se ne sta immobile, fingendosi morta: ma in realtà fiuta e spia la traccia dell’insetto, sul quale si getterà d’un balzo. Accanto a lui, ma in silenzio e un poco in disparte, noi dobbiamo aspettare lo scatto del suo spirito. Non dobbiamo pretendere nulla: non dobbiamo chiedere o sperare che sia un genio, un artista, un eroe o un santo; eppure dobbiamo essere disposti a tutto; la nostra attesa e la nostra pazienza deve contenere la possibilità del più alto e del più modesto destino.

Una vocazione, una passione ardente ed esclusiva per qualcosa che non abbia nulla a che vedere col denaro, la consapevolezza di poter fare una cosa meglio degli altri, e amare questa cosa al di sopra di tutto […].

La nascita e lo sviluppo di una vocazione richiede spazio: spazio e silenzio: il libero silenzio dello spazio. Il rapporto che intercorre fra noi e i nostri figli dev’essere uno scambio vivo di pensieri e di sentimenti, e tuttavia deve comprendere anche profonde zone di silenzio; dev’essere un rapporto intimo, e tuttavia non mescolarsi violentemente alla loro intimità; dev’essere un giusto equilibrio fra silenzi e parole.

Noi dobbiamo essere importanti, per i nostri figli, eppure non troppo importanti; dobbiamo piacergli un poco, e tuttavia non piacergli troppo perché non gli salti in testa di diventare identici a noi, di copiarci nel mestiere che facciamo, di cercare, nei compagni che si scelgono per la vita, la nostra immagine. […]

Ma se abbiamo noi stessi una vocazione, se non l’abbiamo rinnegata e tradita, allora possiamo lasciarli germogliare quietamente fuori di noi, circondati dell’ombra e dello spazio che richiede il germoglio d’una vocazione, il germoglio d’un essere.

Natalia Ginzburg, Le piccole virtù, Einaudi, Torino, 2005, pag. 125-127.

Nota informativa

Il brano è tratto dalla raccolta Le piccole virtù, contenente undici racconti di carattere autobiografico, composti fra il 1944 e il 1960, in cui la scrittrice esprime le sue riflessioni sugli affetti, la società, le esperienze vissute in quel periodo.

Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Sintetizza il contenuto del brano, individuando i temi principali affrontati.

- “L’amore alla vita” è presente nel testo attraverso richiami al mondo della natura: individuali e spiega l’accostamento uomo-natura operato dall’autrice.

- Il rapporto tra genitori e figli è un tema centrale nel brano proposto: illustra la posizione della Ginzburg rispetto a esso e spiegane le caratteristiche.

- Spiega a chi si riferisce e cosa intende l’autrice quando afferma che “Non dobbiamo pretendere nulla” ed “eppure dobbiamo essere disposti a tutto”.

- A cosa allude la Ginzburg quando afferma che “il germoglio d’un essere” ha bisogno “dell’ombra e dello spazio”?

Interpretazione

Partendo da questa pagina in cui il punto di osservazione appartiene al mondo adulto e genitoriale, proponi la tua riflessione critica, traendo spunto dalle tue conoscenze, esperienze, letture e dalla tua sensibilità giovanile in questo particolare periodo di crescita individuale e di affermazione di sé.

SVOLGIMENTO

Analisi di ‘Le piccole virtù’ di Natalia Ginzburg

Il brano tratto da Le piccole virtù di Natalia Ginzburg (raccolta di saggi autobiografici composti tra il 1944 e il 1960) offre una profonda e toccante riflessione sull’educazione dei figli, focalizzandosi non tanto sulle tecniche pedagogiche, quanto sulla postura interiore che i genitori dovrebbero assumere. La scrittrice, con la sua prosa limpida e incisiva, indaga il significato dell’amore per la vita e della vocazione, proponendo un modello educativo basato sull’attesa paziente, sul rispetto della libertà individuale e sulla consapevolezza dei limiti del proprio ruolo genitoriale.

Comprensione e Analisi

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando i temi principali affrontati.

Il brano di Natalia Ginzburg si concentra sull’essenza dell’educazione dei figli, affermando che l’obiettivo primario è coltivare in loro l’amore per la vita. La scrittrice spiega che questo amore può manifestarsi in modi diversi, anche in ragazzi apparentemente svogliati o schivi, che potrebbero invece essere in una fase di attesa e preparazione per la propria “vocazione”. I genitori, in questa prospettiva, devono agire come osservatori silenziosi e discreti, aspettando che la vocazione del figlio si riveli, senza imporre aspettative o pretese di grandezza. Viene poi descritta la vocazione come una passione esclusiva e disinteressata al denaro, una consapevolezza di poter fare qualcosa meglio degli altri e di amarla al di sopra di tutto. La Ginzburg sottolinea che lo sviluppo di tale vocazione richiede “spazio e silenzio” e un rapporto genitoriale che sia uno scambio vivo ma che rispetti l’intimità dei figli, non mescolandosi violentemente ad essa. I genitori devono essere importanti, ma non “troppo importanti”, evitando di imporre la propria immagine o le proprie scelte professionali. La scrittrice conclude affermando che se i genitori stessi hanno una vocazione autentica e non l’hanno rinnegata, allora possono lasciare che la vocazione dei figli “germogli quietamente fuori di [loro]”, circondata dall’ombra e dallo spazio necessari.

I temi principali affrontati sono:

- L’amore alla vita come fondamento dell’educazione.

- La vocazione come espressione più alta di questo amore, intesa come passione autentica e disinteressata.

- Il ruolo dei genitori: attesa paziente, rispetto, discrezione, non-imposizione.

- Il rapporto genitori-figli: un equilibrio delicato tra intimità e autonomia, parole e silenzi.

- La necessità di spazio e silenzio per la crescita individuale e lo sviluppo della vocazione.

- L’autenticità dei genitori come condizione per la libertà dei figli.

2. ‘L’amore alla vita’ è presente nel testo attraverso richiami al mondo della natura: individuali e spiega l’accostamento uomo-natura operato dall’autrice.

L’“amore alla vita” e lo sviluppo della vocazione sono presenti nel testo attraverso richiami espliciti al mondo della natura, operando un accostamento uomo-natura che suggerisce un processo di crescita organico, spontaneo e intrinseco.

I richiami sono:

- La talpa e la lucertola (vv. 6-8): L’atteggiamento di un ragazzo in attesa della sua vocazione è paragonato a quello della “talpa o della lucertola, che se ne sta immobile, fingendosi morta: ma in realtà fiuta e spia la traccia dell’insetto, sul quale si getterà d’un balzo”. Questo accostamento evidenzia la dimensione istintiva e profondamente radicata della vocazione. Come questi animali attendono il momento giusto per agire, così il ragazzo accumula energie e percezioni in silenzio, prima di manifestare la sua vera natura. È un processo di crescita interiore che, pur non essendo immediatamente visibile, è dinamico e orientato a uno scopo.

- Il germoglio (vv. 24-25 e v. 27): La nascita e lo sviluppo di una vocazione e, più ampiamente, il “germoglio d’un essere”, richiedono “spazio e silenzio” e “ombra e spazio”. L’immagine del germoglio rimanda a un processo di crescita vitale, ma delicato, che necessita di condizioni ambientali specifiche per fiorire. Come una pianta ha bisogno del giusto terreno, della luce e dell’ombra, così l’individuo ha bisogno di autonomia e di non essere soffocato da eccessive intrusioni o aspettative esterne.

L’accostamento uomo-natura operato dall’autrice serve a naturalizzare il processo di crescita e di scoperta della vocazione. Suggerisce che l’amore alla vita e la vocazione non sono qualcosa da “imporre” o da “costruire” artificialmente, ma qualcosa che germoglia spontaneamente dall’interno dell’individuo, a patto che gli vengano offerte le condizioni appropriate – un ambiente di libertà, rispetto e non-interferenza. È una metafora della crescita autentica, che segue ritmi propri, non forzati.

3. Il rapporto tra genitori e figli è un tema centrale nel brano proposto: illustra la posizione della Ginzburg rispetto a esso e spiegane le caratteristiche.

La posizione della Ginzburg riguardo al rapporto tra genitori e figli è profondamente orientata al rispetto dell’autonomia e dell’individualità del figlio, alla coltivazione della sua vocazione intrinseca piuttosto che alla proiezione delle aspettative genitoriali. Le sue caratteristiche sono:

- Attesa paziente e discreta: I genitori devono “aspettare, accanto a lui, che la sua vocazione si svegli, e prenda corpo” (v. 5). Questa attesa deve essere fatta “in silenzio e un poco in disparte” (v. 8), un’osservazione non invasiva.

- Non-imposizione di aspettative: “Non dobbiamo pretendere nulla: non dobbiamo chiedere o sperare che sia un genio, un artista, un eroe o un santo” (vv. 9-10). La Ginzburg rigetta l’idea che i genitori debbano predefinire il successo o il percorso dei figli.

- Disponibilità incondizionata: Allo stesso tempo, i genitori devono essere “disposti a tutto” (v. 10), e la loro pazienza e attesa devono contenere “la possibilità del più alto e del più modesto destino” (vv. 11-12). Questa disponibilità incondizionata accetta ogni esito, purché autentico per il figlio.

- Equilibrio tra intimità e distanza, parole e silenzi: Il rapporto deve essere uno “scambio vivo di pensieri e di sentimenti”, ma includere anche “profonde zone di silenzio” (vv. 16-17). Deve essere “intimo, e tuttavia non mescolarsi violentemente alla loro intimità” (v. 17). Questo richiede un’arte del dosaggio della presenza.

- Importanza ma non preminenza: I genitori devono essere “importanti” ma “non troppo importanti” (v. 19). Devono essere un punto di riferimento, ma non un modello da copiare o una fonte di soffocamento, per evitare che i figli “salti in testa di diventare identici a noi, di copiarci nel mestiere che facciamo, di cercare, nei compagni che si scelgono per la vita, la nostra immagine” (vv. 20-22).

- L’autenticità dei genitori come condizione: La Ginzburg conclude che solo se i genitori stessi hanno una vocazione e non l’hanno tradita o rinnegata, possono allora “lasciarli germogliare quietamente fuori di noi” (vv. 24-25), fornendo quell’ombra e quello spazio necessari alla crescita. L’esempio genitoriale è cruciale, ma non come imitazione diretta, bensì come ispirazione all’autenticità.

In sintesi, la Ginzburg propone un modello genitoriale di presenza discreta e rispettosa, che nutre la libertà interiore del figlio, permettendogli di scoprire e seguire la propria autentica vocazione.

4. Spiega a chi si riferisce e cosa intende l’autrice quando afferma che ‘Non dobbiamo pretendere nulla’ ed ‘eppure dobbiamo essere disposti a tutto’.

L’autrice si riferisce ai genitori (o a chiunque abbia un ruolo educativo nei confronti di un giovane) quando afferma “Non dobbiamo pretendere nulla” ed “eppure dobbiamo essere disposti a tutto”.

- “Non dobbiamo pretendere nulla”: Significa che i genitori non devono imporre ai figli le proprie aspettative, desideri o ambizioni. Non devono chiedere o sperare che i figli siano “un genio, un artista, un eroe o un santo” (v. 9-10). Questa è una critica a una forma di genitorialità che proietta sui figli i propri sogni irrealizzati o che li valuta in base a modelli esterni di successo. La pretesa, in questo contesto, è un ostacolo alla scoperta della vocazione autentica del figlio, perché lo forza in un percorso non suo.

- “eppure dobbiamo essere disposti a tutto”: Questa è la controparte paradossale ma necessaria. Significa che i genitori devono accettare qualsiasi direzione la vocazione del figlio possa prendere, anche se questa non corrisponde alle loro aspettative iniziali, o se conduce a un destino che non ritengono “alto” o “illustre”. La loro attesa e pazienza devono includere “la possibilità del più alto e del più modesto destino” (v. 11-12). Questa disposizione implica un amore incondizionato e un rispetto profondo per il percorso individuale del figlio, riconoscendo che ogni vocazione autentica, anche se “modesta” secondo i canoni sociali, è un’espressione preziosa dell’amore alla vita.

In sintesi, l’autrice invita i genitori a una non-interferenza attiva e amorevole: liberarsi dalle proprie proiezioni (non pretendere nulla) per aprirsi incondizionatamente alla piena realizzazione del figlio, qualunque essa sia (disposti a tutto).

5. A cosa allude la Ginzburg quando afferma che ‘il germoglio d’un essere’ ha bisogno ‘dell’ombra e dello spazio’?

Quando la Ginzburg afferma che “il germoglio d’un essere” (v. 27) ha bisogno “dell’ombra e dello spazio” (v. 25), allude metaforicamente alle condizioni ideali per la crescita autentica e indisturbata dell’individualità e della vocazione di un figlio.

- “Spazio”: Simboleggia la libertà, l’autonomia e la non-interferenza da parte dei genitori. Significa dare al figlio il respiro necessario per esplorare se stesso, sperimentare, sbagliare e trovare la propria strada senza sentirsi soffocato da una presenza genitoriale eccessiva. È lo spazio fisico e mentale in cui il figlio può essere se stesso, non una copia o una proiezione dei genitori.

- “Ombra”: Rappresenta la discrezione, il non-esporre e il non-forzare la crescita del figlio sotto i riflettori delle aspettative. L’ombra è protezione da una luce eccessiva (troppa attenzione, troppa pressione, troppe aspettative che “bruciano” il germoglio). È anche la capacità di non pretendere di conoscere ogni dettaglio della sua intimità, lasciando al figlio “profonde zone di silenzio” e di mistero interiore dove la sua vocazione può “germogliare quietamente”. Come un germoglio non cresce bene sotto il sole cocente, così un essere umano non fiorisce se costantemente sotto esame o sotto il peso di un’immagine prefissata.

Insieme, “ombra e spazio” indicano l’ambiente ideale in cui la vocazione (e l’essere) può svilupparsi in modo organico e autentico, protetto da un eccesso di influenze esterne e nutrito dalla libertà di esplorare la propria interiorità.

Interpretazione

La pagina di Natalia Ginzburg su “Le piccole virtù” offre un punto di vista adulto e genitoriale sull’educazione, ma le sue riflessioni sono straordinariamente illuminanti anche per me, in quanto giovane in un periodo di crescita individuale e affermazione di sé. La sua saggezza, radicata in un’esperienza vissuta ma universale nel suo messaggio, risuona con le sfide che i giovani di oggi affrontano nel loro percorso di scoperta della propria vocazione e identità.

La nozione di “amore alla vita” come fondamento dell’educazione è un principio potente. In un’epoca in cui molti giovani si sentono schiacciati da aspettative di performance, da un futuro incerto e dalla costante pressione dei social media, coltivare una genuina passione per la vita è forse la più grande risorsa. La Ginzburg descrive il ragazzo che “non è senza amore per la vita” pur essendo “svogliato, solitario e schivo”, ma semplicemente “in stato di attesa”. Questa immagine mi parla profondamente: la crescita non è sempre lineare o esibizionista. Ci sono momenti di riflessione, di incubazione, di apparente immobilità che sono, in realtà, preparatori per una “vocazione” che non sempre si manifesta immediatamente in forme socialmente riconosciute. In un mondo che premia la velocità e la produttività, il valore dell’attesa e della discrezione è un antidoto essenziale al burnout giovanile e alla paura di non essere all’altezza.

Il ruolo dei genitori, come delineato dalla Ginzburg, è per me un ideale al quale guardare. L’idea di una presenza “in silenzio e un poco in disparte”, che “non deve pretendere nulla” ma “dev’essere disposta a tutto”, è un sogno per molti giovani. Troppo spesso, le aspettative genitoriali, per quanto ben intenzionate, possono diventare un fardello pesante. La pressione per ottenere voti alti, per scegliere percorsi universitari “sicuri”, per conformarsi a determinati standard sociali, può soffocare il “germoglio” di una vocazione autentica. Ho visto amici piegarsi a scelte che non sentivano proprie per paura di deludere le famiglie, o sentirsi inadeguati perché il loro percorso non rientrava nelle aspettative altrui. La libertà di “non essere un genio, un artista, un eroe o un santo” ma di poter essere semplicemente sé stessi, con un “modesto destino” ma autentico, è un dono inestimabile.

La necessità di “spazio e silenzio” per la crescita è un aspetto cruciale nel mio percorso di affermazione di sé, specialmente in un’era iperconnessa. Il costante bombardamento di informazioni, l’imperativo di essere sempre online e disponibili, la cultura del confronto continuo sui social media, possono rendere difficile trovare quel “libero silenzio dello spazio” necessario per l’introspezione. La mia “identità aumentata”, come la definirebbero Gheno e Mastroianni, è costantemente esposta al giudizio esterno. Trovare l'”ombra” significa proteggersi da questa esposizione eccessiva, permettendo al proprio spirito di germogliare lontano dai riflettori, di sviluppare la propria vocazione senza l’ansia della performance o del riconoscimento immediato. In questo, la Ginzburg anticipa le preoccupazioni sul benessere digitale dei giovani, invitandoli a una sorta di “detox” dalla costante visibilità per favorire la crescita interiore.

Infine, la saggezza della Ginzburg sull’essere genitori “importanti, eppure non troppo importanti”, e sul non voler essere “identici a noi” o “copiarci nel mestiere che facciamo”, è un messaggio di profonda libertà. Da giovane, sento l’esigenza di distinguermi, di tracciare la mia strada, di fare scelte autentiche. Il desiderio di emulare i propri genitori è naturale, ma il rischio di diventare una loro “immagine” può essere limitante. La vera generosità educativa, suggerisce l’autrice, è quella di permettere ai figli di trovare la propria immagine, di non tradire la propria vocazione e di germogliare in modo autonomo, anche se questo significa prendere strade diverse.

In sintesi, la pagina di Natalia Ginzburg, pur scritta da un punto di vista genitoriale, offre ai giovani una guida preziosa. Ci invita a coltivare la nostra “musicofilia” (Sacks), quella passione innata per la vita, a cercare la nostra “vocazione” con pazienza e autenticità, e a pretendere dagli adulti, come da noi stessi, quello “spazio e silenzio” necessario per la nostra crescita. È una lezione sull’importanza di essere, prima ancora che fare, in un mondo che sembra invertire le priorità, e sulla necessità di un amore che rispetta la libertà più profonda dell’altro, in questo caso, del figlio che si sta affermando.

Per approfondire Natalia Ginzburg su questo sito:

La vita e le opere

-

Natalia Ginzburg: la vita e le opere di atuttascuola©

-

Biografia di Natalia Ginzburg di atuttascuola©

Le piccole virtù (saggio: memorie e riflessioni)

-

VIDEO Da Le piccole virtù “Inverno in Abruzzo” di Natalia Ginzburg 1A videolezione scolastica di Luigi Gaudio su youtube

-

Inverno in Abruzzo di Natalia Ginzburg

-

Analisi di ‘Le piccole virtù’ di Natalia Ginzburg (1962)

Lessico famigliare (romanzo)

-

VIDEO Lessico famigliare di Natalia Ginzburg videoriassunto di Luigi Gaudio su you tube

-

Analisi e recensione di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg di atuttascuola©

-

Introduzione a Lessico famigliare di Natalia Ginzburg di atuttascuola©

-

Riassunto e commento del romanzo Lessico famigliare di Natalia Ginzburg di atuttascuola©

-

Compito di Italiano su “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg di Miriam Gaudio

Caro Michele (romanzo)

-

VIDEO Caro Michele di Natalia Ginzburg videoriassunto di Luigi Gaudio su you tube

-

Commento di “Caro Michele” di Natalia Ginzburg

È stato così (romanzo)

Commenti sui video del prof. Gaudio

-

Grazie mille, sto preparando un esame sul testo “Lessico famigliare di Natalia Ginzburg“.

Davvero ottime osservazionisul suo video

Veronica Micciarelli -

Egregio professore, ho letto parecchi anni fa questo libro [Lessico famigliare di Natalia Ginzburg], la ringrazio moltissimo per la sua spiegazione, che mi è stata molto utile. Complimenti vivissimi.

Gianpiero Faravelli