Linda De Benedictis

27 Gennaio 2019

Mario Falanga

27 Gennaio 2019Locke è stato il padre dell’empirismo in filosofia e del liberalismo in politica.

Vita e scritti

Giovanni Locke (1632 – 1704) nacque a Wrington presso Bristol. Studiò all’Università di Oxford, interessandosi oltre che di filosofia anche di scienze naturali e di medicina. Fu ben presto implicato nei moti politico-religiosi del suo paese: già suo padre si era schierato a favore del Parlamento contro il Re Carlo I; egli stesso nel 1667, a Oxford, entrò come medico, precettore e consigliere in casa di Lord Ashley, capo autorevolissimo e attivissimo del partito dei Whigs durante la lotta contro Carlo II e contro Giacomo II Stuart, e rimase a lui devoto pur nel periodo di disgrazia e di esilio. Dal 1675 al 1679 egli fu in Francia dove conobbe gli uomini più rappresentativi della cultura francese del tempo. Ritornò quindi in Inghilterra; ma nel 1683, sospettato di complicità col suo amico, dovette fuggire dall’Inghilterra alla volta dell’Olanda. Da allora prese parte alla vita politica nel suo paese, più che con l’azione e con cariche pubbliche, con scritti in cui discuteva le questioni più gravi del giorno, economiche e finanziarie, religiose e sociali. Nel 1692 si ritirò nella contea di Essex, e qui vi morì nel 1704.

Dei suoi scritti citiamo Epistola de tolerantia (1689); Trattati del governo civile (1689) – la sua opera principale di filosofia politica – ; Saggio sull’intelletto umano (1690) – che è il suo capolavoro filosofico, attorno al quale egli lavorò frammentariamente per circa un ventennio, dal 1670 in poi – ; Pensieri sull’educazione (1693); La Ragionevolezza del Cristianesimo (1695), d’intonazione deistica, che suscitò polemiche e controversie, specialmente col vescovo anglicano Stillingfleet.

Il problema di Locke: la critica del valore conoscitivo delle idee

Locke è il rappresentante tipico della cultura inglese del suo tempo. Sono ugualmente vivi in lui l’interesse per i problemi della vita umana e quello del mondo fisico: liberale in politica, razionalista in religione, prese parte attiva alle agitazioni del suo paese, prima e dopo la Rivoluzione. Medico e fisiologo, in rapporti anche cordiali con alcuni dei più grandi scienziati inglesi e stranieri, seguì con attenzione il movimento scientifico del tempo.

Ma di fronte alle vicende storiche del suo paese come di fronte ai progressi della scienza, egli tiene un medesimo atteggiamento: insieme con la convocazione che l’intelletto sia la fonte unica d’ogni certezza, egli ha la preoccupazione critica di conoscere quale sia la natura di esso, quali siano i limiti e il fondamento del suo potere. Ecco l’argomento del suo capolavoro, che intitolò appunto Saggio sull’intelletto umano.

La necessità di spazzar via dal campo della cultura i residui del verbalismo e formalismo scolastico, che ancora l’ingombrano.

Le idee

Cartesio ci ha insegnato che ciò che noi conosciamo direttamente sono le idee che noi troviamo nella nostra coscienza («cogito»). Idea significa rappresentazione, qualcosa in pratica che occupa la nostra mente, ed esiste solo in quanto è pensata, ossia in quanto è presente all’intelletto. Come dunque le idee si trovano nell’intelletto? Quale ne è il suo processo di formazione? Indagare la genesi psicologica di tutte le nostre idee è la ricerca con cui possiamo giungere poi a stabilire quali idee siano vere.

L’origine delle idee e il rifiuto dell’innatismo

Cartesiani da una parte e Neoplatonici (della scuola di Cambridge) dall’altra, sostengono che vi sono idee innate, infuse cioè da Dio nell’anima, costituenti come un patrimonio originario di verità di cui l’anima sarebbe dotata fin dalla nascita anteriormente a qualsiasi esperienza che essa faccia nel mondo. Alla polemica contro l’innatismo Locke dedica tutto il I libro del Saggio. Egli combatte l’esistenza di idee e principi che siano innati.

Gli innatismi, aggiunge Locke, sostengono l’argomento che le idee innate sono quelle su cui si è formato un consenso universale. Ma proprio di questo argomento si serve Locke per affermare l’inesistenza di idee innate, di leggi e principi – tanto speculativi quanto morali -, che siano concordemente accettati da tutti gli uomini in ogni tempo e in ogni luogo. La morale cambia con i meridiani e i paralleli; ciò che è bene per il popolo, è male per un altro. E l’idea di Dio, che si dice innata, che Cartesio indica come «la marca di fabbrica impressa da Dio medesimo sull’opera propria», ha per vari individui un significato e un contenuto così diverso, da dimostrar chiaramente che essa è il riflesso delle opinioni dominanti in un ambiente sociale: tra le varie opinioni intorno a Dio non c’è di comune che il nome.

Tutte le idee derivano dall’esperienza, nelle sue due forme di «sensazione» e «riflessione»

Le idee dunque non sono innate; sono formazione nostra. L’intento di Locke (nel II libro del Saggio) è quello di mostrare che tutte le nostre idee, sottoposte ad analisti, sono deducibili ad alcune rappresentazioni elementari o idee semplici, che sono come l’alfabeto del pensiero.

L’intelletto, le idee semplici non può trarle dal suo fondo: deve riceverle dall’esperienza, passivamente, come uno specchio accoglie le immagini degli oggetti che vi si riflettono. Non può avere idee di suoni e colori, per esempio, se non chi li sperimenta con la vista e con l’udito.

Le fonti dell’esperienza, quelle alle quali l’intelletto attinge il suo materiale d’idee semplici, sono due: la sensazione (senso esterno) e la riflessione (senso interno). Questi dati dell’esperienza – o idee semplici – sono dall’intelletto sottoposti a una elaborazione, per cui mediante l’astrazione sono formate idee generali e mediante la combinazione idee complesse. Le quali sono o sostanze o modi o relazioni, e sono designate ognuna con un suo nome.

Noi siamo certi dell’esistenza di noi stessi (per intuizione), di Dio (per dimostrazione), e delle cose esterne, come di causa delle nostre sensazioni, ma limitatamente alla durata di queste.

In politica, è il primo formulatore teorico del costituzionalismo liberale inglese. Nello stato di natura gli uomini hanno questi diritti fondamentali: il diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà, e come sussidiari di quelli, i diritti di difesa e di punire. La mancanza di regolarità e di sicurezza nell’esercizio di questi ultimi diritti induce gli individui a trasferirli, per contratto, ad un’autorità sovrana, conservando intatti i diritti fondamentali. Se quindi l’autorità statale, invece che garantirli e proteggerli, li viola, il cittadino ha il diritto di resistenza e perfino di ribellione.

Qual è il principio fondamentale del pensiero di Locke?

Il principio fondamentale di John Locke, che permea gran parte della sua filosofia politica, è il concetto di “diritti naturali”. Locke sostiene che gli individui sono dotati di diritti naturali inalienabili, tra cui il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà. Questi diritti sono considerati intrinseci alla condizione umana e non possono essere legittimamente violati da nessun’altra persona o istituzione.

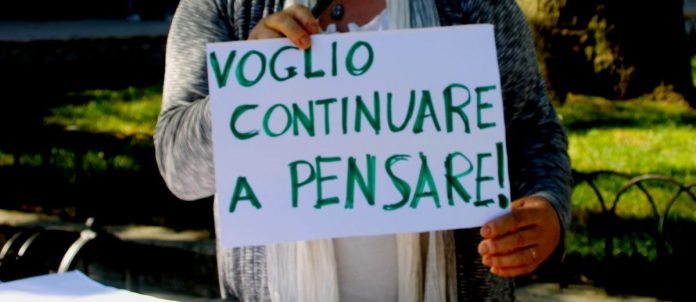

Questo principio è esposto in particolare nel suo lavoro “Due trattati sul governo civile”. Locke afferma che gli individui nascono liberi ed eguali e possiedono diritti naturali che derivano dalla loro condizione umana. Questi diritti includono il diritto alla libertà di pensiero, di parola e di azione, nonché il diritto a perseguire la felicità attraverso il lavoro e l’acquisizione di proprietà.

Locke sostiene che il compito del governo è quello di proteggere e garantire questi diritti naturali. Egli concepisce un governo limitato, la cui autorità è derivata dal consenso dei governati e che ha il compito specifico di proteggere i diritti degli individui e preservare l’ordine sociale. Se un governo non rispetta questi diritti o abusa del suo potere, gli individui hanno il diritto di resistere e persino di ribellarsi contro di esso.

In sintesi, il principio di Locke è che gli individui possiedono diritti naturali inalienabili e che il governo ha il dovere di proteggere questi diritti. Questa visione ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo del liberalismo politico e dei diritti umani.

Cos’è lo stato liberale di Locke?

Lo “stato liberale” di John Locke è una concezione politica che si basa sui principi della libertà individuale, dei diritti naturali e del governo limitato. Locke è uno dei principali teorici del liberalismo classico, e la sua visione dello stato liberale ha avuto un’influenza significativa sulla filosofia politica occidentale e sulla formazione dei governi moderni.

Per Locke, lo stato di natura è una condizione di libertà e uguaglianza in cui gli individui possiedono diritti naturali fondamentali alla vita, alla libertà e alla proprietà. Tuttavia, lo stato di natura può essere instabile e potenzialmente conflittuale, poiché non esiste un’autorità centrale per regolare i comportamenti umani e risolvere le dispute. Perciò, gli individui decidono di formare un governo civile attraverso un “contratto sociale” per proteggere i loro diritti e garantire la pace e la sicurezza.

Secondo Locke, lo stato liberale è fondato sulla limitazione del potere governativo e sulla protezione dei diritti individuali. Il governo ha il compito di proteggere i diritti naturali degli individui, inclusi il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà. Tuttavia, il potere del governo è limitato da leggi e costituzioni che definiscono i suoi poteri e proteggono i cittadini dalla tirannia e dall’arbitrarietà.

Inoltre, Locke sottolinea l’importanza della separazione dei poteri e del consenso dei governati. Egli propone un governo rappresentativo in cui i governanti sono eletti dai cittadini e il potere è suddiviso tra diversi rami del governo (legislativo, esecutivo e giudiziario), al fine di prevenire l’abuso di potere e garantire la responsabilità e la trasparenza.

In sintesi, lo stato liberale di Locke si basa sulla protezione dei diritti individuali, sulla limitazione del potere governativo e sulla partecipazione dei cittadini al processo decisionale, creando così una società basata sulla libertà, sulla giustizia e sulla prosperità per tutti i suoi membri.

Per approfondire, leggi anche qui sotto:

di Elena

Ascolta il podcast sulla Filosofia

Ascolta “Filosofia” su Spreaker.