Non finirà di Enrico Ruggeri

28 Dicembre 2019

La strofa

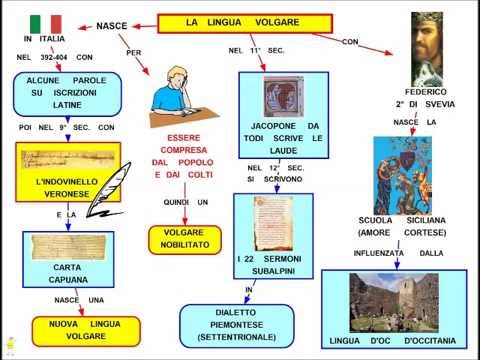

28 Dicembre 2019La nascita della letteratura italiana è un processo lungo e complesso, che si estende per diversi secoli e culmina nel XIII e XIV secolo con figure di statura universale come Dante, Petrarca e Boccaccio.

Non si tratta di un evento improvviso, ma del progressivo affermarsi del volgare (la lingua parlata dal popolo) sul latino, che per secoli aveva dominato la produzione scritta e colta. Questo percorso è intrinsecamente legato alla frammentazione politica della penisola e all’influenza di altre tradizioni letterarie europee.

1. Il Contesto Linguistico: Dal Latino al Volgare

Per lungo tempo, dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.), il latino rimase la lingua della cultura, della Chiesa, del diritto e dell’amministrazione. Tuttavia, il latino parlato si evolse lentamente, differenziandosi nelle varie regioni e dando origine a dialetti locali, i cosiddetti volgari romanzi.

- Latino: Lingua scritta, della Chiesa, della scienza, della filosofia, della letteratura alta.

- Volgare: Lingua parlata dal popolo, con infinite varianti regionali.

I primi documenti in volgare non sono opere letterarie, ma testimonianze dell’uso della lingua parlata in contesti pratici (atti notarili, giuramenti, iscrizioni). Esempi celebri sono il Placito Capuano (960 d.C.), il primo documento riconosciuto in volgare italiano, e l’Indovinello Veronese (VIII-IX secolo), che mostra già una mescolanza di latino e volgare.

Il Placito Capuano, il primo documento in volgare italiano.

2. Le Prime Manifestazioni Letterarie in Volgare (XII-XIII secolo)

Prima di una vera e propria letteratura “italiana” unitaria, si svilupparono diverse tradizioni regionali, spesso influenzate da modelli esterni.

- Poesia Religiosa Umbra: Nel centro Italia, in particolare in Umbria, fiorì una poesia religiosa in volgare, legata ai movimenti spirituali e alle confraternite. La figura più importante è San Francesco d’Assisi con il suo Cantico delle Creature (inizio XIII secolo), un inno di lode a Dio attraverso la creazione, scritto in un volgare umbro semplice e diretto, rivolto a un pubblico vasto.San Francesco d’Assisi, autore del Cantico delle Creature.

- Poesia Giullaresca: Nelle corti e nelle piazze, i giullari si esibivano con canti e poesie in volgare, spesso di carattere satirico, comico o narrativo, ma raramente giunte a noi in forma scritta.

- Influenze Provenzali: Nel Nord Italia, la poesia fu fortemente influenzata dalla lirica provenzale dei Trovatori, che cantavano l’amore cortese. Molti poeti italiani scrivevano in provenzale o imitavano i modelli provenzali.

3. La Scuola Siciliana (Prima metà del XIII secolo)

Il vero punto di svolta per la nascita di una poesia in volgare unitaria fu la Scuola Siciliana, fiorita alla corte di Federico II di Svevia (1194-1250) in Sicilia.

- Caratteristiche:

- Primo Movimento Organizzato: Fu la prima “scuola” poetica in Italia, con un gruppo di poeti che condividevano temi, forme e un linguaggio comune.

- Volgare Illustre: I poeti siciliani elaborarono un volgare raffinato e depurato dagli elementi dialettali, che aspirava a essere una lingua letteraria sovraregionale.

- Amore Cortese: Il tema principale era l’amore cortese, ripreso dai modelli provenzali, ma con una maggiore attenzione all’analisi psicologica del sentimento.

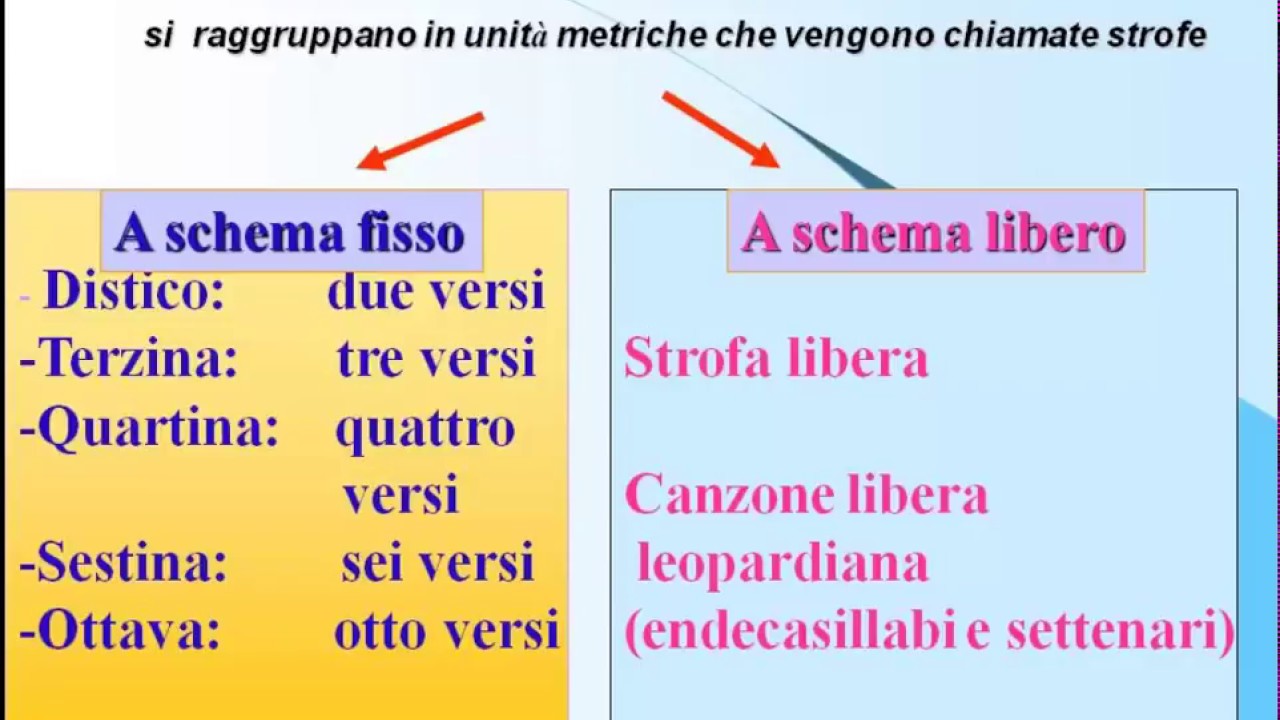

- Forme Metriche: Introdussero il sonetto, una forma metrica che diventerà centrale nella poesia italiana.

- Figure Chiave: Jacopo da Lentini (inventore del sonetto), Cielo d’Alcamo (autore del “Contrasto” Rosa fresca aulentissima), Pier della Vigna.

- Importanza: La Scuola Siciliana dimostrò che il volgare poteva essere utilizzato per una poesia alta e raffinata, gettando le basi per lo sviluppo della lingua letteraria italiana.

Federico II di Svevia, imperatore e mecenate della Scuola Siciliana.

4. La Poesia Toscana e il Dolce Stil Novo (Seconda metà del XIII secolo)

Dopo la caduta di Federico II, il centro della produzione poetica si spostò in Toscana, una regione vivace economicamente e culturalmente. Qui, la poesia siciliana fu rielaborata e superata.

- Guittone d’Arezzo: Fu una figura di transizione, che introdusse in Toscana i temi e le forme della lirica siciliana, ma con uno stile più aspro e complesso.

- Il Dolce Stil Novo: Verso la fine del XIII secolo, emerse un nuovo movimento, il Dolce Stil Novo, che rappresentò un’ulteriore evoluzione della lirica amorosa.

- Caratteristiche:

- Amore come Nobilitazione: L’amore è visto come un’esperienza spirituale che nobilita l’animo e conduce alla virtù. La donna è un “angelo” o una creatura celeste che eleva l’uomo.

- Linguaggio Raffinato: Un linguaggio dolce, musicale, armonioso, lontano dalle asprezze guittoniane.

- Intellettualismo: La poesia è per pochi, per un’élite di “cuori gentili” capaci di comprendere la vera natura dell’amore.

- Figure Chiave: Guido Guinizzelli (considerato il caposcuola con la canzone Al cor gentil rempaira sempre amore), Guido Cavalcanti (con la sua visione tormentata dell’amore), Cino da Pistoia.

- Caratteristiche:

Guido Guinizzelli, caposcuola del Dolce Stil Novo.

5. Dante Alighieri: Il Padre della Lingua e della Letteratura Italiana (Fine XIII – Inizio XIV secolo)

Dante Alighieri (1265-1321), pur essendo uno stilnovista nella sua giovinezza (Vita Nova), trascende il movimento e le tradizioni precedenti, affermandosi come il vero “padre” della lingua e della letteratura italiana.

- La Divina Commedia: Questo poema epico-didattico è il capolavoro che consacra il volgare come lingua letteraria. Dante utilizza un volgare “illustre”, capace di esprimere ogni sfumatura di pensiero e sentimento, dal sublime al comico, dal teologico al quotidiano. La Commedia è un’enciclopedia del sapere medievale e un viaggio allegorico che esplora l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.

- Il De Vulgari Eloquentia: In questo trattato in latino, Dante teorizza l’esistenza e la necessità di un volgare “illustre, cardinale, aulico e curiale”, una lingua letteraria comune a tutti gli italiani, superando la frammentazione dialettale.

- La Vita Nova: Opera giovanile che mescola prosa e poesia, narra l’amore per Beatrice e l’esperienza stilnovista.

Dante Alighieri, il padre della lingua e della letteratura italiana.

6. Le Altre Due Corone: Petrarca e Boccaccio (XIV secolo)

Insieme a Dante, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio formano le “Tre Corone” della letteratura italiana del Trecento, consolidando il volgare come lingua letteraria.

- Francesco Petrarca (1304-1374):

- Il Canzoniere (o Rerum vulgarium fragmenta): Una raccolta di liriche in volgare che narrano l’amore per Laura. Petrarca perfeziona il sonetto e la canzone, creando un linguaggio poetico di straordinaria raffinatezza, musicalità e introspezione psicologica. Il suo stile diventerà un modello per secoli.

- Umanesimo: Petrarca è considerato il precursore dell’Umanesimo, per il suo interesse per i classici e la sua visione dell’uomo.

Francesco Petrarca, autore del Canzoniere.

- Giovanni Boccaccio (1313-1375):

- Il Decameron: Una raccolta di cento novelle in prosa, narrate da dieci giovani che si rifugiano in campagna per sfuggire alla peste. Il Decameron è un affresco vivace e realistico della società del Trecento, con una prosa ricca e complessa, che diventerà il modello per la prosa narrativa italiana.

- Realismo e Varietà: Boccaccio esplora una vasta gamma di temi e personaggi, dal comico al tragico, dal sacro al profano.

Giovanni Boccaccio, autore del Decameron.

Pregiudizi sul medioevo

Molto di ciò che la persona media sa, o pensa di sapere, sul Medioevo viene dal cinema e dalla televisione.

La parola “medievale” richiamava alla mente streghe, roghi, La spada nella roccia, ragazze lussuriose, banchetti, amore cortese, la peste , giostre e cotta di maglia.

Forse qualcuno che avesse visto (o meglio letto) Il Nome della Rosa o Pilastri della Terra aggiungerebbe cattedrali, manoscritti, monasteri, feudalesimo, monaci e frati.

Gli umanisti, sulla scorta del pensiero di Petrarca, poeta del XIV secolo, notoriamente chiamarono Medioevo il periodo compreso tra la caduta dell’Impero Romano (c. 476) e la loro stessa epoca (il quattrocento.

Molti, dal quattrocento in poi, credettero che il Medioevo fosse un periodo di oscurantismo intellettuale a causa della perdita della cultura classica, che vedevano come luce che si era spenta per secoli.

Gli storici fino all’ottocento ripresero questa idea e alla fine il termine Medioevo fu trasformato in un sinonimo di Età oscura o arretrata.

Solo l’analisi più oggettiva della moderna storiografia ha restituito al medioevo la dignità dei fondatori dell’ Europa moderna, e degli iniziatori della nostra arte e letteratura.

Conclusione

La nascita della letteratura italiana è il risultato di un lungo processo di maturazione del volgare, iniziato con le prime testimonianze scritte e culminato con l’affermazione di scuole poetiche e, soprattutto, con l’opera rivoluzionaria di Dante, Petrarca e Boccaccio. Questi tre giganti non solo hanno creato capolavori di valore universale, ma hanno anche plasmato la lingua italiana, elevandola a dignità letteraria e fornendo i modelli stilistici e tematici per le generazioni future. La loro eredità è la base su cui si è costruita l’intera tradizione letteraria italiana.

Materiale generale su atuttascuola

- La nascita della letteratura italiana video su youtube

- Le radici della letteratura italiana video su youtube

- Elementi irrinunciabili di cultura medievale e dantesca disponibile anche in doc per word

-

La cultura medievale di atuttascuola

-

Test sulle origini della letteratura della prof.ssa Maria Concetta Puglisi

-

Schema concettuale sul Medioevo di Elisabetta

🎤🎧 Audio Lezioni di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio

Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.