Morte, suicidio e libero arbitrio: un viaggio tra filosofia, fede e umanità

2 Settembre 2025

Scuola in crisi per l’assenza della cultura organizzativa

4 Settembre 2025Morte, suicidio e libero arbitrio: un dialogo eterno tra filosofia, fede e letteratura

Segue un riassunto del saggio Morte, suicidio e libero arbitrio: un viaggio tra filosofia, fede e umanità di Massimo Ricalzone, esperto di filosofia teoretica, di cui è possibile anche leggere il testo integrale

Introduzione: l’enigma della morte e la libertà dell’uomo

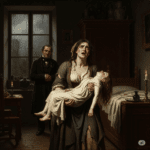

La morte, il suicidio e il libero arbitrio sono temi che da sempre attraversano il pensiero umano, ponendo domande radicali sul senso dell’esistenza, sulla libertà e sulla speranza. Massimo Ricalzone propone un viaggio attraverso le voci di filosofi, teologi, poeti e scrittori che hanno cercato di dare risposta a questi interrogativi. Non si tratta solo di un’analisi accademica, ma di una riflessione che tocca le corde più intime dell’anima umana, invitandoci a confrontarci con la nostra fragilità e con la ricerca di un significato che vada oltre la finitezza terrena.

La morte: tra natura, filosofia e trascendenza

La morte come evento naturale: gli stoici e i pagani

Per gli stoici, la morte non è un nemico da temere, ma un evento naturale che rende tutti gli uomini uguali. Marco Aurelio, imperatore e filosofo, la considera una “preziosa consigliera” che invita all’imperturbabilità. Nella sua visione, la morte è parte di un ciclo universale in cui tutto scorre verso la dissoluzione, ma anche verso un ordine superiore. La sua celebre affermazione — “tutti gli uomini sono uguali di fronte alla morte” — sottolinea come la mortalità sia il grande equalizzatore, capace di annullare ogni differenza terrena.

Anche Alessandro Magno, sul letto di morte, lascia un testamento simbolico che parla della vanità dei beni materiali. Chiede che la sua bara sia trasportata dai medici, che i suoi tesori siano sparsi lungo la strada verso la tomba e che le sue mani penzolino fuori dalla bara. Con questi gesti, vuole ricordare a tutti che la morte annulla ogni potere, ogni ricchezza e ogni gloria terrena. La morte, per Alessandro, è il momento in cui l’uomo si confronta con la propria nudità esistenziale, con la consapevolezza che “si viene in questo mondo a mani vuote e a mani vuote si va via”.

Cicerone e Seneca, due pilastri del pensiero romano, affrontano la morte con dignità e razionalità. Cicerone, decapitato per ordine di Antonio, accetta il suo destino senza opporre resistenza, diventando un simbolo di coerenza morale. Seneca, accusato di congiura contro Nerone, sceglie il suicidio come atto di libertà, mantenendo la propria integrità fino all’ultimo istante. Per entrambi, la morte non è una sconfitta, ma l’ultima affermazione della propria volontà e della propria filosofia di vita.

La morte come inizio: la visione cristiana

Con l’avvento del cristianesimo, la morte assume un significato radicalmente diverso. Non è più la fine, ma l’inizio di una nuova vita. San Tommaso d’Aquino spiega che la morte permette all’anima di separarsi dal corpo e di raggiungere la “visione beatifica” di Dio. La morte diventa il dies natalis, la nascita alla vita eterna, come scrive San Giovanni Evangelista: “Lo vedremo così, com’Egli è”.

Questa visione trasforma la morte da evento tragico a momento di speranza. Il cristiano non teme la morte, ma la accoglie come un passaggio necessario per raggiungere la pienezza della vita in Dio. San Francesco d’Assisi la chiama “sorella morte”, un’amica che ci accompagna verso la vera patria. Anche San Alfonso Maria de’ Liguori invita a prepararsi alla morte con fiducia, come un’opportunità per purificarsi e abbandonare il peccato.

Il suicidio: atto di libertà o peccato di disperazione?

Il suicidio nell’antichità: una scelta legittima?

Nel mondo pagano, il suicidio era spesso visto come una scelta personale, legittima e persino nobile. Il detto latino “Mori licet cui vivere non placet” (“È lecito morire a chi non gradisce vivere”) riflette questa mentalità. Catone l’Uticense, celebrato da Dante nel Purgatorio, si uccide per non piegarsi alla tirannia di Cesare, diventando un simbolo di libertà e dignità. Giovenale, poeta romano, descrive il suicidio come una fuga dalla corruzione della società, mentre Socrate, condannato a morte, accetta la sua sorte con serenità, dimostrando che la vera saggezza sta nel saper morire bene.

Il suicidio nella letteratura moderna: espressione di disperazione

L’Ottocento e il Novecento vedono il suicidio come espressione di una disperazione esistenziale. Jacopo Ortis, protagonista del romanzo di Foscolo, si uccide per amore e delusione politica, incapace di sopportare il dolore della vita. Emma Bovary, creatura di Flaubert, si avvelena per sfuggire alla noia e al fallimento, vittima dei suoi sogni irrealizzati. Anna Karenina, invece, si getta sotto un treno, travolta da una passione distruttiva che la porta alla rovina.

Anche nella letteratura scapigliata, il suicidio diventa un tema ricorrente. Emilio Praga, Giovanni Camerana e Tranquillo Cremona sono esempi di artisti che vissero vite brevi e intense, spesso terminate tragicamente. Charles Baudelaire e Paul Verlaine, con le loro esistenze segnate dall’eccesso e dalla malattia, incarnano la ricerca di un’estasi che sfocia nell’autodistruzione.

La condanna cristiana del suicidio

Per il cristianesimo, il suicidio è un peccato contro Dio, che solo può dare e togliere la vita. Sant’Agostino lo considera un tradimento verso il Creatore, mentre Dante colloca i suicidi nell’Inferno, trasformati in alberi spettrali. Tuttavia, anche nella tradizione cristiana ci sono eccezioni: il Curato d’Ars racconta di un suicida salvato dalla Madonna per un ultimo atto di pentimento, a dimostrazione che la misericordia divina può raggiungere anche chi ha commesso l’estremo gesto.

Il suicidio di Giuda, che si impicca dopo aver tradito Gesù, è visto come un atto di disperazione che chiude ogni possibilità di redenzione. Gesù stesso aveva detto: “Meglio per lui non essere mai nato”, sottolineando la gravità del suo gesto. Eppure, anche in questo caso, la tradizione cristiana lascia spazio alla speranza, ricordando che la misericordia di Dio è più grande di ogni peccato.

Il libero arbitrio: dono o condanna?

La libertà secondo i filosofi

San Tommaso d’Aquino e Sant’Agostino sostengono che il libero arbitrio è ciò che rende l’uomo responsabile delle sue azioni. L’uomo può scegliere tra bene e male, ma solo la grazia divina lo può salvare dal peccato. Kierkegaard, invece, vede nel libero arbitrio la fonte dell’angoscia: scegliere significa esporsi al rischio e alla possibilità del fallimento.

Per Pascal, la grazia è fondamentale per superare la corruzione umana. Solo abbandonandosi a Dio l’uomo può trovare pace. Leopardi, invece, vede nella vita un susseguirsi di dolori e noia, ma anche lui, alla fine, sceglie di vivere, nonostante tutto, per amore dei suoi cari.

La grazia e la salvezza

La grazia divina è il tema centrale della riflessione cristiana sul libero arbitrio. Sant’Agostino spiega che l’uomo, da solo, non può salvarsi: ha bisogno della grazia per superare le proprie debolezze e raggiungere la salvezza. San Tommaso precisa che la visione beatifica di Dio non è solo del Padre, ma della Santissima Trinità, e che solo attraverso la grazia l’uomo può sperare di raggiungere la felicità eterna.

Anche Boezio, nella Consolazione della filosofia, sottolinea che la vera saggezza consiste nel riconoscere la propria dipendenza da Dio. Solo così l’uomo può trovare la forza per affrontare le sofferenze della vita e guardare alla morte non come a una fine, ma come a un inizio.

Conclusione: vivere o morire? La scelta che ci definisce

Massimo Ricalzone ci ricorda che la morte, il suicidio e il libero arbitrio sono temi che ci interrogano profondamente. Che si tratti della rassegnazione stoica, della speranza cristiana o della disperazione romantica, ogni voce ci invita a riflettere sul senso della nostra esistenza.

Come scrive Ricalzone, citando Sant’Agostino:

“Ecco quel che si avrà senza fine alla fine. Infatti quale altro sarà il nostro fine, che giungere al regno che non avrà fine?”

Forse, alla fine, la vera saggezza sta nel vivere ogni giorno con consapevolezza, accettando i nostri limiti, ma senza mai smettere di cercare la luce.

La morte non è solo la fine, ma anche un invito a vivere con intensità, amore e fede, consapevoli che ogni scelta ci avvicina o ci allontana dalla pienezza dell’essere.

In un mondo segnato dalla fretta e dalla superficialità, Ricalzone ci invita a fermarci, a riflettere e a chiedersi: come stiamo vivendo? E soprattutto: cosa lasciamo dietro di noi? La risposta a queste domande, forse, è il vero senso della nostra esistenza.

Massimo Ricalzone, esperto di filosofia teoretica

Leggi il testo integrale del saggio Morte, suicidio e libero arbitrio: un viaggio tra filosofia, fede e umanità di Massimo Ricalzone, esperto di filosofia teoretica

Materiale didattico e appunti su atuttascuola

-

Summa Theologiae e Quaestio 85 in formato pdf, di Sandro Borzoni

- Compito di Filosofia su San Tommaso e Guglielmo di Ockham di Alissa Peron

Materiale didattico e appunti su altri siti

-

S. Tommaso, Ragione e fede (da Summa Theologiae, I, q. 1. art. 1) – (File PDF, 23.8 KB) a cura del prof. Roberto Mastri del Liceo Malpighi di Bologna

-

De Ente et Essentia in power point della prof.ssa Scalini del Liceo Malpighi di Bologna

-

Fede e Ragione in power point della prof.ssa Scalini del Liceo Malpighi di Bologna

-

S. Tommaso D’aquino di popoli antichi

-

Tommaso d’Aquino del prof. Donato Romano

-

Il problema della eternità del mondo visto da Tommaso D’Aquino di Andrea Inzerillo

-

Guida alla lettura del De Ente et Essentia di Tommaso d’Aquino di Andrea Porcarelli

-

Il MeDioevo e Tommaso di Hans Georg Gadamer

-

S. Tommaso appunti dalle lezioni di filosofia del prof. Maurilio Lovatti, di Paola Volonghi

-

S. Tommaso, Le cinque vie (da Summa Theologiae, I, q. 2. art 3) – (File PDF, 83.2 KB) a cura del prof. Roberto Mastri del Liceo Malpighi di Bologna

-

Tomismo e neo-tomismo nell’Ottocento e nel Novecento di Andrea Porcarelli

-

El problema de la eternidad del mundo visto por Santo Tomás de Aquino di Andrea Inzerillo

-

Schema su Tommaso d’Aquino (ragione e fede, quid e quia, atto e potenza d’essere) di FaDio Utili

-

L’argomento ontologico: le interpretazioni del Novecento di Maurizio Pancaldi

-

L’ontologia genetica dopo la crisi del pensiero unico di Graziella Morselli