L’ingresso nella modernità durante la prima guerra mondiale

11 Giugno 2025

Differenze tra intelligenza umana e intelligenza Artificiale

11 Giugno 2025📚 Traccia e svolgimento di un tema argomentativo sul testo “L’ora d’italiano. Scuola e materie umanistiche” di Luca Serianni (Laterza, 2010)

TRACCIA

ESAME DI STATO 2023 – PRIMA PROVA SCRITTA

Ministero dell’Istruzione e del Merito – Sessione Suppletiva

PROPOSTA B2

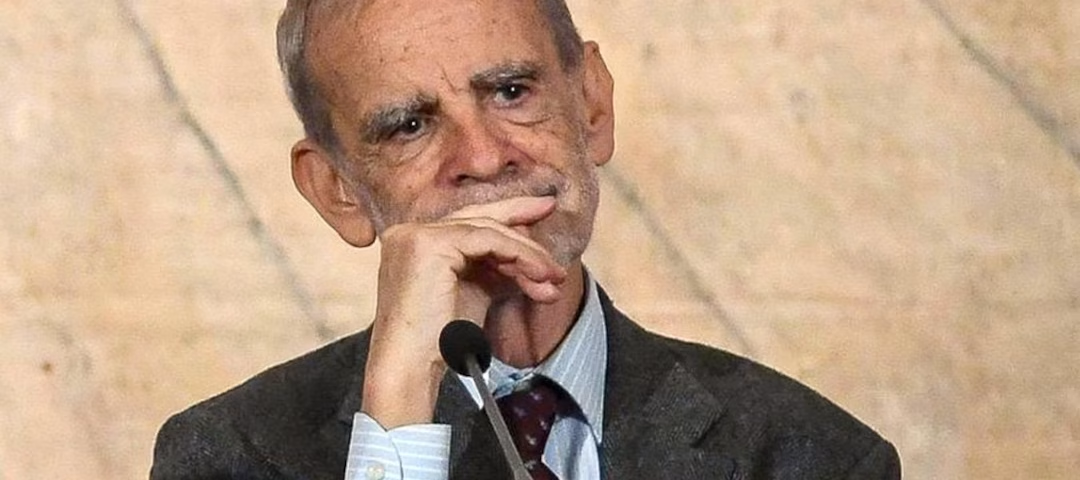

Testo tratto da: Luca Serianni, L’ora d’italiano. Scuola e materie umanistiche, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 4, 14-16.

«È sicuramente vero – e in Italia in modo particolare – che la cultura scientifica media continua a essere scarsa e dotata di minore prestigio sociale. Per intenderci: una persona istruita saprebbe dire che le proteine sono sostanze che si trovano soprattutto nella carne, nelle uova, nel latte e che sono indispensabili nella nutrizione umana. Tutto bene, purché si sia consapevoli che una formulazione così sommaria equivale a dire che Alessandro Manzoni è un grande scrittore morto molto tempo fa, e basta. Ci aspettiamo che si debba andare un po’ oltre nel caso dell’autore dei Promessi sposi, ma non che si sia tenuti a sapere che le proteine sono sequenze di amminoacidi né soprattutto che cosa questo voglia dire. […].

Il declino della cultura tradizionalmente umanistica nell’opinione generale – la cultura scientifica non vi è mai stata di casa – potrebbe essere illustrato da una particolarissima visuale: i quiz televisivi.

I programmi di Mike Bongiorno, a partire dal celebre Lascia o raddoppia, erano il segno del nozionismo, ma facevano leva su un sapere comunque strutturato e a suo modo dignitoso. Al concorrente che si presentava per l’opera lirica, per esempio, si poteva rivolgere una domanda del genere: “Parliamo del Tabarro di Puccini; vogliamo sapere: a) data e luogo della prima rappresentazione; b) nome del librettista; c) nome dell’autore del dramma La Houppelande da cui il soggetto è stato tratto; d) nome del quartiere di Parigi rimpianto da Luigi e Giorgetta; e) ruolo vocale di Frugola; f) nome del gatto di Frugola. Ha un minuto di tempo per rispondere”. Diciamo la verità: 9-10 secondi in media per rispondere a ciascuna di queste domande sono sufficienti, non solo per un musicologo ma anche per un melomane [a proposito: le risposte sono queste: a) 1918, b) Giuseppe Adami; c) Didier Gold, d) Belleville, e) mezzosoprano, f) Caporale].

Ma domande – e concorrenti – di questo genere hanno fatto il loro tempo. Tra i quesiti rubricati sotto l’etichetta Storia in un quiz che andava in onda nel febbraio 2010 (L’eredità, Rai 1) ho annotato il seguente esempio, rappresentativo di un approccio totalmente diverso: “Ordinando al cardinale Ruffo di ammazzare i liberali, Ferdinando IV gli raccomandò: Famme trovare tante… a) botti schiattate, b) casecavalle, c) pummarole, d) babà fraceti”. La risposta esatta è la b): ma quanti sono i lettori di questo libro che avrebbero saputo rispondere? (mi auguro pochi, per non sentirmi abbandonato alla mia ignoranza). Quel che è certo è che per affrontare un quesito del genere non avrebbe senso “prepararsi”; l’aneddoto è divertente, è fondato sul dialetto (un ingrediente comico assicurato), mette tutti i concorrenti sullo stesso piano (dare la risposta esatta è questione non di studio ma, democraticamente, di fortuna) e tanto basta.»

Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Riassumi il contenuto del brano.

- Individua la tesi principale di Serianni e a quali argomenti egli fa ricorso per sostenere il suo ragionamento.

- L’autore sostiene che in Italia ‘la cultura scientifica media continua a essere scarsa e dotata di minore prestigio sociale’: su quali basi fonda tale affermazione?

- Cosa dimostra, a parere di Serianni, il confronto tra i quiz televisivi?

Produzione

Dopo aver letto e analizzato il testo di Luca Serianni (1947-2022), confrontati con le sue considerazioni sul trattamento riservato in Italia alla cultura scientifica e alla cultura umanistica. Facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze anche extrascolastiche, sviluppa le tue riflessioni sulle due culture e sul loro rapporto elaborando un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

Sessione suppletiva 2023 – Prima prova scritta – Ministero dell’Istruzione e del Merito

SVOLGIMENTO

Analisi del testo “L’ora d’italiano. Scuola e materie umanistiche” di Luca Serianni

L’articolo di Luca Serianni, “L’ora d’italiano. Scuola e materie umanistiche”, offre una critica incisiva alla diminuzione del prestigio della cultura umanistica in Italia e, parallelamente, alla scarsa diffusione e al basso prestigio della cultura scientifica media. Attraverso l’analisi dei quiz televisivi come indicatore del sapere comune, Serianni denuncia un appiattimento della conoscenza verso un nozionismo superficiale e aneddotico, lontano dalla comprensione strutturata e profonda.

Comprensione e Analisi

1. Riassumi il contenuto del brano.

Il brano di Luca Serianni inizia constatando la persistente scarsità e il minor prestigio della cultura scientifica media in Italia. Per illustrare questa lacuna, l’autore propone l’esempio delle proteine: si sa che sono nutrienti essenziali, ma non si è tenuti a conoscerne la composizione molecolare, paragonando questa superficialità a una conoscenza sommaria di Alessandro Manzoni. La disamina prosegue analizzando i quiz televisivi come specchio del declino della cultura umanistica tradizionale. I vecchi quiz di Mike Bongiorno, pur nozionistici, richiedevano un sapere strutturato (es. domande dettagliate sull’opera lirica). Al contrario, un quiz più recente (2010) propone un quesito di storia basato su un aneddoto dialettale, divertente ma che non richiede studio e si basa sulla fortuna, mettendo tutti i concorrenti sullo stesso piano in un approccio “democratico”. Serianni conclude che questo tipo di domande dimostra il prevalere di un sapere frammentato e superficiale, che non incoraggia l’approfondimento.

2. Individua la tesi principale di Serianni e a quali argomenti egli fa ricorso per sostenere il suo ragionamento.

La tesi principale di Luca Serianni è che in Italia è in atto un declino della cultura intesa come sapere strutturato e profondo, sia in ambito scientifico che, soprattutto, in quello umanistico, a favore di un sapere superficiale, aneddotico e nozionistico privo di reale comprensione.

Gli argomenti a supporto del suo ragionamento sono:

- Scarsa cultura scientifica media in Italia: Mette in evidenza la mancanza di conoscenza approfondita anche su concetti di base (es. le proteine, conosciute solo superficialmente). Questo dimostra una generalizzata accettazione di una conoscenza sommaria, senza la pretesa di andare “un po’ oltre”.

- Confronto tra quiz televisivi (Mike Bongiorno vs. quiz più recenti): Questo è l’argomento centrale e più dettagliato.

- I quiz di Mike Bongiorno (es. Lascia o raddoppia) richiedevano un “sapere comunque strutturato e a suo modo dignitoso”, basato su nozioni specifiche ma organizzate e approfondite (es. le dettagliate domande sul Tabarro di Puccini). Questo rappresentava un certo livello di cultura tradizionale.

- I quiz più recenti (es. L’eredità) presentano quesiti “totalmente diversi”, basati su aneddoti curiosi, spesso legati al dialetto (“Famme trovare tante… casecavalle”). Questi quesiti non richiedono “preparazione” o “studio”, ma si basano sulla “fortuna”, mettendo tutti “sullo stesso piano” in modo “democratico”.

- Conseguenze dell’appiattimento: Serianni implicitamente argomenta che questo cambiamento nei quiz riflette e alimenta un approccio culturale che non ha più senso di “prepararsi” o approfondire, portando a una banalizzazione della conoscenza.

3. L’autore sostiene che in Italia ‘la cultura scientifica media continua a essere scarsa e dotata di minore prestigio sociale’: su quali basi fonda tale affermazione?

L’autore fonda la sua affermazione sulla scarsità e il minor prestigio sociale della cultura scientifica media in Italia principalmente su:

- L’esempio delle proteine: Utilizza questo caso concreto per illustrare la superficialità della conoscenza scientifica comune. Una persona istruita sa che le proteine sono importanti e dove si trovano, ma non si aspetta né si sente obbligata a sapere cosa siano “sequenze di amminoacidi” o “cosa questo voglia dire”. Questo denota una mancanza di curiosità e di spinta all’approfondimento dei meccanismi scientifici fondamentali, considerati non essenziali per la cultura generale.

- Il confronto implicito con la cultura umanistica: L’autore sottolinea che, sebbene ci si aspetti un approfondimento per un grande scrittore come Manzoni (anche se poi lamenta che questo approfondimento non si verifica più nei quiz), la stessa aspettativa non esiste per la scienza. Questo suggerisce una disparità di valore attribuito alle due culture: la cultura umanistica, pur in declino, ha almeno una “pretesa” di profondità, mentre quella scientifica è accettata anche nella sua forma più basilare e meno spiegata.

- L’osservazione sul “prestigio sociale”: Pur non fornendo dati specifici, l’affermazione sulla mancanza di “prestigio sociale” si basa su un’osservazione generale del dibattito pubblico e della percezione comune. Molto spesso, la comprensione di un concetto scientifico complesso non è vista come un elemento distintivo di prestigio culturale quanto, forse, la conoscenza di un’opera letteraria o di un fatto storico (sebbene anche questa stia declinando).

In sostanza, l’argomentazione si fonda sull’evidenza quotidiana di una conoscenza scientifica accettata solo nella sua dimensione più superficiale e funzionale, senza la curiosità e il desiderio di andare oltre il semplice “sapere che”.

4. Cosa dimostra, a parere di Serianni, il confronto tra i quiz televisivi?

A parere di Serianni, il confronto tra i quiz televisivi (quelli di Mike Bongiorno e quelli più recenti) dimostra un radicale cambiamento e un progressivo impoverimento del tipo di sapere richiesto e valorizzato dalla cultura di massa in Italia.

In particolare, dimostra:

- Il passaggio da un sapere strutturato a un sapere aneddotico/frammentato: I vecchi quiz (es. Lascia o raddoppia) richiedevano un “sapere comunque strutturato e a suo modo dignitoso”, basato su nozioni specifiche e approfondite (es. i dettagli sull’opera lirica). Questo indicava una cultura che premiava lo studio, la memoria organizzata e la conoscenza specialistica.

- La prevalenza della “fortuna” sullo “studio”: I quiz più recenti (“L’eredità”) presentano quesiti che non richiedono “prepararsi” o “studio”, come l’aneddoto dialettale sul cardinale Ruffo. La risposta corretta è questione di “fortuna” o di un sapere quasi casuale, non di un apprendimento sistematico.

- L’appiattimento “democratico” della conoscenza: Questo tipo di quesiti “mette tutti i concorrenti sullo stesso piano”, annullando le differenze che derivano dallo studio e dall’approfondimento. Si promuove un’idea di cultura accessibile a tutti senza sforzo, dove la battuta divertente o l’aneddoto curioso valgono più di un sapere rigoroso. Questo è visto come un falso egualitarismo che, di fatto, livella verso il basso la qualità della conoscenza.

- Il declino del prestigio della cultura umanistica tradizionale: L’autore usa i quiz come un “particolarissima visuale” per illustrare il declino della cultura umanistica. Se una volta si interrogava sulla lirica con precisione, oggi si passa a curiosità dialettali, segno che il valore attribuito alla conoscenza profonda e alla cultura tradizionale è diminuito.

In sintesi, il confronto tra i quiz televisivi dimostra che la cultura di massa si è orientata verso un sapere più leggero, superficiale, aneddotico e “democratico” (nel senso peggiore del termine), che non valorizza lo studio e l’approfondimento, contribuendo a un generale abbassamento del livello culturale.

Produzione

Il Ponte Necessario: Cultura Scientifica e Umanistica nell’Era della Conoscenza

L’articolo di Luca Serianni solleva una questione fondamentale per la nostra società: il rapporto tra cultura scientifica e cultura umanistica in Italia. La sua analisi, che denuncia una scarsità e un minor prestigio della cultura scientifica media e un declino della cultura umanistica tradizionale, attraverso l’esempio dei quiz televisivi, mi trova pienamente concorde. Ritengo che la dicotomia tra “le due culture”, un dibattito antico che ancora oggi pervade il nostro sistema educativo e il sentire comune, sia non solo obsoleta ma anche profondamente dannosa. È necessario promuovere una visione integrata della conoscenza, riconoscendo il valore e la complementarietà di entrambi i saperi per formare cittadini completi e consapevoli nell’era contemporanea.

Serianni osserva con precisione che la “cultura scientifica media continua a essere scarsa e dotata di minore prestigio sociale”. La mia esperienza personale e scolastica, anche se in parte mitigata da un crescente interesse verso le discipline STEM, conferma questa tendenza. Spesso, si tende a considerare la scienza come un ambito per specialisti, una materia “difficile” o “arida”, meno attraente rispetto alle narrazioni umanistiche. Conosco coetanei che sanno citare a memoria versi di poeti o analizzare opere letterarie, ma che si trovano in difficoltà di fronte a concetti scientifici di base, e questo non è percepito come una lacuna altrettanto grave. L’esempio delle proteine, in cui si accetta una conoscenza superficiale senza la pretesa di comprendere i meccanismi sottostanti, è emblematico di questa “refrattarietà a livelli più alti di conoscenza” scientifica. Questo approccio è deleterio: in un mondo dominato dalla tecnologia e da sfide globali (pandemie, cambiamenti climatici) che richiedono una comprensione scientifica per essere affrontate, l’ignoranza scientifica è una forma di analfabetismo funzionale.

Allo stesso tempo, l’autore lamenta il “declino della cultura tradizionalmente umanistica”. L’analisi dei quiz televisivi è impietosa: il passaggio da domande che richiedevano un “sapere strutturato e a suo modo dignitoso” su opere liriche o autori classici, a quesiti basati su aneddoti dialettali e curiosità, rivela un appiattimento verso un sapere disorganico e superficiale. Questo “opinionismo” (come lo definirebbe De Rita in un altro contesto), che “mette tutti i concorrenti sullo stesso piano” sulla base della fortuna anziché dello studio, minaccia la profondità e la complessità della cultura. La mia esperienza di studio mi ha mostrato come la comprensione di un testo letterario, di un evento storico o di un concetto filosofico richieda non solo nozioni, ma capacità di analisi critica, di interpretazione e di contestualizzazione, abilità che un aneddoto non può sviluppare. Se la cultura diventa solo intrattenimento o aneddotica, perde la sua funzione formativa e critica.

Ritengo che la soluzione a questa situazione non risieda nel privilegiare una cultura sull’altra, ma nel riconoscere la loro intrinseca complementarità e nel promuovere una visione integrata del sapere. Le due culture non sono compartimenti stagni, ma facce della stessa medaglia della conoscenza umana.

- La cultura scientifica ci fornisce gli strumenti per comprendere il mondo fisico, i suoi meccanismi, le sue leggi. Ci insegna il rigore del metodo, l’importanza del dato, la capacità di risolvere problemi in modo logico e innovativo. È essenziale per affrontare le sfide tecnologiche, ambientali e sanitarie che ci troviamo di fronte.

- La cultura umanistica ci offre gli strumenti per comprendere l’uomo, la società, la storia, i valori. Ci insegna l’empatia, il pensiero critico, la capacità di interpretare la complessità del mondo, di comunicare efficacemente e di immaginare soluzioni creative. È fondamentale per dare un senso alla nostra esistenza, per costruire comunità e per guidare il progresso scientifico con un orizzonte etico.

Nella mia esperienza, i momenti più significativi di apprendimento sono stati quelli in cui ho potuto connettere conoscenze provenienti da campi diversi. Lo studio della storia mi aiuta a comprendere il contesto delle scoperte scientifiche, e viceversa, la comprensione di principi scientifici mi permette di analizzare meglio l’impatto di determinate tecnologie sulla società. L’educazione civica digitale, ad esempio, richiede una comprensione sia delle tecnologie (scienza) che delle loro implicazioni sociali ed etiche (umanesimo).

In conclusione, l’analisi di Luca Serianni è un monito prezioso. Il declino della cultura, sia scientifica che umanistica, verso un sapere superficiale e frammentato è un pericolo reale per il futuro del nostro Paese. Per superare questa deriva, è indispensabile investire in un modello educativo che valorizzi la profondità e l’integrazione dei saperi, che riconosca la dignità sia del sapere scientifico che di quello umanistico, e che formi individui capaci di pensare criticamente, di innovare e di comprendere la complessità del mondo in tutte le sue sfaccettature. Solo così potremo evitare di essere un “popolo prigioniero” di un sapere effimero e costruire una società più preparata e consapevole.

Audio Lezioni sulla Didattica della scrittura del prof. Gaudio

Ascolta “Didattica della scittura” su Spreaker.