Nel nome del popolo italiano. Carcere, vittime e costituzione

3 Agosto 2015

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io. Parafrasi e commento delle rime di Dan…

3 Agosto 2015Parafrasi interlineare e commento delle rime petrose di Dante

di Carlo Zacco

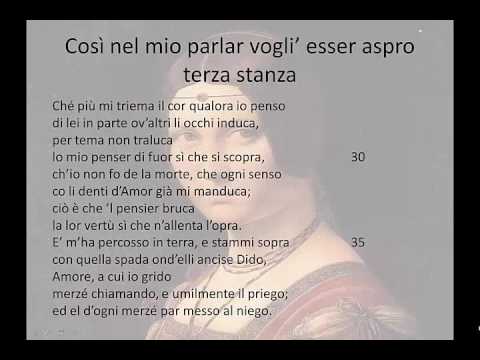

Così nel mio parlar voglio esser aspro

Struttura. La canzone si compone di sei stanze + congedo, e può dividersi in tre parti, di due strofe ciascuna:

1)

L’azione d’Amore;

L’azione d’Amore;

2)

L’azione della donna;

L’azione della donna;

3)

L’azione del poeta (vendetta);

L’azione del poeta (vendetta);

Rovesciamento dello Stilnovo. La canzone si allontana radicalmente dallo Stilnovismo, e anzi ne rovescia esplicitamente i caratteri, in particolare i temi amorosi:

1)

La donna prima era apparizione miracolosa che elevava l’amante; ora è creatura crudele e insensibile, portatrice di una forza sensuale devastante, che fa soffrire e conduce a morte;

La donna prima era apparizione miracolosa che elevava l’amante; ora è creatura crudele e insensibile, portatrice di una forza sensuale devastante, che fa soffrire e conduce a morte;

2)

L’amante si poneva di fronte all’oggetto d’amore in modo estatico, contemplativo; ora il rapporto tra i due è conflittuale e violento: l’amante vuole vendicarsi, e infliggere a lei gli stessi tormenti.

L’amante si poneva di fronte all’oggetto d’amore in modo estatico, contemplativo; ora il rapporto tra i due è conflittuale e violento: l’amante vuole vendicarsi, e infliggere a lei gli stessi tormenti.

Gli effetti devastanti di Amore. Il tema degli effetti devastanti d’Amore non è nuovo, ma era già presente in Cavalcanti e nel Dante giovane, tuttavia le differenze con quel tipo di poetica sono sostanziali:

1)

in Cavalcanti e Dante crudele era Amore, non la donna, la quale restava immune dai tratti negativi; qui è la donna ad essere crudele, e ciò esclude ogni sua idealizzazione e sublimazione;

in Cavalcanti e Dante crudele era Amore, non la donna, la quale restava immune dai tratti negativi; qui è la donna ad essere crudele, e ciò esclude ogni sua idealizzazione e sublimazione;

2)

la poesia precedente insisteva sulle sofferenze dell’amante; ora invece queste si riversano anche sull’amata, tramite il desiderio di vendetta dell’amante. A maggior ragione la donna non è più vista come oggetto lontano e irraggiungibile, non è più oggetto di culto mistico, ma è fatta di carne e ossa.

la poesia precedente insisteva sulle sofferenze dell’amante; ora invece queste si riversano anche sull’amata, tramite il desiderio di vendetta dell’amante. A maggior ragione la donna non è più vista come oggetto lontano e irraggiungibile, non è più oggetto di culto mistico, ma è fatta di carne e ossa.

Stile. Se le rime della loda di Beatrice esigevano uno stile «dolce», quelle per la donna petra richiedono uno stile aspro, in grado di esprimere la durezza dei sentimenti provati. I primi due versi sono una vera e propria dichiarazione di poetica, nella quale Dante dice di voler adeguare lo stile alla dimensione dei suoi sentimenti; in questo Dante obbedisce alla poetica medievale che esige corrispondenza tra materia e mezzi formali impiegati per esprimerla. Lo stile aspro si esprime dunque in questo modo:

– Livello fonico. Dante ricerca l’asprezza dell’espressione attraverso lo scontro da suoni duri:

1)

Nessi consonantici aspri. Nesso TR: petra, impetra, arretra, faretra, squatra, atra, latra; nesso RZ: scorza, forza,

ferza, terza, scherza, sferza; altri nessi: SPR, RM, ZZ, RS, RR, ND.

Soprattutto in posizione di rima.

Nessi consonantici aspri. Nesso TR: petra, impetra, arretra, faretra, squatra, atra, latra; nesso RZ: scorza, forza,

ferza, terza, scherza, sferza; altri nessi: SPR, RM, ZZ, RS, RR, ND.

Soprattutto in posizione di rima.

2)

Sequenze di suoni aspri. Talora in allitterazione: sua persona di un diaspro; a scorza a scorza; in d’ogni guizzo stanco; scudiscio e ferza; com’orso quando scherza; le rime: sfida/strida; perverso/riverso/disperso/verso; mezzo/rezzo; squatra/latra; borro/soccorro;

Sequenze di suoni aspri. Talora in allitterazione: sua persona di un diaspro; a scorza a scorza; in d’ogni guizzo stanco; scudiscio e ferza; com’orso quando scherza; le rime: sfida/strida; perverso/riverso/disperso/verso; mezzo/rezzo; squatra/latra; borro/soccorro;

3)

Rime rare e difficili. Parole scarsamente attestate (ferza/sterza, squatra/latra); rime equivoche (latra/latra); rime derivate (ferza/sferza, petra/impetra).

Rime rare e difficili. Parole scarsamente attestate (ferza/sterza, squatra/latra); rime equivoche (latra/latra); rime derivate (ferza/sferza, petra/impetra).

– Livello lessicale. Termini rari (atrame, rezzo, squatra, latra);

– Livello sintattico. La sintassi è lontana da quella piana delle dolci rime stilnovistiche: sono presenti molte subordinate e faticose circonvoluzioni;

inversioni (mi tiene in terra d’ogni guizzo stanco), ellissi (com’io [ho ritegno] di dire);

inversioni (mi tiene in terra d’ogni guizzo stanco), ellissi (com’io [ho ritegno] di dire);

– Livello retorico. Uso esorbitante di linguaggio figurato: tutta la poesia è un susseguirsi incalzante di metafore (militari, navali), immagini e paragoni; e tutte richiamano alla violenza, alla sofferenza, alla morte.

Sperimentalismo. Lo sperimentalismo è tale da far pensare che l’interesse del poeta non sia tanto contenutistico quanto formale, o che comunque che l’esercizio formale prenda il sopravvento sulla materia: in questo caso, la nuova materia amorosa diventa solo un pretesto per il nuovo tipo di espressione.

Lo sperimentalismo delle petrose prelude già al plurilinguismo che sarà proprio della Commedia.

Lo sperimentalismo delle petrose prelude già al plurilinguismo che sarà proprio della Commedia.