Titiro e Melibeo

27 Gennaio 2019

Zaira Gangi

27 Gennaio 2019Età della restaurazione = i decenni successivi alle guerre napoleoniche, caratterizzati dal tentativo di ricostituire l’ordine preesistente, dalla Storia moderna di Carlo Zacco

La Restaurazione

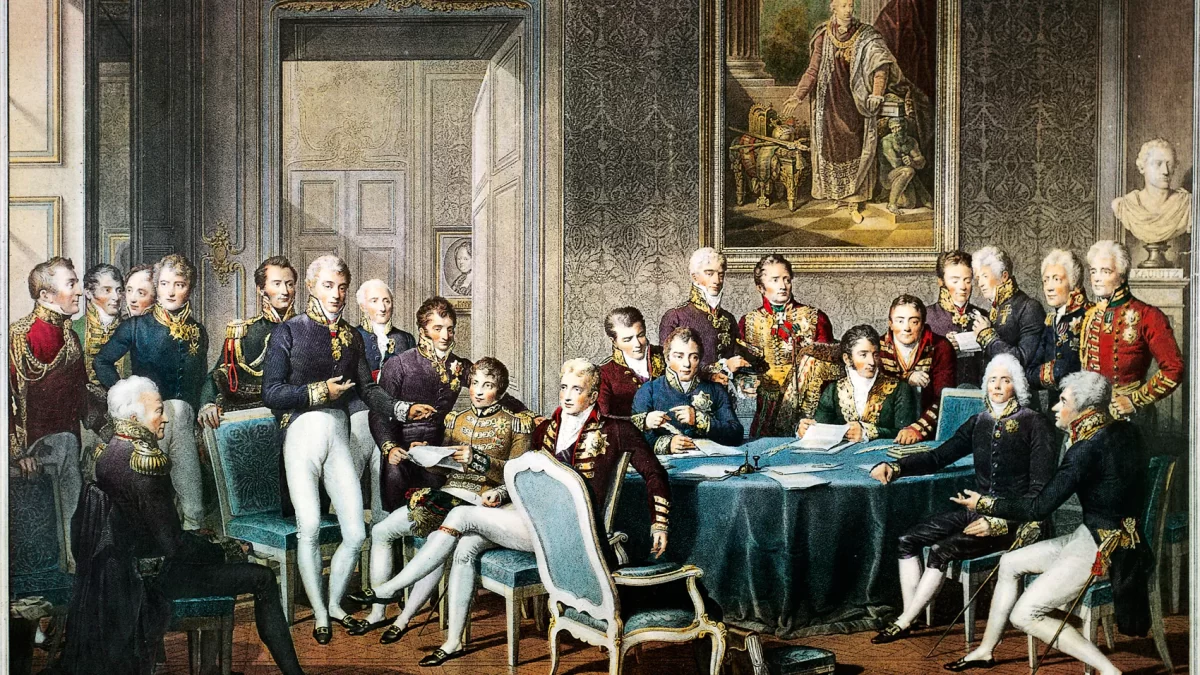

Il congresso di Vienna. Dopo la sconfitta di Napoleone, le potenze europee vollero ripristinare la situazione precedente alla rivoluzione francese e alle campagne napoleoniche. Fu indetto un congresso, a Vienna, che si svolse tra il 1814 e il 1815, e vi presero parte le potenze vincitrici.

Princìpi della Restaurazione. Le decisioni del Congresso si ispirarono a due princìpi fondamentali:

1) Principio di equilibrio: nessuno stato doveva essere troppo forte per sottomettere un altro, né troppo debole per rischiare di essere sottomesso;

2) Principio di legittimità: la sovranità doveva essere restituita, per quanto possibile, ai legittimi sovrani che regnavano prima delle conquiste napoleoniche.

La personalità più importante fu il ministro degli esteri Austriaco Klemens von Metternich, vera colonna portante della Restaurazione. Dopo il Congresso di Vienna inizia l’età della Restaurazione, che arriva fino al 1848.

Limiti della Restaurazione. In quasi tutti i paesi fu restaurato l’assolutismo che Napoleone aveva rovesciato. In Francia no, e Luigi XVIII mantenne una monarchia costituzionale sul modello inglese e gran parte del codice civile napoleonico. Il ritorno all’assolutismo in Francia era insensato dato che la rivoluzione e Napoleone avevano avuto un così grande consenso tra tutto il popolo.

La Santa Alleanza. Russia, Austria e Prussia si unirono nella Santa Alleanza: un accordo secondo il quale gli eserciti delle tre potenze si impegnavano a intervenire in quei paesi dove un’insurrezione popolare tentasse di rovesciare i sovrani legittimi.

L’Italia della Restaurazione. In Italia vennero cancellati gli stati creati da Napoleone e restituiti ai legittimi sovrani, che ebbero potere assoluto. Furono eliminate le costituzioni. La Santa Alleanza il compito di garantire l’ordine e la stabilità negli Stati Italiani.

Le idee politiche dell’età della restaurazione

Nuove idee. Vennero restaurati i vecchi stati, ma non si poterono cancellare le nuove idee che negli ultimi anni si radicarono nella popolazione:

– Necessità di una giusta rappresentanza nelle istituzioni dello Stato;

– L’indipendenza dal dominio straniero.

Quella della Restaurazione è anche l’età in cui si sviluppano nuove ideologie nazionali:

1) Reazionari. Era quella più vicina agli ideali della restaurazione. Partiva da un giudizio totalmente negativo della rivoluzione francese, considerata il terribile risultato dell’illuminismo, ideologia con cui gli uomini pretendono di decidere da soli ciò che è giusto e vero. Al contrario, i reazionari giudicano il popolo incapace di decidere per sé, e concepiscono un potere affidato ad un sovrano assoluto, ispirato dai principi della religione.

2) Conservatori. Anch’essi criticavano la rivoluzione francese ma non proponevano un ritorno al passato come i reazionari, bensì l’introduzione di piccoli cambiamenti, sul modello della Gloriosa Rivoluzione, avvenuta senza spargimento di sangue e senza distruggere le istituzioni del paese.

3) Liberali. Il liberalismo fu la nuova e più importante ideologia nata durante la Restaurazione e destinata a prevalere in tutta Europa nel corso dell’Ottocento. Era l’ideologia della borghesia: loro doveva essere garantita la più importante conquista della rivoluzione, la libertà individuale:

– di esprimere le proprie idee ed associarsi a fini politici;

– dell’individuo verso l’autorità, che non deve mai diventare oppressiva;

– di godere della proprietà privata;

– libertà di attività economica;

I liberali erano nemici dei reazionari, e, all’estremo opposto, dei giacobini, sostenitori di un’uguaglianza che aveva portato al terrore. Il giusto mezzo per loro era la separazione dei poteri, controllo del governo da parte del parlamento.

4) Democratici. Se per i liberali il valore fondamentale era la libertà individuale, per i democratici era l’uguaglianza politica. La forma di stato più coerente con questo principio era la Repubblica a suffragio universale. Per i socialisti, oltre all’uguaglianza politica, era necessaria anche l’uguaglianza economica, da raggiungere anche colpendo la proprietà privata, se necessario.

L’idea di nazione. Per tutti era importante l’idea di nazione, cara a Conservatori, Liberali, Democratici. Nell’Ottocento questa idea corrispondeva a una comunità di sangue, accomunata da una stessa lingua e cultura.

I moti degli anni Venti e Trenta

I primi moti. Già a cinque anni dal congresso di Vienna la restaurazione entrò in crisi e scoppiarono i primi moti, che avevano caratteri comuni:

– rivendicavano una costituzione;

– scoppiavano nelle periferie dell’Europa;

– erano organizzate da società segrete.

Società segrete. In tutti gli Stati i regimi assolutistici limitarono la libertà politica e di stampa tramite uno stretto controllo da parte della polizia. L’unico modo che gli oppositori avevano per operare era organizzarsi in società segrete: la Carboneria (Italia), l’Eterìa (Grecia), la Burschenschaft (Germania), che in vario modo si ispiravano alla Massoneria. Vi aderivano soprattutto borghesi, professionisti, studenti.

I moti del 20 – ’21

Spagna. Cominciò la Spagna nel Gennaio 1820. Esercito, borghesia e popolo erano scontenti dei Borbone e del peso fiscale che essi imponevano per finanziare le guerre di indipendenza in Sud America. La rivolta iniziò quando i militari in partenza da Cadice per andare a combattere in America si ammutinarono. Il Re fu catturato e costretto a concedere una costituzione. Ma già nel 1822, con l’aiuto dell’esercito francese, i rivoltosi furono sconfitti e ripristinato l’assolutismo.

Italia. In Italia, borghesia e ceto intellettuale compresero che la via per il progresso economico e civile era perseguibile solo attraverso l’indipendenza e l’unificazione politica. Iniziarono a chiedere l’unione doganale tra i vari stati, l’unificazione d i pesi e misure, il miglioramento dell’istruzione. A Milano queste idee furono diffuse pubblicamente, in modo non clandestino, dal movimento romantico e dal Conciliatore“; nel Regno delle due Sicilie dalla Carboneria.

– Napoli: dove un gruppo di rivoltosi capeggiati da Guglielmo Pepe obbligò il Re Ferdinando a giurare sulla costituzione spagnola del 1812; quasi subito repressi dai francesi.

– Palermo: contemporaneamente chiedeva l’indipendenza della Sicilia dal Regno di Napoli;

– Piemonte: nel 1821 scoppia una rivolta capeggiata da Santorre Santarosa: il Re abdicò, e il nuovo Re, Carlo Alberto, concesse una costituzione; il moto fu represso, e l’Austria insediò un nuovo Re, Carlo Felice.

– Lombardia e Veneto: qui i moti non scoppiarono, ma furono arrestati molti patrioti, tra cui Silvio Pellico.

Russia. Qui il moto decabrista scoppiò nel Dicembre del 1825: le società segrete, con l’appoggio dell’esercito ottennero una costituzione simile a quella francese, e richiesero delle riforme per l’ammodernamento della Russia. La rivolta fu repressa dallo Zar Nicola I.

Grecia. In Grecia i moti ebbero successo: la Grecia era sottomessa all’Impero Ottomano che si trovava in grave crisi. La rivolta greca fu portata avanti dalla società segreta dell’Eterìa, e diede luogo ad una guerra sanguinosa che portò la Grecia ad ottenere l’indipendenza nel 1822. Durò cinque anni: nel 1827 l’Impero Ottomano riuscì a reprimere la rivolta.

– L’opinione pubblica. A questo punto entra in gioco un elemento nuovo, di grande importanza: l’opinione pubblica europea. Qui il movimento del Neoclassicismo aveva diffuso un amore per la civiltà greca classica come culla della cultura europea; il Romanticismo a sua volta esaltava il diritto alla libertà dei popoli: artisti neoclassici e romantici quindi appoggiarono la causa greca; alcuni partirono, come George Byron, che morì in battaglia, altri crearono opere che suscitarono la pubblica commozione.

L’indipendenza. A ciò si aggiunsero gli interessi politici ed economici che le potenze europee avevano nell’indebolimento dell’Impero Ottomano: Russia, Gran Bretagna e Francia intervennero militarmente e sconfissero i Turchi. Nel 1829 nacque il Regno di Grecia. Nel 1832, la conferenza di Londra istituì in Grecia una monarchia ereditaria e assegnò la corona a Leopoldo I di Sassonia.

I moti del 30 -31

Francia. All’inizio degli anni 30 scoppiò una nuova ondata di moti. La scintilla partì dalla Francia: qui vigeva una monarchia costituzionale, nella quale tuttavia solo una piccola percentuale di cittadini godevano del diritto di voto. Negli anni 20, oltretutto, il Re Carlo X, iniziò una politica sempre più reazionaria fino ad arrivare ad un colpo di Stato, organizzato nel 1820 dal primo ministro Polignac che sciolse il Parlamento (a maggioranza liberale) e abolì la libertà di Stampa.

– Le «tre gloriose giornate». Il popolo insorse, e dopo tre giornate di barricate (le «tre gloriose») costrinse il Re alla fuga. I liberali consegnarono la corona a Luigi Filippo d’Orléans, il quale accettò una costituzione che limitava i poteri del Re a favore del Parlamento, e raddoppiava gli aventi diritto al voto.

Il contagio parigino”. Sembrava che in Francia fosse scoppiata una seconda rivoluzione francese contro l’assolutismo, e in breve tempo, quasi per contagio, le insurrezioni si moltiplicarono:

– il Belgio insorse chiedendo l’indipendenza dall’Olanda;

– la Polonia contro il dominio della Russia;

– i Ducati di Modena e Parma si staccarono dallo Stato Pontificio sotto la guida di Ciro Menotti.

Tutti gli insorti chiesero aiuto alla Francia la quale, però, non volle intervenire nelle vicende interne di altri Stati. Per la Santa Alleanza fu facile riportare l’ordine ovunque, ad eccezione del Belgio, al quale fu riconosciuta l’indipendenza. Anche i moti del 30-31 fallirono: in Italia iniziava il Risorgimento.